les gisements d hydrocarbures

Publié le 31/12/2018

Extrait du document

PÉTROLE ET GAZ NATUREL

En termes de chimie organique, un hydrocarbure est un corps composé formé uniquement d'atomes d'hydrogène et de carbone. La principale source d'hydrocarbures est constituée par le pétrole brut et le gaz naturel. Les hydrocarbures ont acquis une importance de premier ordre puisqu'ils sont utilisés comme carburant et combustible,

comme lubrifiant et comme base des multiples synthèses pétrochimiques, notamment des plastiques.

La découverte et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures constituent donc des enjeux majeurs de l'économie mondiale.

Puits et pipelines

Pétrole

Provient du latin médiéval petroleum, qui signifie « huile de pierre ».

2 850 km

Plus long oléoduc existant (Canada).

550 000 tpi

Tonnage des plus gros pétroliers.

L'ORIGINE DES GISEMENTS

Production de gaz naturel (en % du total )

Production de pétrole (en % du total)

La FORMATION DES HYDROCARBURES

• Les hydrocarbures proviennent de la décomposition de matières organiques situées dans le sous-sol terrestre depuis des millions d'années.

• Leur formation résulte d'un processus physico-biochimique.

Les dépôts sédimentaires renfermant des débris végétaux et animaux se transforment, à leur surface, sous l'effet de l'action des bactéries et, plus en profondeur, sous l'effet de la pression et de la température.

• Au sein de cette roche-mère,

les éléments composant la matière organique subissent un réaménagement moléculaire qui donne naissance aux hydrocarbures.

• À un certain niveau d'enfouissement se forment les huiles, à l'origine

du pétrole brut, qui se rassemblent en nappe. Plus profondément la poursuite du processus aboutit à l'arrêt de la production d'huile et au remplacement de celles-ci par du gaz.

La formation des cisements

■ Les hydrocarbures présentent une tendance naturelle à migrer vers des roches poreuses sous l'effet de la pression affectant la roche-mère.

• Le pétrole imprègne ainsi des roches perméables telles que des grès ou des calcaires. Il s'accumule dans des zones de ces couches rocheuses surmontées d’une couche imperméable, argile ou marne.

On nomme ces zones « roches-réservoirs » ou « roches-magasins ». Un gisement se forme alors. Parfois, le pétrole ne rencontre aucun

obstacle et remonte librement à la surface où il suinte alors. C'est grâce à ces « fuites » que le pétrole a été exploité par l'homme dès l'Antiquité. L'épaisseur d'un gisement varie de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Son étendue peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres.

• Le gaz naturel migre de la même façon vers la surface à travers les couches perméables du sous-sol. Lorsqu'il rencontre une couche imperméable, il se concentre dans une roche-réservoir, formant un gisement dit « sec ». Les sables et les grès constituent les meilleures roches-réservoirs pour le gaz. Les gisements de gaz sont qualifiés d’« humide » lorsqu'ils occupent la partie supérieur d'un gisement pétrolier.

roches afin d'évaluer la profondeur du gisement. Proche de celle-ci, la méthode acoustique repose sur l'analyse des ondes sonores. La méthode gravimétrique est fondée sur l’observation des

«

Elle

contribue à la remontée des

déblais, au refroidissement et à

la lubrification du trépan ainsi qu'à

la consolidation du puits, par le dépôt

d'une couche d'argile sur les parois

de celui-ci.

• La profondeur moyenne des puits

est un peu supérieure à 1 700 m.

Le forage le plus profond est celui

de Saatly, en Azerbatdjan : il atteint

17 400 m.

• Le forage en mer -ou off-shore -

a été inauguré à la fin du XIX' siècle,

mais il ne se pratique de façon courante

que depuis le milieu du xx• siècle.

• Les plates-formes pétrolières sont

de plusieurs types.

Certaines sont fixes,

bâties sur pilotis, ce qui les rend

vulnérables aux tempêtes.

Elles sont

utilisées pour des forages peu profonds

réalisés dans des eaux abritées.

Les

autres plates-formes sont mobiles,

qu'elles reposent sur les fonds marins

sans y être fixées comme les plates

formes submersibles ou auto-élévatrices,

ou qu'elles soient ancrées par des

câbles ou par des systèmes de ballasts

immergés comme les plates-formes

semi-submersibles ou flottantes.

Ce dernier type d'installation permet

les forages de plus grandes profondeurs,

sous des centaines de mètres d'eau.

• Le coût d'un forage off-shore

est en moyenne quatre fois plus élevé

qu'un forage terrestre.

• Seuls lO % du contenu d'un gisement

sont récupérés par décompression

naturelle.

Le reste est extrait par

pompage ou par injection dans le puits

d'un fuide qui ne se mélange pas avec

le pétrole comme de l'eau ou du gaz.

• Les taux actuels d'extraction ne sont

en moyenne que de 30 % : ainsi, pour

chaque baril de pétrole extrait, deux

barils restent au fond du gisement.

• Le gaz naturel est également extrait

par forage du sous-sol terrestre

ou océanique.

La méthode utilisée

dépend de la profondeur du gisement.

• Le gaz naturel sort du puits sous

pression.

Du matériel de pompage

est toutefois utilisé afin d'améliorer

le rendement de l'exploitation.

PRODUCTION ET RÉSERVES

• Les gisements de pétrole et de gaz

naturel sont nombreux à travers le

monde.

Toutefois, certaines zones

géographiques spécifiques concentrent

les gisements et les réserves supposées.

LE PÉTROLE

• Les trois premiers pays producteurs

mondiale annuelle.

mondiaux

de pétrole brut

sont l'Arabie

saoudite,

la Russie et

les États-Unis.

Ils totalisent

plus du tiers

de la

production •

Plus de la moitié des réserves

connues de pétrole se situent au

Moyen-Orient.

Le Canada, qui produit

moins de lOO milions de t de pétrole

par an, possède toutefois les deuxièmes

plus importantes réserves connues,

après l'Arabie saoudite, avec

24 400 millions de t.

Par ailleurs,

l'Irak, qui n'atteint pas actuellement

son niveau normal de production

en raison du conflit qui l'agite, dispose

des quatrièmes réserves mondiales

avec 15 690 millions de t.

• D'autres zones de réserves potentielles

sont prometteuses, en dehors du

Moyen-Orient, comme la Russie,

le golfe de Guinée, le Brésil, le golfe

du Mexique ainsi que la mer du Nord

et la mer de Barents.

• Les réserves permettent d'envisager

une cinquantaine d'années de

consommation, au niveau actuel.

Au niveau européen, la Norvège

possède la moitié des ressources

européennes en hydrocarbures.

Elle ne représente que 1 % des réserves

mondiales mais elle exporte 90 %

de sa production pétrolière.

La mer

du Nord et la mer de Barents sont

des zones à fort potentiel pétrolier où

ont lieu de nombreuses prospections.

LE GAZ NATUREL

• Les trois premiers pays producteurs

de gaz naturel -la Russie, les États-Unis

et le Canada -, qui sont aussi les trois

pays les plus étendus au monde,

totalisent à eux seuls 50 Ofo de

la production mondiale totale.

• La Russie est aussi le pays dont les

réserves connues sont les plus grandes.

Avec l'ensemble des pays du Moyen

Orient ils totalisent près des trois quarts

des réserves mondiales de gaz naturel.

• En se fondant sur un maintien

des niveaux actuels de production,

les réserves de gaz naturels connues

seront épuisées d'ici soixante

à soixante-dix ans.

LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS

DES PAYS EXPORTATEURS

• Avant la Seconde Guerre mondiale,

les compagnies pétrolières,

principalement américaines, exploitent

de grandes concessions, se contentant

de verser des royalties aux pays

propriétaires du sous-sol.

En 1948,

le Venezuela obtient de la part

des compagnies concessionnaires

le partage des revenus issus de

l'exploitation pétrolière.

L'Arabie

saoudite parvient à un accord

semblable l'année suivante.

• En 1949, le Venezuela propose

en vain à six pays du Moyen-Orient

de se regrouper au sein d'une même

organisation.

• En 195 1, le Premier ministre iranien,

Mossadegh, nationalise l'exploitation

des gisements pétroliers dans son pays

après que I'Anglo-lranian Oil Company

a refusé le partage des revenus avec

le gouvernement.

Il est renversé deux

ans plus tard avec l'aide du Royaume

Uni et des États-Unis.

• En 1959 est créée au Caire une

Commission consultative du pétrole

chargée d'aider les pays producteurs

et les compagnies pétrolières à fixer

les prix.

Toutefois, la part de revenus

accordée aux pays producteurs

continue de diminuer.

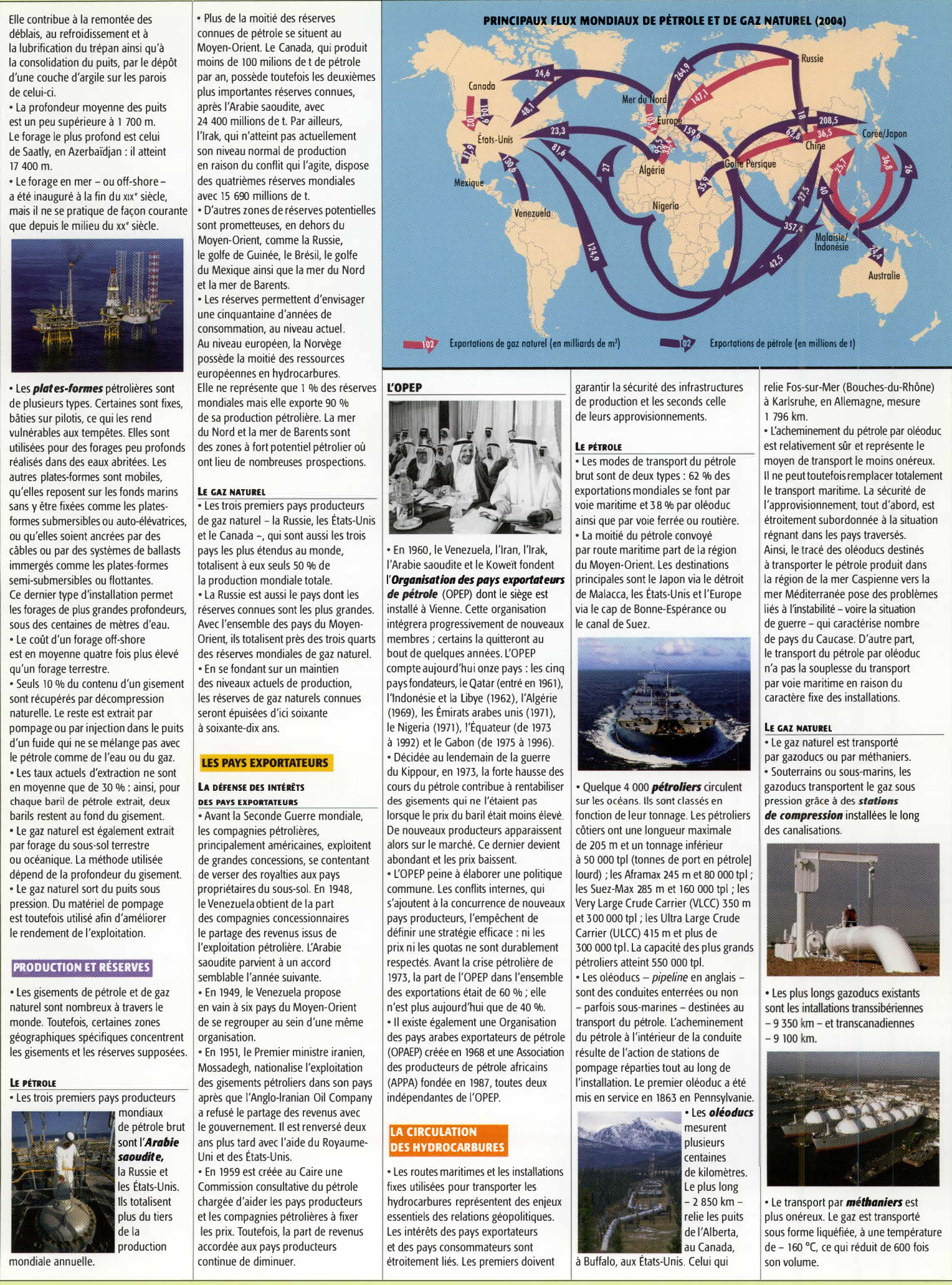

PIINCIPAUX

FLUX MONDIAUX DE PtraolE ET DE GAZ NATUR EL {laM)

Canada

� États-Unis � li'

Mexique ..

Exportations de gaz naturel (en milliards de rn'} �

Exportations de pétrole (en millions de 1)

• En 1960, le Venezuela, l'Iran, l'Irak,

l'Arabie saoudite et le Koweït fondent

l'Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP) dont le siège est

installé à Vienne.

Cette organisation

intégrera progressivement de nouveaux

membres ; certains la quitteront au

bout de quelques années.

L'OPEP

compte aujourd'hui onze pays: les cinq

pays fondateurs, le Qatar (entré en 1961),

l'Indonésie et la Libye (1962), l'Algérie

(1969), les Émirats arabes unis (1971),

le Nigeria (1971), l'Équateur (de 1973

à 1992) et le Gabon (de 1975 à 1996 ).

• Décidée au lendemain de la guerre

du Kippour, en 1973 , la forte hausse des

cours du pétrole contribue à rentabiliser

des gisements qui ne l'étaient pas

lorsque le prix du baril était moins élevé.

De nouveaux producteurs apparaissent

alors sur le marché.

Ce dernier devient

abondant et les prix baissent.

• L'OPEP peine à élaborer une politique

commune.

Les conflits internes, qui

s'ajoutent à la concurrence de nouveaux

pays producteurs, l'empêchent de

définir une stratégie efficace : ni les

prix ni les quotas ne sont durablement

respectés.

Avant la crise pétrolière de

1973 , la part de l'OPEP dans l'ensemble

des exportations était de 60% ; elle

n'est plus aujourd'hui que de 40 •!o.

• Il existe également une Organisation

des pays arabes exportateurs de pétrole

(OPAEP) créée en 1968 et une Association

des producteurs de pétrole africains

(APPA) fondée en 1987, toutes deux

indépendantes de l'OPEP.

LA CIRCULATION

DES HYDROCARBURES

• Les routes maritimes et les installations

fixes utilisées pour transporter les

hydrocarbures représentent des enjeux

essentiels des relations géopolitiques.

Les intérêts des pays exportateurs

et des pays consommateurs sont

étroitement liés.

Les premiers doivent garantir

la sécurité des infrastructures

de production et les seconds celle

de leurs approvisionnements.

LE PÉTROLE

• Les modes de transport du pétrole

brut sont de deux types : 62 Ofo des

exportations mondiales se font par

voie maritime et 38 Ofo par oléoduc

ainsi que par voie ferrée ou routière.

• La moitié du pétrole convoyé

par route maritime part de la région

du Moyen-Orient.

Les destinations

principales sont le Japon via le détroit

de Malacca, les États-Unis et l'Europe

via le cap de Bonne-Espérance ou

le canal de Suez.

sur les océans_ Ils sont classés en

fonction de leur tonnage.

Les pétroliers

côtiers ont une longueur maximale

de 205 rn et un tonnage inférieur

à 50 000 tpl (tonnes de port en pétrole]

lourd) ; les Afra max 245 rn et 80 000 tpl ;

les Suez-Max 285 rn et 160 000 tpl ; les

Very Large Crude Carrier (VLCC) 350 rn

et 300 000 tpl ; les Ultra Large Crude

Carrier (ULCC) 415 rn et plus de

300 000 tpl.

La capacité des plus grands

pétroliers atteint 550 ooo tpl.

• Les oléoducs -pipeline en anglais

sont des conduites enterrées ou non

- parfois sous-marines -destinées au

transport du pétrole.

L'acheminement

du pétrole à l'intérieur de la conduite

résulte de l'action de stations de

pompage réparties tout au long de

l'installation.

Le premier oléoduc a été

mis en service en 1863 en Pennsylvanie.

• Les oléoducs

mesurent

plusieurs

centaines

de kilomètres.

Le plus long

-2 850km

relie les puits

de l'Alberta,

au Canada,

à Buffalo, aux États-Unis.

Celui qui relie

Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

à Karlsruhe, en Allemagne, mesure

1 796 km.

• L'acheminement du pétrole par oléoduc

est relativement sûr et représente le

moyen de transport le moins onéreux.

Il ne peut toutefois remplacer totalement

le transport maritime.

La sécurité de

l'approvisionnement, tout d'abord, est

étroitement subordonnée à la situation

régnant dans les pays traversés.

Ainsi, le tracé des oléoducs destinés

à transporter le pétrole produit dans

la région de la mer Caspienne vers la

mer Méditerranée pose des problèmes

liés à 11nstabilité- voire la situation

de guerre -qui caractérise nombre

de pays du Caucase.

D'autre part,

le transport du pétro le par oléoduc

n'a pas la souplesse du transport

par voie maritime en raison du

caractère fixe des installations.

LE GAZ NATUREL

• Le gaz naturel est transporté

par gazoducs ou par méthaniers.

• Souterrains ou sous-marins, les

gazoducs transportent le gaz sous

pression grâce à des sttdions

de compression installées le long

des canalisations.

• Le transport par méthaniers est

plus onéreux.

Le gaz est transporté

sous forme liquéfiée, à une température

de- 160 •c, ce qui réduit de 600 fois

son volume..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Hydrocarbures aromatiques 1 Il est possible d'écrire deux structures en résonance/ mésomères de la molécule de benzène.

- Les Hydrocarbures Composés uniquement de Carbone et d'Hydrogène (CxHy) On distingue plusieurs types : alcanes : ne contiennent que des liaisons simples entre les atomes de carbone.

- gaz naturel, gaz riche en méthane, contenant aussi de l'éthane, du butane, du propane et d'autres hydrocarbures.

- Elf-Aquitaine, entreprise française spécialisée dans la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures.

- Pollution par les hydrocarbures: il s'agit aussi bien des eaux continentales qu'océaniques; c'est vers une véritable contamination de toute l'hydrosphère que nous allons par tous les phénomènes liés à l'extraction du pétrole.