La reproduction des végétaux (Exposé – SVT – Collège/Lycée)

Publié le 19/05/2016

Extrait du document

Recherche documentaire, Pistes de travail & Axes de recherches pour exposé scolaire (TPE – EPI)

On parle de reproduction sexuée lorsque deux individus engendrent un nouvel individu à partir de la fusion de deux cellules sexuelles ou gamètes. L'individu issu de cette reproduction est génétiquement différent de ses parents. Lors de la reproduction sexuée, il y a brassage des gènes de deux individus pour former un nouvel individu unique.

Les végétaux possèdent aussi, pour la plupart, la possibilité de se reproduire de façon asexuée. Dans ce cas, les descendants sont identiques à la plante mère : ce sont des clones, possédant le même matériel génétique. Ce mode de multiplication permet à un individu isolé de coloniser rapidement un nouveau milieu. Il n'a pas besoin pour cela d'autres individus de la même espèce.

La reproduction non sexuée

Dite également « végétative », cette forme de reproduction est pratiquée par la plupart des végétaux lorsque les conditions sont défavorables à la reproduction sexuée (éparpillement des individus par exemple). En horticulture, on utilise cette capacité de reproduction végétative, par exemple pour multiplier des variétés intéressantes sans risquer de voir s'affadir leurs caractères.

Les modes les plus courants se font sans recours à des organes spécialisés, utilisant simplement la faculté d'une partie du végétal à régénérer le tout. Certains végétaux utilisent des organes spécialement adaptés à ce mode de reproduction. Reproduction par organes non spécialisés

Les deux modes de reproduction « purement » végétatifs, c'est-à-dire par enracinement d'une partie du végétal (typiquement, une branche), sont le marcottage et le bouturage.

• Lorsqu'une tige ou une branche d'un végétal se courbe jusqu'à toucher le sol, il arrive qu'elle s'y enracine. Le rejeton croît alors par lui-même et finit par se séparer du pied mère : c'est le marcottage, utilisé notamment par les ronces et certains conifères de haute altitude. •Lorsqu'une partie de la plante se détache d'elle-même et prend racine

Le groupe des thallophytes est représenté, chez les végétaux, par les algues. On observe, chez celles-ci, une grande variabilité du cycle de reproduction. La phase dominante du cycle peut être gamétophytique ou sporophytique. Pour la plupart des algues vertes, la phase dominante est celle du gamétophyte, la phase diploïde se limitant au zygote (l'œuf fécondé).

En revanche, chez une algue brune comme le fucus, toute la vie de la plante est constituée par le sporophyte, à l'exception des gamètes. Selon les espèces, la forme des gamètes est très variable. Chez les plus primitives, les gamètes mâles et femelles ont des tailles similaires et sont tous deux émis en grand nombre dans le milieu extérieur. Chez d'autres espèces, un léger dimorphisme s'observe entre les gamètes : l'élément femelle est immobile et porté par le thalle alors que les gamètes mâles, plus petits, nagent librement jusqu'à lui (attirés par une substance chimique émise par le gamète femelle).

«

• Les gamètes femelles doivent accumuler des réserves pour subvenir aux besoins énergétiques de l'œuf juste après sa formation .

Elles tendent à devenir volumineuses , donc peu mobiles et à être produites en moins grand nombre .

• Au contraire, les gamètes males doivent être mobiles, donc légers, pour aller au-devant des gamètes femelles.

De surcroî~ afin d'augmenter les chances de rencontre d'un gamète male avec un gamète femelle , les gamètes males mobiles sont produits en très grand nombre .

Certains mécanismes permettent généralement d'éviter l'autofécondation, c'est -à-dire que les gamètes males et femelles produits par un même individu fusionnent entre eux.

REPRODUCTION DES PLANTES SANS FLEURS

LES ALCUES

Le groupe des thallophytes est représenté , chez les végétaux, par les algues .

On observe , chez celles-ci , une grande variabilité du cycle de reproduction.

La phase dominante du cycle peut être gamétophytique ou sporophytique.

Pour la plupart des algues vertes, la phase dominante est celle du gamétophyte, la phase diploïde se limitant au zygote (l'œuf fécondé).

En revanche , chez une algue brune comme le fucus , toute la vie de la plante est constituée par le sporophyte ,

à l'exception des gamètes.

Selon les espèces, la forme des gamètes est très variable.

Chez les plus primitives , les gamètes mâles et femelles ont des tailles similaires et sont tous deux émis en grand nombre dans le milieu extérieur.

Chez d'autres espèces, un léger dimorphisme s 'observe entre les gamètes: l'élément femelle est immobile et porté par le thalle alors que les gamètes males, plus petits , nagent librement jusqu'à lui (attirés par une substance chimique émise par le gamète femelle) .

LES MOUSSES ET LES FOUdRES

Bien que primitives et comprenant peu d'espèces, les bryophytes (qui comprennent principalement les mousses) ont une grande importance écologique .

On les trouve dans de nombreux milieux de la surface du globe.

Sans tissu conducteur et de soutien, les mousses sont toujours des espèces de petites tailles.

Le stade le plus visible est le gamétophyte.

Lorsqu 'un gamète femelle d'un gamétophyte est fécondé par un gamète male , le sporophyte va se développer à partir de l'embryon et rester relié au gamétophyte jusqu 'à la libération des spores.

La phase diploïde est donc très courte et se développe en parasite du gamétophyte.

Le cycle de reproduction des mousses est très rapide , ce qui leur permet de coloniser des milieux arides à la faveur de quelques jours de pluie .

Certaines espèces possèdent la capacité particulière de pouvoir passer de longues périodes déshydratées sans mourir en attendant la prochaine période humide (où elles se réhydrateront ).

Les fougères (ptéridophytes ) sont les représentants les plus courants des plantes sans graines ; on en dénombre plus de 12 000 espèces .

Les fougères feuillues que l 'on observe dans les sous-bois humides corre spondent au stade sporophytique.

Les feuilles portent sous leur face inférieure des

sporanges groupés en tas (les sores ).

En germant, une spore donne un gamétophyte haploïde de petite taille (quelques millimètres) formé d 'une lame verte productrice de gamètes .

En présence d'un film d'eau recouvrant le gamétophyte , les gamètes males nagent jusqu'aux gamètes femelles contenus dans une structure protectrice , l'archégone .

La fusion d'un gamète male et d 'un gamète femelle dans l'archégone donne un embryon diploïde.

Cet embryon de fougère se développe en parasite sur le gamétophyte jusqu'à ce que la petite fougère ait acquis la capacité de s 'alimenter seule .

À ce moment, le gamétophyte meurt et dispara ît.

Chez certaines espèces , les sores sont nus alors qu'ils sont recouverts d 'une expansion épidermique , l'indusie , chez d 'autres espèces plus récentes .

Cela traduit la tendance évolutive vers une protection croissante des gamètes .

Bien que l'appareil végétatif des mousses et des fougères soit adapté au milieu aérien , leur reproduction aquatique et peu évoluée limite leur expansion aux lieux humides.

Apparus il y a environ 360 millions d 'années , les gymnospermes ont composé pendant plus de 200 millions d'années les grandes forêts qui dominaient le paysage terrestre.

Les principaux représentants actuels des gymnospermes sont les conifères (pins ,

s apins , mélèzes , ifs, thuyas , cyprès ...

), mais le groupe comprend également les cycas et le ginkgo .

Les arbres de la plupart des espèces de conifères produisent des cônes femelles et des cônes mâles à l'intérieur desquels sont formés les grains de pollen (contenant le gamétophyte male) .

Les cônes femelles sont très visibles chez les pins et les sapins et

portent le nom familier de pommes de pin.

Les grains de pollen produits à

l ' intérieur des cônes males sont transportés par le vent.

Si l'un parvient

au contact d 'un cône femelle , le pollen peut germer dans l'ovule en formant un tube pollinique qui trace son chemin vers les gamètes femelles.

Chez les gymnospermes , la fécondation est complètement affranchie du milieu aquatique .

Il n 'y a pas de libération d 'un gamète nageur dans le milieu extérieur.

Le gamète male est conduit jusqu 'au gamète femelle grace à un tube formé par le grain de pollen .

REPRODUCTION DES PLANTES À FLEURS

La fleur , l'ovaire, le fruit et l'albumen constituent les apports fondamentaux des angiospermes au règne végétal.

LES ORCANES REPRODUCTEURS

-.......

--

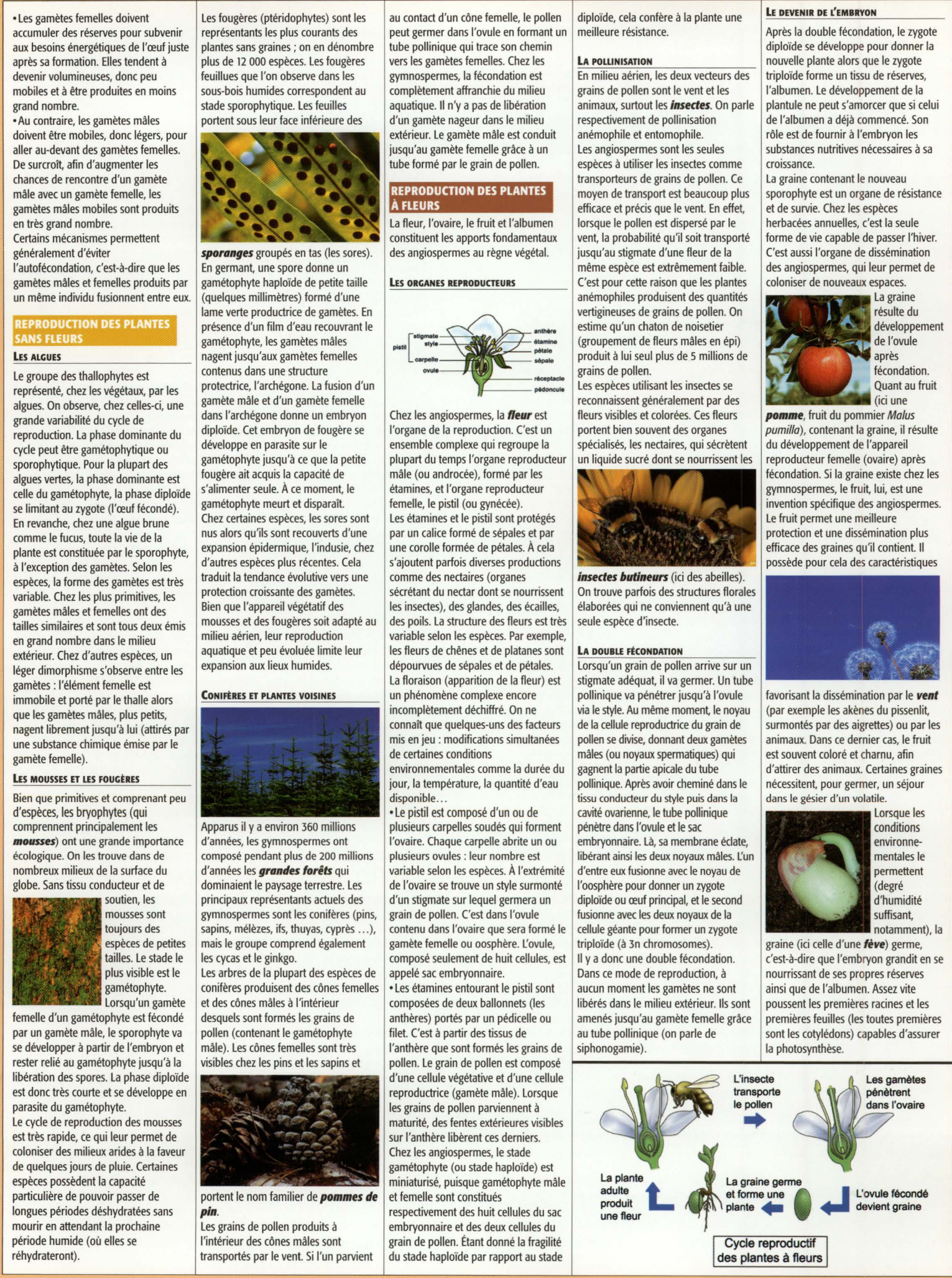

Chez les angiospermes , la fleur est l'organe de la reproduction .

C'est un ensemble complexe qui regroupe la plupart du temps l'organe reproducteur mâle (ou androcée) , formé par les étamines, et l 'organe reproducteur femelle , le pistil (ou gynécée ) .

Les étamines et le pistil sont protégés par un calice formé de sépales et par une corolle formée de pétales .

À cela s'ajoutent parfois diverses productions comme des nectaires (organes sécrétant du nectar dont se nourrissent les insectes) , des glandes , des écailles, des poils .

La structure des fleurs est très variable selon les espèces.

Par exemple , les fleurs de chênes et de platanes sont dépourvues de sépales et de pétales .

La floraison (apparition de la fleur) est un phénomène complexe encore incomplètement déchiffré.

On ne connaît que quelques -uns des facteurs mis en jeu : modifications simultanées de certaines conditions environnementales comme la durée du jour , la température , la quantité d 'eau disponible ...

• Le pistil est composé d'un ou de plusieurs carpelles soudés qui forment l'ovaire .

Chaque carpelle abrite un ou plusieurs ovules : leur nombre est variable selon les espèces .

À l' extrémit é de l'ovaire se trouve un style surmonté d'un stigmate sur lequel germera un grain de pollen.

C'est dans l'ovule contenu dans l'ovaire que sera formé le gamète femelle ou oosphère .

L'ovule , composé seulement de huit cellules , est appelé sac embryonnaire .

• Les étamines entourant le pistil sont composées de deux ballonnets (les anthères) portés par un pédicelle ou filet.

C'est à partir des tissus de l'anthère que sont formés les grains de pollen .

Le grain de pollen est composé d 'une cellule végétative et d'une cellule reproductrice (gamète mâle).

Lorsque les grains de pollen parviennent à maturité , des fentes extérieure s visibles sur l'anthère libèrent ces derniers .

Chez les angiospermes , le stade gamétophyte (ou stade haploïde ) est miniaturisé, puisque gamétophyte mâle et femelle sont constitués respectivement des huit cellules du sac embryonnaire et des deux cellules du grain de pollen .

Étant donné la fragilité du stade haploïde par rapport au stade

diploïde , cela confère à la plante une meilleure résistance.

LA POLLINISATION En m ilieu aérien , les deux vecteurs des grains de pollen sont le vent et les animaux , surtout les insedes .

On parle respectivement de pollinisation anémophile et entomophile .

Les angiospermes sont les seules espèces à utiliser les insectes comme transporteurs de grains de pollen .

Ce moyen de transport est beaucoup plus efficace et précis que le vent.

En elfe~ lorsque le pollen est dispersé par le vent , la probabilité qu'il soit transporté jusqu'au stigmate d'une fleur de la même espèce est extrêmement faible .

C'est pour cette raison que les plantes anémophiles produisent des quantités vertigineuses de grains de pollen .

On estime qu'un chaton de noisetier (groupement de fleurs mâles en épi) produit à lui seul plus de 5 millions de grains de pollen .

Les espèces utilisant les insectes se reconnaissent généralement par des fleurs visibles et colorées .

Ces fleurs portent bien souvent des organes spécialisés , les nectaires, qui sécrètent un liquide sucré dont se nourrissent les

~"' ,.., ~ Il J

-~ .

(

~ ...

~

insedes butineurs (ici des abeilles).

On trouve parfois des structures florales élaborées qui ne conviennent qu'à une seule e spèce d 'insecte .

LA DOUBLE FtCONDATION Lorsqu'un grain de pollen arrive sur un stigmate adéquat , il va germer .

Un tube pollinique va pénétrer jusqu 'à l 'ovule via le style .

Au même momen~ le noyau de la cellule reproductrice du grain de pollen se divise , donnant deux gamètes mâles (ou noyaux spermatiques) qui gagnent la partie apicale du tube pollinique .

Aprés avoir cheminé dans le tissu conducteur du style puis dans la cavité ovarienne , le tube pollinique pénètre dans l'ovule et le sac embryonna ire.

Là, sa membrane éclate , libérant ainsi les deux noyaux males .

L'un d'entre eux fusionne avec le noyau de l'oosphère pour donner un zygote diploïde ou œuf principal , et le second fusionne avec les deux noyaux de la cellule géante pour former un zygote triploïde (à 3n chromosome s).

Il y a donc une double fécondation .

Dans ce mode de reproduction , à aucun moment les gamètes ne sont libérés dans le milieu extérieur .

Ils sont amenés jusqu 'au gamète femelle grâce au tube pollinique (on parle de siphonogamie ).

LE DEVENIR DE L'EMBRYON

Après la double fécondation , le zygote diploïde se développe pour donner la nouvelle plante alors que le zygote triploïde forme un tissu de réserves ,

l ' albumen .

Le développement de la plantule ne peut s 'amorcer que si celui de l'albumen a déjà commencé .

Son rôle est de fournir à l'embryon les substances nutritives nécessaires à sa croissance .

La graine contenant le nouveau sporophyte est un organe de résistance et de survie .

Chez les espèces herbacées annuelles , c'est la seule forme de vie capable de passer l'hiver.

C'est aussi l'organe de dissémination des angiospermes, qui leur permet de colonise r de nouveaux espaces .

La graine résulte du développement de l'ovule après fécondation .

Quant au fruit (ici une pomme , fruit du pommier Malus pumilla) , contenant la graine , il résulte du développement de l'appareil reproducteur femelle (ovaire) après fécondation .

Si la graine existe chez les gymnospermes , le fruit, lui, est une invention spécifique des angiospermes .

Le fruit permet une meilleure protection et une dissémination plus efficace des graines qu'il contient.

Il possède pour cela des caractéristiques

favorisant la dissémination par le vent (par exemple les akènes du pissenl it , surmontés par des aigrettes) ou par les animaux .

Dans ce dernier cas, le fruit est souvent coloré et charnu, afin d 'attirer des animaux .

Certaines graines nécessitent , pour germer, un séjour dans le gésier d'un volatile .

Lorsque les conditions environnementales le permettent (degré d'humidité suffisan~ notamment) , la graine (ici celle d'une lëve) germe ,

c ' est-à -dire que l'embryon grandit en se nourrissant de ses propres réserves ainsi que de l'albumen.

Assez vite poussent les premières racines et les premières feuilles (les toutes premières sont les cotylédons) capables d'assurer la photosynthèse.

L'insecte transporte le pollen

La plante adu~e • produit L.

une fleur

...

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- La reproduction : UNE FONCTION VITALE (Exposé – SVT – Collège/Lycée)

- La sélection des végétaux (Exposé – SVT – Collège/Lycée)

- LES CÉRÉALES (Exposé – SVT – Collège/Lycée)

- La communication animale (Exposé – SVT – Collège/Lycée)

- La forêt tempérée (Exposé – SVT – Collège/Lycée)