IMMUNOLOGIE

Publié le 03/01/2023

Extrait du document

«

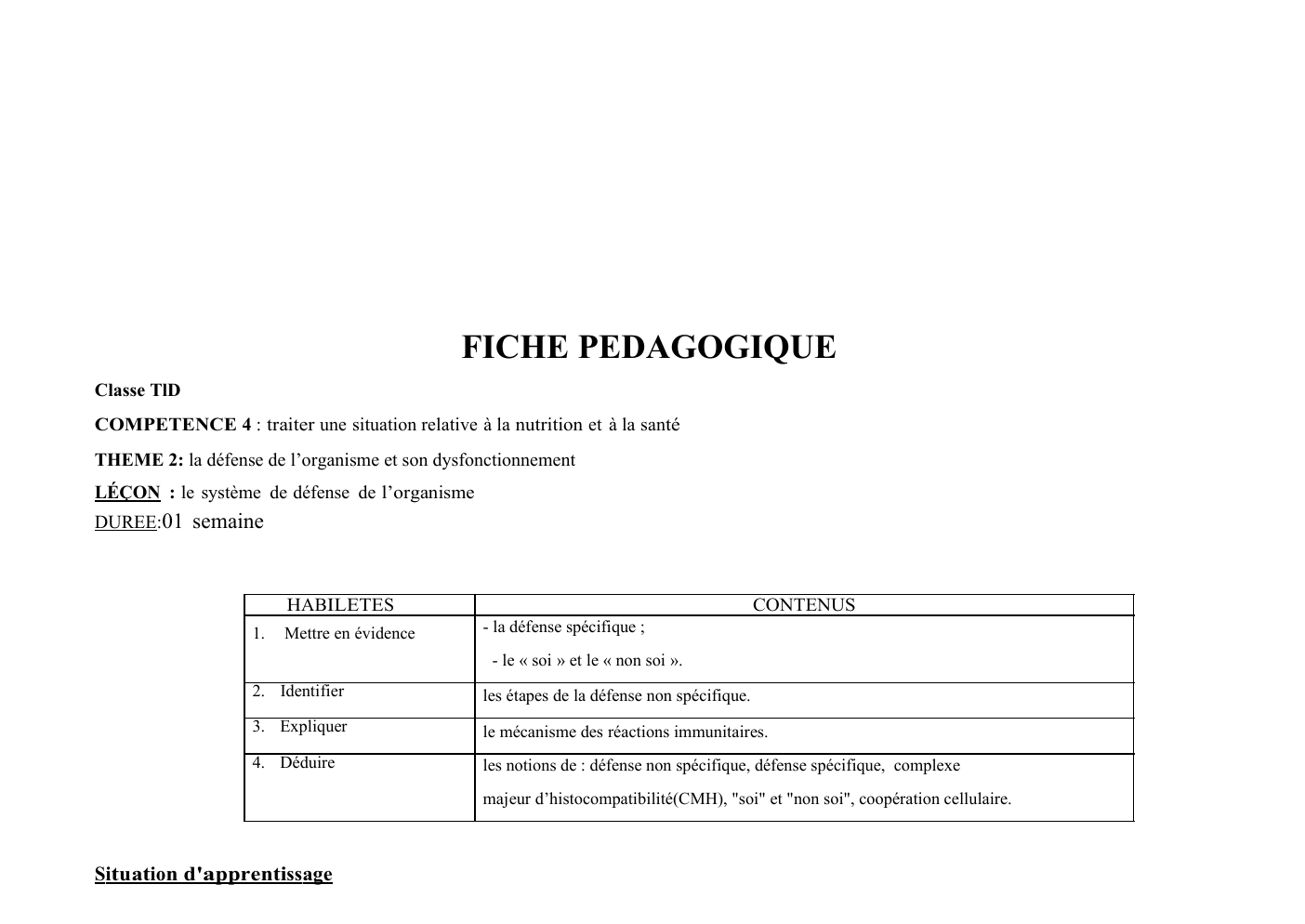

FICHE PEDAGOGIQUE

Classe TlD

COMPETENCE 4 : traiter une situation relative à la nutrition et à la santé

THEME 2: la défense de l’organisme et son dysfonctionnement

LÉÇON : le système de défense de l’organisme

DUREE:01 semaine

HABILETES

1.

Mettre en évidence

- la défense spécifique ;

CONTENUS

- le « soi » et le « non soi ».

2.

Identifier

les étapes de la défense non spécifique.

3.

Expliquer

le mécanisme des réactions immunitaires.

4.

Déduire

les notions de : défense non spécifique, défense spécifique, complexe

majeur d’histocompatibilité(CMH), "soi" et "non soi", coopération cellulaire.

Situation d'apprentissage

Au cours d’une campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la fièvre typhoïde, le médecin du centre médico-scolaire de Korhogo affirme

que, l’organisme de tous ceux qui seront vaccinés pourra se défendre contre cette maladie.

Les élèves de terminale D7 du lycée Houphouët

Boigny sont particulièrement intéressés par ces propos.

C’est donc une occasion qu’ils saisissent pour essayer de mieux connaitre les moyens de

lutte de l’organisme contre les agents pathogènes.

Ils trouvent donc nécessaire de mettre en évidence les moyens (naturel et acquis) de lutte et

d’expliquer les mécanismes de défense de l’organisme.

Matériel

Bibliographies

-Rétroprojecteur

- Planches

-Biologie Tle D : collection ADNBiologie Tle S S.V.T : collection

-Appareil à Diapositives

Hachette Éducation

DEROULEMENT DU COURS

Moment

didactique/

durée

Stratégies

pédagogiques

TI +TC + DD

Activité de

l’enseignant

Trace écrite

Présentation de la

situation (texte)

Lisez en silence le

texte

Désigner deux

élèves pour lire le

texte à haute voix

Dites de quoi il

est question dans

le texte.

Donnez le

constat que vous

faites après la

lecture du texte?

Proposez un

problème biologique

à partir du constat.

-

Activités des

élèves

Les élèves lisent

le texte

Une campagne

de vaccination

L’organisme

lutte contre les

agents

pathogènes

Comment

l’organisme lutte-il

contre les agents

pathogènes ?

COMMENT L’ORGANISME SE DEFEND-T-IL

CONTRE LES AGENTS PATHOGENES ?

TI

3

TC + DD

Bien notez dans

votre cahier

Proposez des

hypothèses pour

répondre au

problème posé

On suppose que ;

-L’organisme

lutte contre les

agents pathogène

grâce a des

moyens naturels

-L’organisme

lutte contre les

agents pathogène

grâce à des

moyens acquis

-L’organisme

lutte contre les

agents pathogène

grâce à des

TC + DD

mécanismes

Une campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la

fièvre typhoïde nous a permis de constater que l’organisme se

TI

Proposez un résumé

défend contre les agents pathogènes.

4

introductif

On suppose que :

-L’organisme se défend contre les agents pathogène grâce à des

moyens naturels

-L’organisme se défend contre les agents pathogène grâce à des

moyens acquis

TC + DD

Propositions

-L’organisme se défend contre les agents pathogène grâce à des

mécanismes

Reformulez la

-

TI

première hypothèse

I- l’organisme se défend-t-il contre les agents pathogènes

sous la forme

grâce à des moyens naturels ?

interrogative

Observation

TC + DD

Bien notez

1- Observation

Observons un document montrant la réaction de

l’organisme suite à une piqûre d’épine.

Proposez une activité

-

TI

pour vérifier cette

Prise de notes

2- Résultats

hypothèse

Résultats

TC + DD

TC + DD

TI

Le schéma montre la réaction de l'organisme suite à

Bien notez

l'entrée des microbes après la piqure d'épine.

Donnez l’étape qui

3- Analyse des résultats

suit

Proposition

Bien notez

Au niveau de la plaie provoquée par la piqûre d’épine, nous

constatons :

5

Bien notez

TC + DD

TC + DD

Dites ce que

montrent le

schema.

- Une dilatation des capillaires sanguins,

- Un mouvement des globules blancs (leucocytes)

Analyse des

résultats

vers le lieu de l’infection,

- Une agglomération des globules blancs autour des

microbes,

Bien notez

- Une enflure de la peau.

Donnez l’étape qui

suit

4- Interprétation des résultats

Bien notez

En cas d’infection microbienne, l’organisme réagit

immédiatement.

TI

TC + DD

TI

Quel constat

Les microbes (corps étranger) peuvent franchir les barrières

faites-vous au

(figure 2) de l’organisme soit accidentellement (blessure, piqure)

niveau de la plaie

ou soit naturellement (voies respiratoire et digestives).

provoquée par la

Ces barrières constituent la 1ère ligne de défense de

piqure de l’épine

l’organisme.

Bien notez

Interprétation des

On distingue plusieurs types de barrières :

résultats

- les barrières mécaniques : la peau et les

muqueuses nasales et bronchiques.

Prise de notes

- Les barrières chimiques : la sueur (pH=3,5), les larmes, le

mucus nasal et la salive

TC + DD

Donnez la partie

qui suit

- La barrière biologique : bactéries non pathogènes

Propositions

qui vivent dans le tube digestif en y maintenant des

conditions défavorables pour de nombreux

microbes.

Bien notez dans

6

votre cahier

Lorsque ces barrières sont franchies par les microbes,

Donnez les

l’organisme met en place un système de défense naturelle qui

différentes

comprend les étapes suivantes :

barrières

- la réaction inflammatoire : constitue la première étape de

naturelles de

l’organisme

la défense naturelle de l’organisme.

Elle est caractérisée par

(document 1)

une chaleur, une rougeur, une douleur, une enflure et une

perte des fonctions des tissus.

Au cours de cette phase, les polynucléaires tels que les

granulocytes (s’attaquent aux particules de petites taille ex :

bactérie) et les macrophages (phagocytent les grosses

particules) assurent la destruction des microbes par la

phagocytose.

La phagocytose (Fig 3) se fait en 4 étapes qui sont l'adhésion,

TC + DD

Propositions

l'absorption, la digestion et l'expulsion.

Lors de la phagocytose 3 cas peuvent se présenter :

- Soit les bactéries sont phagocytées, dans ce cas l’infection

régresse.

- Soit les bactéries restent intactes mais peuvent se multiplier

plus tard, dans ce cas l’infection reste dans un état stationnaire.

- Soit les bactéries sortent vainqueur de la lutte, dans ce cas

l’infection se poursuit, les microbes prolifèrent, se déplacent

dans les tissus infectés et gagnent les vaisseaux lymphatiques

puis parviennent aux ganglions (où débute la réaction

Expliquez les

7

ganglionnaire).

différentes

réactions, après la

pénétration des

microbes dans

l’organisme

- Réaction ganglionnaire : au cours de cette réaction, les

globules blancs se multiplient activement dans les ganglions

lymphatiques pour lutter contre les microbes.

Les ganglions se gonflent et deviennent douloureux : c’est

l’adénite.

On parle de lymphangite si ce sont les vaisseaux lymphatiques

qui se gonflent.

Si les bactéries parviennent à franchir cette seconde barrière que

constituent les ganglions lymphatiques, alors elles passent dans

la circulation sanguine ce qui conduit à la réaction généralisée.

-Réaction généralisée : pendant cette étape, les microbes étant

présentent dans la circulation sanguine, envahissent

l’organisme : on parle de septicémie.

Après cet envahissement, les microbes sécrètent des toxines

qu’ils diffusent dans l’organisme : c’est la toxémie.

Ce qui peut entrainer la mort de l’individu si une aide extérieure

ne lui est pas apportée.

L’organisme se défend contre tout corps étranger de façon

naturelle.

Ce type de défense ou réaction qui s’exerce sur les agents

pathogènes sans distinction, est une réaction de défense innée,

8

immédiate, naturelle, rapide et non propre à un antigène

déterminé : c’est la défense non spécifique de l’organisme.

Une toxine microbienne est une substance produite par un

microbe et qui a un pouvoir pathogène (capacité de nuisance) sur

un organisme

5- conclusion

L’organisme se défend contre agents pathogènes effectivement

grâce à des moyens naturels.

Activité d’application

Citez les réactions provoquées par la pénétration d’un agent

pathogène dans l’organisme

Réponse

-

La reaction inflammatoire

-

La reaction ganglionnaire

-

La reaction géneralisée

II- l’organisme se défend-t-il contre les agents pathogènes

grâce à des moyens acquis ?

1- Présentation des expériences

Les expériences consistent à faire des injections à des souris

9

dans différentes conditions.

Expérience 1 : On injecte à une souris témoin de la toxine

tétanique seulement.

A une souris A1, on injecte de l’anatoxine tétanique suivi 15

jours plus tard de l’injection de la toxine tétanique.

On injecte enfin à une souris A2, de l’anatoxine tétanique

suivi 15 jours plus tard de l’injection de la toxine diphtérique.

Expérience 2 : A une souris B1 ayant reçu du sérum d’une

souris B0 traitée préalablement à l’anatoxine tétanique, on

injecte de la toxine tétanique.

A une souris B2 ayant reçu le sérum de la souris témoin, on

injecte de la toxine tétanique.

TC + DD

Propositions

TI

Prise de note

TC + DD

Présentation

expérience

Expérience 3 : On injecte du bacille de Koch (BK) à un cobaye

B1 ayant reçu du sérum d’un cobaye A immunisé.

Et à un cobaye B2 ayant reçu des lymphocytes vivants du

cobaye A immunisé, on injecte du bacille de Koch (BK).

1- Résultats

TI

Prise de note

Figure 4 et 5

10

TC + DD

TI

Propositions

2- Analyze des Résultats

Prise de notes

Expérience 1 : La souris non traitée et la souris traitée à

l’anatoxine tétanique meurt après avoir reçu 15 jours plus tard

la toxine tétanique ou la toxine diphtérique mais la souris traitée

à l’anatoxine tétanique survit à la toxine tétanique.

Expérience 2 : La souris ayant reçu la toxine tétanique après

avoir reçu le sérum de la souris non traitée, meurt alors que celle

TC + DD

TI

TC + DD

TI

TC + DD

TI

Résultats

qui a reçu avant le sérum de la souris traitée à l’anatoxine survit

à la toxine tétanique.

Prise de notes

Expérience 3 : Le cobaye ayant reçu le sérum du cobaye

Analyse des

résultats

Prise de notes

immunisé contre le bacille de Koch meurt après avoir reçu le

bacille de Koch, alors que celui qui a reçu les lymphocytes

vivants du cobaye immunisé contre le bacille de Koch survit au

contact du bacille de Koch.

Propositions

Prise de notes

4- Interprétation des résultats.

11

On appelle anatoxine, une toxine microbienne atténuée c'est-àdire qui a perdu son pouvoir pathogène tout en conservant son

pouvoir antigénique (capacité de reconnaissance, capacité de

reconnaître et d’être reconnu).

Dans l’expérience 1, l’anatoxine tétanique protège l’animal

TC + DD

Interprétation des

résultats

TI

Prise de notes

TC + DD

TI

TC + DD

TI

A1 contre la toxine tétanique par contre elle ne protège pas

l’animal A2 contre la toxine diphtérique : il s’agit de la

défense spécifique (ou acquise) ou de l’immunité spécifique

(ou acquise).

Propositions

Reformulez la

deuxième

hypothèse sous la

forme interrogative

Bien notez dans

votre cahier

Proposez une activité

pour vérifier cette

hypothèse

Prise de notes

Dans l’expérience 2, le sérum de l’animal S1 traité à

l’anatoxine tétanique protège l’animal B1 contre la toxine

Propositions

tétanique mais le sérum d’un animal témoin (non traitée) ne

protège pas l’animal B2 contre la toxine tétanique d’où la mort

Prise de notes

12

de l’animal.

TC + DD

Bien notez dans

votre cahier

Dites a quoi consiste

les expériences

Propositions

On peut protéger immédiatement et momentanément un animal

contre la toxine tétanique en lui injectant le sérum d’un animal

de la même espèce préalablement immunisé.

Cette protection est

Bien notez

TI

Prise de notes

due à une substance circulant dans les « humeurs » de l’animal

c'est-à-dire le milieu intérieur et qui s’est formée après

l’injection d’anatoxine.

Il s’agit de la

TC + DD

Propositions

réponse immunitaire humorale ou de

réponse immunitaire à médiation humorale.

Les molécules de cette immunité sont les anticorps (voir

Document 9).

TI

Donnez la partie qui

suit

Prise de notre

Bien notez dans

votre cahier

Les

Donnez la partie qui

suit

d’Immunoglobuline : IgA, IgE, IgD, IgG et IgM (voir

Bien notez dans

votre cahier

Les anticorps jouent un rôle dans la phagocytose des

Analysez les

résultats de chaque

expérience

(cellule K) et dans la lyse des bactéries par activation du

anticorps

immunoglobulines

sont

des

(Ig).

protéines

On

du

distingue

groupe

5

des

classes

document 10).

bactéries, dans la lyse des bactéries par les cellules tueuses

complément (voir Document 11).

C’est les IgG qui provoquent

l’activation du complément.

Le complément est un ensemble de

13

TC + DD

Bien notez dans

votre cahier

Propositions

protéines du sérum, présentes hors de toute immunisation et

inactives.

Le complexe

antigène-

anticorps

active les

fractions du complément (fixation), et entraîne ainsi la lyse des

TI

Prise de notes

bactéries et autres antigènes particulaires (Document 12).

Ainsi les anticorps sont les véritables effecteurs de l’immunité

humorale.

- Dans l’expérience 3, les lymphocytes vivants de l’animal A

immunisé protègent l’animal B2 contre le bacille de Koch par

contre le sérum de l’animal A immunisé ne protège pas

l’animal B1 d’où la mort de l’animal.

Donnez la partie

qui suit

L’élément protecteur n’est pas un constituant du sérum.

L’injection de lymphocytes vivants de l’animal immunisé à

TC + DD

TI

TC + DD

Bien notez dans

votre cahier

l’animal B2 transfert à ce dernier la protection contre le bacille

Donnez la définition

d’une anatoxine

protection.

de Koch.

Les lymphocytes transférés sont donc le support de la

Il s ’ a g i t d e la réponse immunitaire à

médiation cellulaire.

Propositions

Bien notez dans

votre cahier

Prise de notes

Dans l’expérience 1

donnez le rôle de

Les cellules de l’immunité (Lymphocytes) prennent naissance

dans la moelle osseuse et acquièrent leur maturité dans des lieux

14

TC + DD

l’anatoxine tétanique

Bien notez dans....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- l'immunologie resumée

- Immunologie Prof Monique Capron, Dr Nadine Roger, Dr Christophe Carnoy, Dr Emmanuel

- L'immunité acquise à médiation humorale Emmanuel Hermann Immunologie, L2, Février 2012 1a.

- Immunologie adaptative

- immunologie.