Grand oral du bac : LES MICRO-ORGANISMES

Publié le 29/01/2019

Extrait du document

Structure et reproduction

Les algues unicellulaires, dont le diamètre est d’environ 0,01 mm, ne sont pas visibles à l’œil nu. Leur anatomie et leur mode de croissance sont très variés, mais elles possèdent toutes des structures cellulaires avec des chloroplastes renfermant la chlorophylle. Chez les Chlorella, la cellule ne contient qu’un seul chloroplaste, alors que les Spirogyra possèdent de nombreux chloroplastes disposés sous forme de ruban spiralé. Les algues comme les chlorelles sont des cellules uniques, avec une paroi protéique, des chloroplastes et un noyau contenant le matériel génétique (ADN). Certaines algues unicellulaires sont dotées d’un flagelle leur permettant de se déplacer.

Les espèces pluricellulaires sont composées de filaments plus ou moins ramifiés et se présentent sous des aspects très divers: plantes filamenteuses, minces, épaisses, en cordons cylindriques ou en lanières, encroûtantes, creuses, etc.

division d'un protoplaste

1 Deux zoospores sont relâchées.

Lorsqu’une algue verte unicellulaire se reproduit par voie asexuée (1), la plante se divise en deux cellules identiques. Dans le cas d'une reproduction sexuée (2), le végétal produit plusieurs cellules reproductrices (gamètes) qui fusionnent avec les gamètes d’autres plantes pour former d’abord un zygote (œuf) puis une zygospore. Cette dernière germe et se divise ensuite, donnant naissance à quatre nouveaux individus.

D'Gordon Leedale/Biophoto Associâtes

À La plupart des algues rouges

sont des végétaux marins pluricellulaires. Leurs nombreux filaments forment des structures ramifiées qui rappellent une plume.

Les algues peuvent se multiplier de façon végétative : une partie du thalle se détache, se fixe et donne naissance à une nouvelle plante. Cependant, les formes de reproduction courantes sont la scission et la voie sexuée. Les algues unicellulaires se reproduisent par scission : la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques, comme chez les bactéries.

Chez les algues plus complexes, les conditions de milieu semblent influer sur les méthodes de reproduction. La voie asexuée est fondée sur une réduction chromatique qui aboutit à la production de spores, dont certaines possèdent des flagelles (zoospores) et sont donc mobiles. La plupart des algues se reproduisent par voie sexuée. Chez les espèces marines évoluées comme les fucus, les organes spécifiques des deux sexes se trouvent souvent sur des plantes séparées. Les organes mâles (anthéridies) et les organes femelles (oogones) se développent au printemps et, lorsqu’ils sont recouverts par la marée haute, expulsent leurs cellules reproductrices (gamètes) dans l’eau. Les gamètes mâles, munis d’un flagelle, se déplacent pour rencontrer les gamètes femelles, immobiles. Leur fusion donne naissance à un œuf (zygote), qui se transforme en un nouvel individu.

CYANOPHYCÉES ET CYANOBACTÉRIES

Les cyanophycées, ou algues bleues, doivent leur nom au fait qu’un pigment bleu masque partiellement les grains verts de chlorophylle. Les cellules de ces organismes sont en général plus grandes et plus complexes que celles des bactéries dont elles sont très proches. Dépourvues de flagelle, elles se développent en longues files simples, appelées filaments. Ces espèces captent l'énergie solaire et fabriquent des glucides par photosynthèse comme les plantes supérieures.

Les cyanobactéries (bactéries bleues) ne possèdent pas de chloroplastes ou d’organites similaires. Les pigments verts sont contenus dans des sacs plats, dénommés thylakoïdes. Organismes photosynthétiques, ces algo-bac-téries ne produisent pas d’enzymes capables de décomposer la matière organique comme les bactéries ordinaires. Cependant, elles ont la faculté de vivre dans des milieux peu éclairés, mais pas dans l’obscurité totale - près de la surface du sol, au fond des étangs, dans la vase -, et d’absorber des substances organiques simples.

La fertilité de certains sols dépend largement de l’activité des algues bleues. Par exemple, les terrains humides ou les prairies inondées transformées en rizières doivent leur renouvellement organique aux cyanobactéries.

«

Les

micro-organismes

Ou fait de leur petite taille, tes bactéries ..,....

ne sont visibles qu'au microscope,

comme ces bactéries spiralées.

pas de métabolisme propre.

Elles vivent en para

sites à l'intérieur des cellules d'un être vivant

(bactérie, plante, animal), appelé hôte.

Les virus sont des particules infimes.

Celui de

la mosaïque du tabac, en forme de bâtonnet, ne

dépasse pas 300 millimicrons de long (millio

nième de millimètre) et 18 millimicrons de large.

Il est composé d'une molécule d'acide ribonu

cléique (ARN) de forme hélicoïdale, comportant

tout le matériel destiné à la reproduction, et

d'une enveloppe résistante de protéines enchevê

trées dans une spirale très dense.

Les viroïdes

sont de petites molécules composées d'ARN et

dépourvues de toute enveloppe protéique; leur

masse moléculaire est quinze fois inférieure à

celle du plus petit ARN viral connu.

Les molécules virales présentent des formes

très diverses: te virus qui provoque la varicelle et

LES ANTICORPS

Les tissus animaux et humains réagissent à

la présence d'un virus ou d'une autre protéine

étrangère en fabriquant des anticorps qui neu

tralisent les intrus.

Ils persistent dans le sang

pendant un certain temps après l'élimination

du virus et confèrent ainsi à l'organisme une

bonne immunité.

L'action des vaccins est fon

dée sur le même mécanisme défensif que

celui des anticorps.

Le terme de vaccin vient

du nom d'un virus responsable de la vaccine

de la vache (Variola vaccina), virus proche de

celui de la variole de l'homme et qui provoque

la formation de défenses efficaces contre ces

deux maladies; c'est le premier virus qui a

servi de base pour la préparation des vaccins

antivarioliques.

L'immunité peut être obtenue

soit par injection d'anticorps provenant d'ani

maux infectés, soit par injection de particules

virales détruites ou rendues inactives, c'est-à

dire capables d'entraîner la production d'anti

corps sans induire la maladie.

.......

Le virus

de la mosaïque

du tabac (agrandi

ici 200 000 fois)

provoque la marbrure

des feuilles et,

par conséquent,

des pertes au moment

de ta récolte.

Il attaque

aussi les pieds

de tomates:

des taches jaunes

ou vertes sont

bien visibles sur

les fruits mûrs.

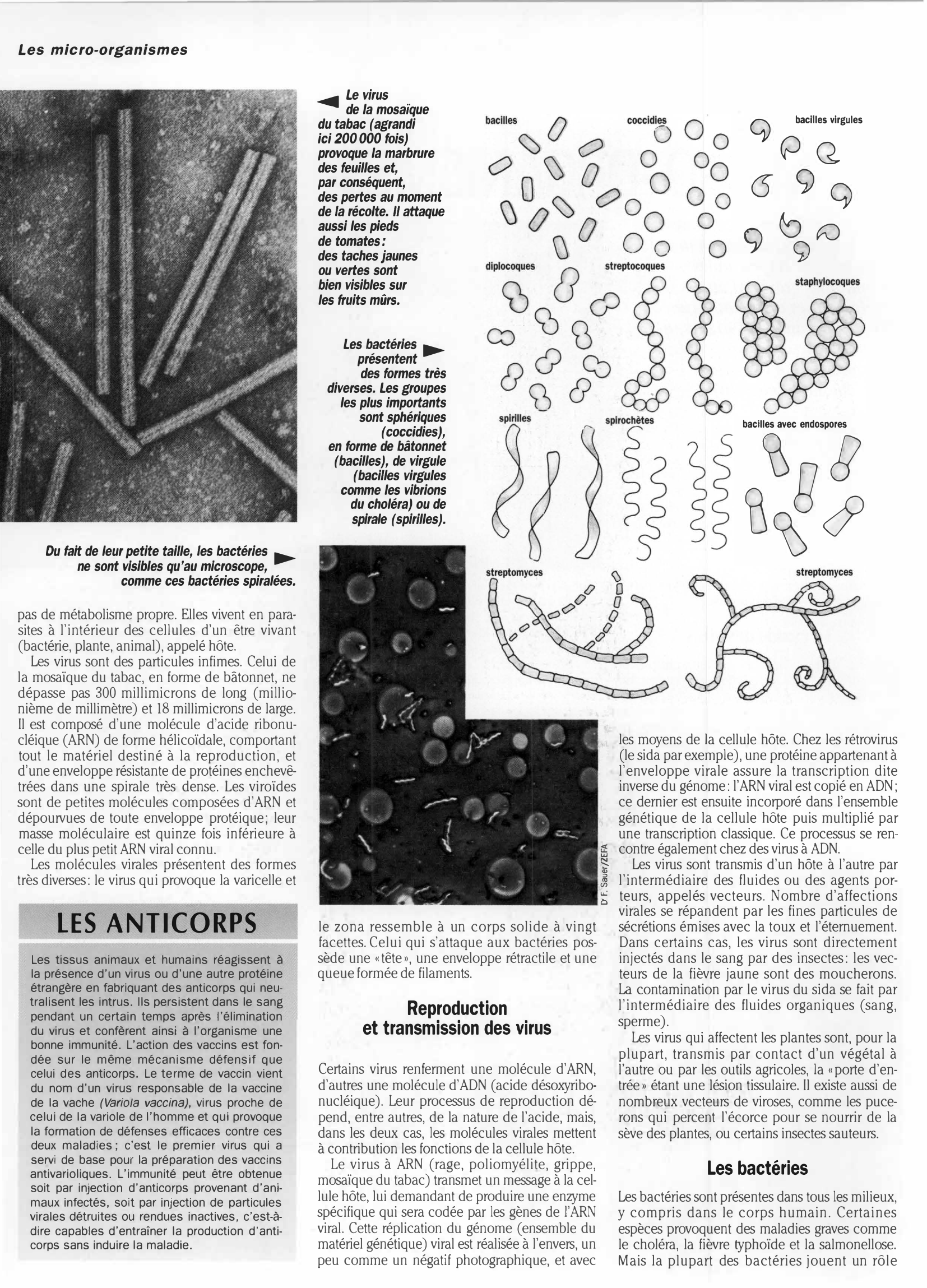

Les bactéries ..,....

présentent

des formes très

diverses.

Les groupes

les plus importants

sont sphériques

(coccidies),

en forme de bâtonnet

(bacilles), de virgule

(bacilles virgules

comme les vibrions

du choléra) ou de

spirale (spirilles).

le zona ressemble à un corps solide à vingt

facettes.

Celui qui s'attaque aux bactéries pos

sède une "tête>> , une enveloppe rétractile et une

queue formée de filaments.

Reproduction

et transmission des virus

Certains virus renferment une molécule d'ARN,

d'autres une molécule d'ADN (acide désoxyribo

nucléique).

Leur processus de reproduction dé

pend, entre autres, de la nature de l'acide, mais,

dans les deux cas, les molécules virales mettent

à contribution les fonctions de la cellule hôte.

Le virus à ARN (rage, poliomyélite, grippe,

mosaïque du tabac) transmet un message à la cel

lule hôte, lui demandant de produire une enzyme

spécifique qui sera codée par tes gènes de l'ARN

viral.

Cette réplication du génome (ensemble du

matériel génétique) viral est réalisée à l'envers, un

peu comme un négatif photographique, et avec q

bacilles virgules

Pa

6 9q

9�0) 9

bacilles avec endospores

� !J

��> étant une lésion tissulaire.

Il existe aussi de

nombreux vecteurs de viroses, comme les puce

rons qui percent l'écorce pour se nourrir de la

sève des plantes, ou certains insectes sauteurs.

Les bactéries

Les bactéries sont présentes dans tous les milieux,

y compris dans le corps humain.

Certaines

espèces provoquent des maladies graves comme

le choléra, la fièvre typhoïde et la salmonellose.

Mais la plupart des bactéries jouent un rôle.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE

- Grand oral du bac : WALT DISNEY

- Grand oral du bac : GEORGE ORWELL