Les sondes interplanétaires

Publié le 22/03/2012

Extrait du document

Venera 4 réussit à laisser tomber un conteneur de 180 kg avec des instruments, dans l'atmosphère vénusienne. Pendant la descente, qui dura quatre-vingt-quatorze minutes, les transmissions cessèrent. La capsule avait probablement été écrasée par la formidable pression atmosphérique proche de la surface de la planète. Les Russes tirèrent grand profit de cette première expérience et, par la suite, les capsules d'atterrissage furent beaucoup plus solides, permettant les transmissions à partir de la surface de Vénus. Plus tard, le 22 octobre 1975, la capsule de Venera 9 effectua une descente en parachute. Environ quinze minutes après le contact avec le sol, il fut possible de mettre un terme à des siècles de spéculations au moment de la transmission d'une unique photographie

«

comme la planète soeur de la Terre .

Leurs

tailles sont presque identiques.

Mais, malgré

sa relative proximité

à la Terre, Vénus était

un mystère total, car, de même que la planète

est ensevelie dans des nuages épais, qui réflé

chissent

la lumière, de même les plus pui!l

sants télescopes n'ont jamais pu révéler quoi

que ce fût sur sa surface.

Certains astrono

mes pensaient qu'au-dessous des nuages

il y

avait

un monde similaire à ce qu'était la Ter

re

il y a des millions d'années, lorsque la vie

commençait

à peine à évoluer.

La première

sonde envoyée avec succès en direction de

Vénus fut la mission de

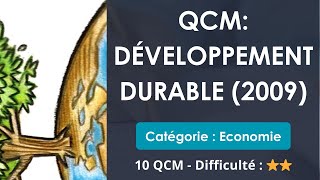

Mariner 2, lancée par

la NASA, le 27 août 1962.

Après un voyage

de cent neuf jours, la sonde passa

à une dis

tance de 34

755 km de la planète.

Ce vol rap

proché permit aux savants de faire une ex

ploration instrumentale de trente-cinq minu

tes, et ce laps de temps a suffi pour anéantir

la croyance en une vie éventuelle sur Vénus.

Les températures de surface semblaient suf

fisamment élevées

pour faire fondre le

plomb.

La sonde suivante, qui vola très près

de Vénus, fut

Mariner JO, dont la mission

était complexe; elle devait, en effet, utiliser

le

champ gravitationnel de Vénus pour aller en

direction du

Soleil et pour se rapprocher au

maximum de la planète la plus intérieure,

Mercure.

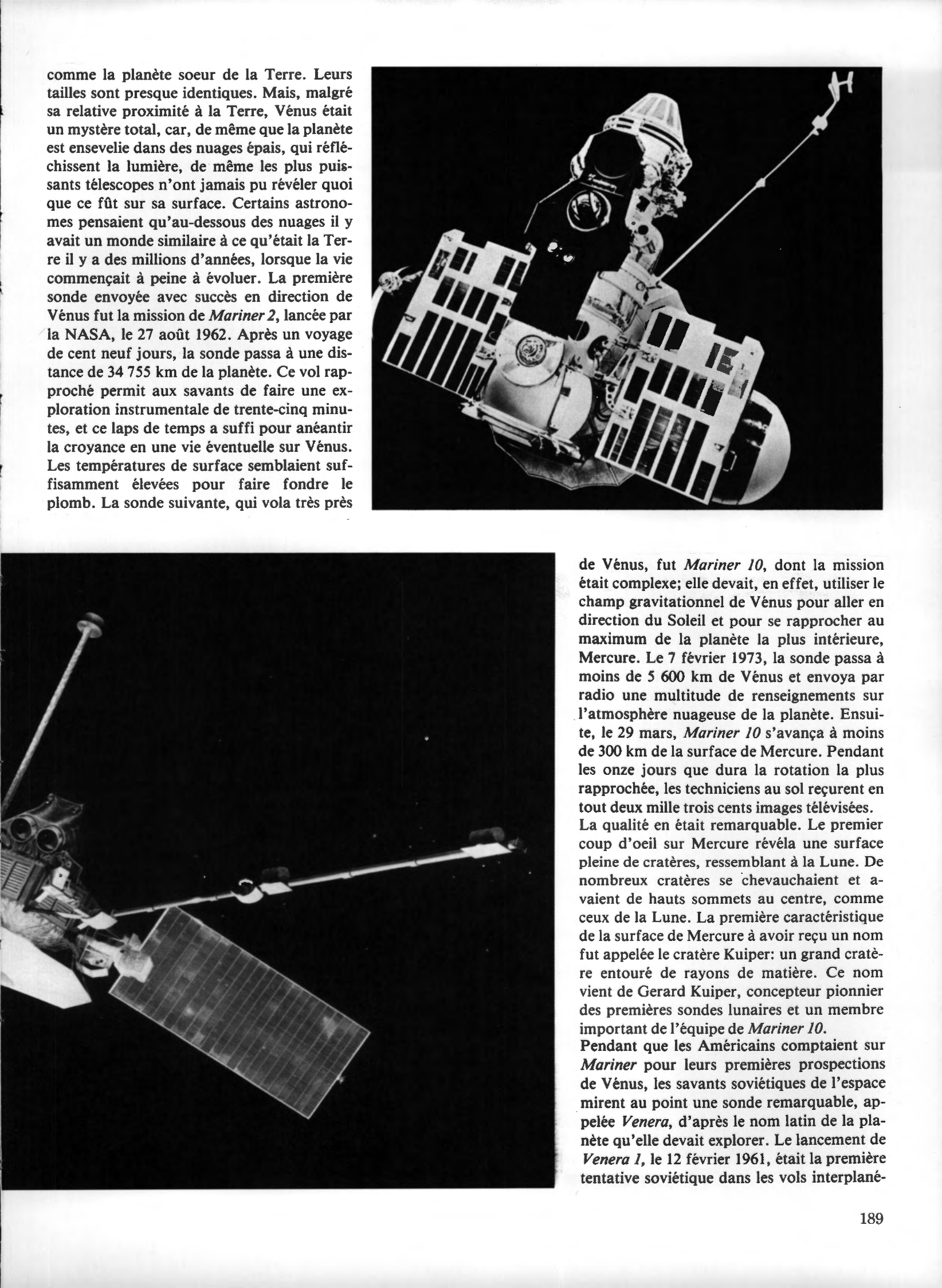

Le 7 février

1973 , la sonde passa à

moins de 5 600 km de Vénus et envoya par

radio une multitude de renseignements sur

l'atmosphère nuageuse de la planète .

Ensui

te,

le 29 mars, Mariner JO s'avança à moins

de

300 km de la surface de Mercure.

Pendant

les onze jours que dura la rotation la plus

rapprochée, les techniciens

au sol reçurent en

tout deux mille trois cents images télévisées.

La qualité en était remarquable.

Le premier

coup d'oeil sur Mercure révéla une surface

pleine de cratère s, ressemblant

à la Lune.

De

nombreu x cratères

se chevauchaient et a

vaient de

haut s sommets au centre, comme

ceux de la Lune.

La première caractéristique

de la surface de Mercure

à avoir reçu un nom

fut appelée

le cratère Kuiper: un grand cratè

re entouré de rayons de matière.

Ce nom

vient de Gerard Kuiper, concepteur pionnier

de s première s sondes lunaires et un membre

important de l'équipe de

Mariner JO.

Pendant que les Américains comptaient sur

Mariner pour leurs premières prospections

de Vénus, les savants soviétiques de l'espace

mirent

au point une sonde remarquable, ap

pelée

Venera, d'après le nom latin de la pla

nète qu'elle devait explorer.

Le lancement de

Venera J, le 12 février 1961, était la première

tentative soviétique dans les vols interplané-

189.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Voyager (sondes spatiales) - astronomie.

- LES SONDES SPATIALES

- Les sondes Viking sur Mars

- Grand oral du bac : LES SONDES SPATIALES

- Sondes, orbiteurs et atterrisseurs