VOCABULAIRE: CENSURE.

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

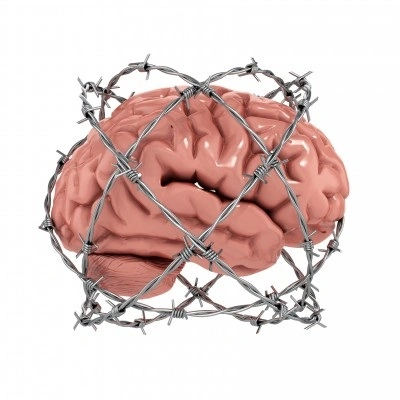

n. f Le mot censure comprend l'idée de blâme, de contrôle et d'interdiction. Le censeur est celui qui dit ce qui est admis et ce qui ne l'est pas, et qui « censure » ce qui doit être interdit. D'où plusieurs sens du mot, selon les domaines.

1° En religion, la censure est la condamnation d'opinions ou de textes jugés non conformes à la doctrine. Elle conduit à « mettre à l'Index » les auteurs ou les livres proscrits (l'Index fut la liste des ouvrages interdits par l'Église catholique).

2° En politique, la censure est le contrôle exercé par le pouvoir sur les productions intellectuelles et artistiques. Il en résulte des autorisations (qu'il faut demander, par exemple, à une « commission de censure ») ou des interdictions : de films, de livres, de journaux, ou de passages de ces diverses productions. Le journal paraîtra par exemple avec des « blancs» correspondant aux paragraphes ou aux articles interdits de publication. Pour éviter la censure officielle, les auteurs d'articles pratiquent parfois l'autocensure. À noter le sens spécial de l'expression « motion de censure», texte qu'une Assemblée peut voter à l'encontre de la politique d'un gouvernement, et susceptible d'obliger celui-ci à démissionner.

3° En psychanalyse, la censure est une sorte d'instance psychique, un instrument de contrôle situé à la limite entre l'Inconscient et le Moi conscient, qui refoule les désirs, les pulsions à l'état brut, que le sujet ne saurait admettre en lui-même. La censure est l'instrument essentiel du Surmoi (voir ce mot). Elle épargne à la conscience le trouble ou la honte de se sentir traversée par des désirs socialement ou moralement répréhensibles. Ceux-ci se manifestent néanmoins, notamment dans le rêve, sous une forme que la censure, précisément, oblige à travestir en symboles, à déformer en les déguisant. Ici comme ailleurs, la censure ne supprime jamais les choses, mais seulement leur expression trop claire.

Liens utiles

- Vocabulaire Monter ? Mets une croix dans la case correspondant au sens du verbe monter porter constituer s'élever grimper l'écureuil monte en haut de l'arbre.

- Vocabulaire Les mots étiquettes Voici une série de mot, peux-tu les classer en 4 colonnes et trouver le mot-étiquette qui les caractérise.

- Vocabulaire histoire

- vocabulaire anglais

- AREOPAGITICA ou De la liberté de la presse et de la censure. (résumé & analyse)