L'épreuve de philosophie

Publié le 01/07/2015

Extrait du document

I. L'épreuve de philosophie

4 heures

Coefficients: 7 en série L, 4 en série ES, 3 en série S

Trois sujets au choix : deux dissertations et un texte.

Il. Le programme

I. Les notions

Le programme de philosophie des classes de terminale en séries générales est composé de deux séries de notions. La première (1 re colonne du tableau) représente cinq grands champs de problèmes, c'est-à-dire cinq grands domaines dans lesquels peut apparaître toute une série d'interroga¬tions philosophiques pertinentes : le sujet (le sujet humain, celui qui a une subjectivité), la culture, la raison et le réel, la politique, la morale.

Au sein de ces cinq cadres de réflexion, une deuxième série de notions (2e colonne) délimite un certain nombre d'axes de questionnement à conduire avec méthode et sur lesquels il s'agit par ailleurs d'acquérir une culture philosophique élé-mentaire. Il importera, au cours de l'année, de bien com¬prendre comment on en vient à se poser des questions à partir de notions en apparence « neutres « (qui ne font pas problème au premier abord, ne suscitent pas d'interroga¬tions immédiates). De plus, vous devrez apprendre à utiliser avec pertinence des éléments de culture philosophique pour approfondir ce questionnement et envisager différentes manières d'y apporter des réponses argumentées.

Enfin, soyez bien conscients que ces notions ont un carac¬tère « transversal «, ce qui signifie au moins deux choses. D'une part, les questions qui se posent à leur sujet permet¬tent de les relier les unes aux autres : elles ne sont pas indé¬pendantes ni séparées. Par exemple, on ne peut pas s'interroger sur « autrui « sans évoquer en partie la question de la conscience et de l'inconscient, celle du désir, du lan¬gage ou encore des éléments de morale. Ou encore, les questions politiques mettent en jeu à la fois l'être humain en tant que sujet (consciente, inconscient, autrui...) et en tant qu'être culturel (langage, art, travail, religion, histoire). Le rôle des rotions consiste donc à adopter une optique plus précise sur un domaine, mais vous ne devez pas complète¬ment isoler celui-ci des autres car la réalité est justement un entrecroisement complexe de problèmes.

D'autre part, vous retrouvez ces notions dans les textes phi-losophiques, que ce soient des extraits ou, a fortiori, dans une oeuvre complète, aussi bien que dans le cours de votre professeur. Là encore, un texte ou un cours mettent tou¬jours en jeu plusieurs notions : à vous de repérer lesquelles et de comprendre les liens qui les unissent.

II. Les repères

D'autre part, le programme fait apparaître des « repères « conceptuels. Il s'agit de distinctions élémentaires et cou¬rantes dans les réflexions philosophiques. Elles permettent de mieux mettre en forme vos idées en les clarifiants par mise en opposition ou en contraste avec d'autres. Par exemple le « légal « renvoie à ce qui est conforme à la loi (au sens de loi juridique, édictée par un Parlement, écrite dans un texte de loi et utilisée dans les tribunaux). Par différence, le « légi¬time « est ce qui est conforme à l'idée de la justice (celle que nous construisons par la pensée lorsque nous nous deman¬dons : qu'est-ce que le juste et l'injuste ?). Cependant, il ne suffit pas de connaître ces « définitions « ni de les réciter par coeur. L'essentiel est de les utiliser dans un raisonnement plus complexe et de voir que le rapport entre ces deux termes et les idées qu'ils désignent évolue au cours de la réflexion. Le légal et le légitime peuvent être la même chose si les lois d'un Etat sont justes. Ils peuvent s'opposer radica¬lement si les lois sont injustes. Les lois peuvent aussi être partiellement légitimes soit dans leur contenu soit dans leur application. Ou encore, ce qui est juste n'apparaît pas néces¬sairement sous forme de loi (partager un gâteau équitable¬ment, aider ses camarades en difficulté, etc.). Les « repères « ne prennent donc sens que dans des contextes précis et nuancés, mobilisant des exemples et surtout une réflexion qui s'interroge sur les choses elles-mêmes: qu'est-ce qu'une loi? et une loi juste ? à quelles conditions peut-elle l'être ? et qu'est-ce qui fait que certaines lois sont injustes ?...

Pensez bien, par ailleurs, que ces repères peuvent se décliner à partir de leurs racines en d'autres couples voisins : objectif/subjectif pourra être relié à objectivité/subjectivité ou à objectivement/subjectivement; absolu/relatif à absolument/relativement ou à absoluité/relativité; essentiel/accidentel à essence/accident, essentiellement/accidentellement, etc.

III. Les auteurs

Le nombre des auteurs a été augmenté depuis quelques années. Il ne s'agit en aucun cas, pour vous, de connaître avec précision toute leur doctrine; néanmoins, soyez

selon les trois grandes périodes historiques. N'inversez pas leur ordre (des auteurs plus récents n'ont pas pu influencer leurs prédécesseurs !) et prenez garde aux anachronismes (un Grec de l'Antiquité ne connaît pas les principes de la physique moderne, ni Kant l'art abstrait...). La liste propo¬sée permet surtout aux concepteurs des épreuves de choi¬sir les textes du troisième sujet de baccalauréat, ainsi qu'au professeur de sélectionner les auteurs des oeuvres suivies à étudier en cours d'année (deux oeuvres ou extraits longs, au moins, en série L; une oeuvre au moins en série ES et S; lorsqu'il y en a plus d'une, elles doivent être choisies dans des périodes différentes.).

IV. La formulation des sujets

Les notions constituent la référence essentielle pour la for-mulation des sujets du baccalauréat, qui devront renvoyer aux problèmes liés à une ou plusieurs notions du pro¬gramme. Les sujets portent sur plusieurs notions en même

complexes et interdépendants. C'est pourquoi les corrigés présentés dans cet ouvrage feront systématiquernent appa-raître ces interactions dans la rubrique Principales notions abordées «.

Les sujets peuvent par ailleurs utiliser un ou plusieurs « repères « mais ils ne doivent pas prêter directement ni exclusivement sur ceux-ci, puisqu'ils ne constituent que des outils de réflexion et non des domaines de réflexion. Ceci n'exclut pas cependant (bien au contraire !) que le candidat utilise les repères pour clarifier sa réflexion sur le sujet et les notions qu'il mobilise. C'est pourquoi nous avons également fait apparaître l'usage qui en était fai: ici dans la rubrique « repères utilisés «. Les mots utilisés correspondant aux repères seront par ailleurs inscrits en aras dans les corrigés. Quant aux extraits de texte donnés au bac, ils devront être choisis dans l'ouvrage d'un des auteurs de la liste.

Les oeuvres complètes serviront à la fois d'approfondisse¬ment du cours et de base d'interrogation pour l'oral de rat¬trapage du baccalauréat, le cas échéant.

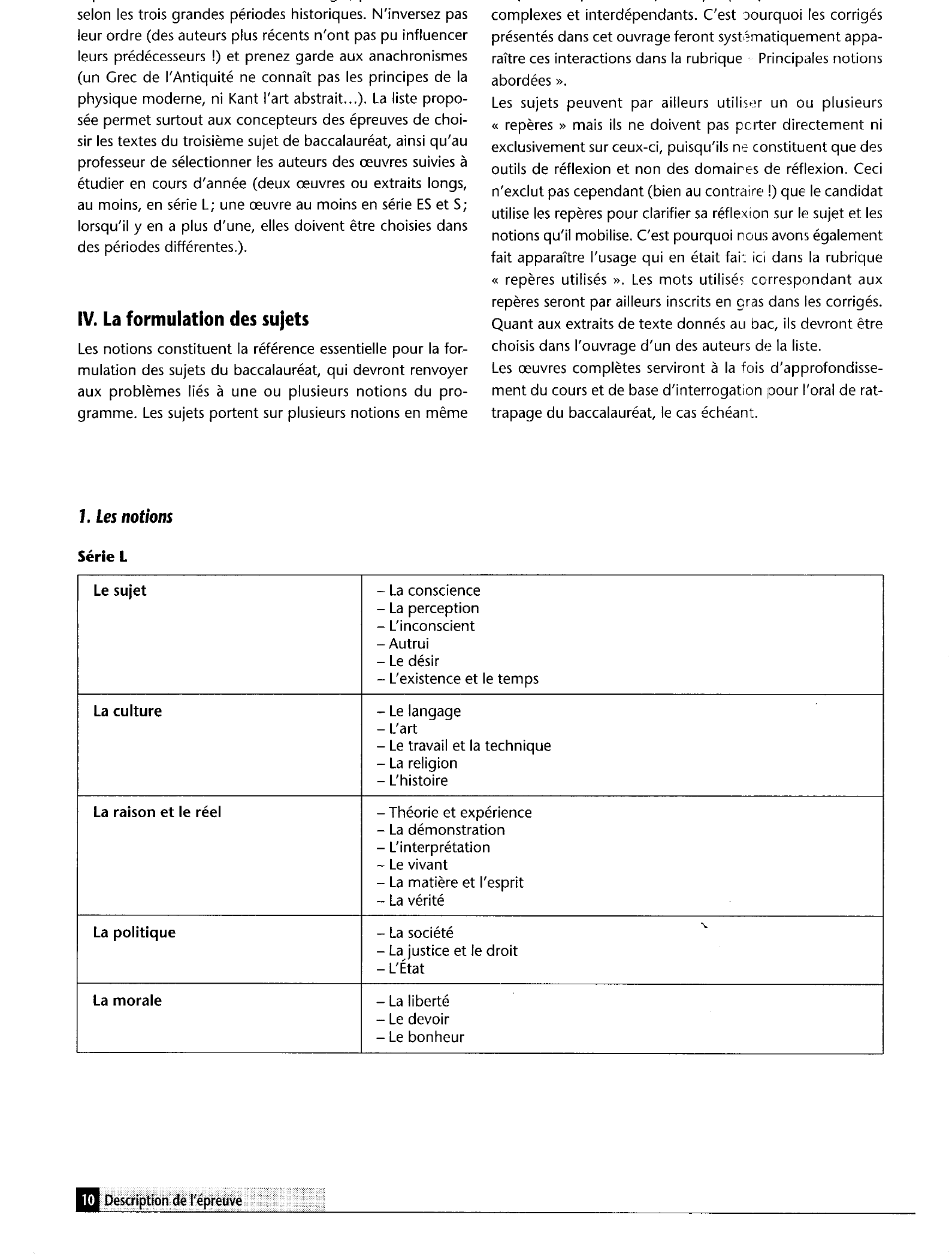

1. Les notions

Série L

Le sujet — La conscience

— La perception

— L'inconscient

— Autrui

— Le désir

— L'existence et le temps

La culture — Le langage

— L'art

— Le travail et la technique

— La religion

— L'histoire

La raison et le réel — Théorie et expérience

— La démonstration

— L'interprétation

— Le vivant

— La matière et l'esprit

— La vérité

La politique — La société

— La justice et le droit

— L'État

La morale — La liberté

— Le devoir

— Le bonheur

Le sujet — La conscience

— L'inconscient

— Autrui

— Le désir

La culture — Le langage

— L'art

— Le travail et la technique

— La religion

— L'histoire

La raison et le réel — La démonstration

— L'interprétation

— La matière et l'esprit

— La vérité

La politique — La société et les échanges

— La justice et le droit

— L'État

La morale — La liberté

— Le devoir

— Le bonheur

Série S

Le sujet — La conscience

— L'inconscient

— Le désir

La culture — L'art

— Le travail et la technique

— La religion

La raison et le réel — La démonstration

— Le vivant

— La matière et l'esprit

— La vérité

La politique — La société et l'État

— La justice et le droit

La morale — La liberté

— Le devoir

— Le bonheur

2. Les repères

Dans les corrigés que nous vous proposons dans cet ouvrage, les repères sont mis en valeur en gras.

Série L

Absolu/relatif — Abstrait/concret — En acte/en puissance —Analyse/synthèse — Cause/fin — Contingent/nécessaire/possible — Croire/savoir — Essentiel/accidentel — Expliquer/comprendre — En fait/en droit — Formel/matériel — Genre/ espèce/individu — Idéal/réel — Identité/égalité/différence — Intuitif/discursif — Légal/légitime — Médiat/immédiat —Objectif/subjectif — Obligation/contrainte — Origine/fonde-mer t Persuader/convaincre — Ressemblance/analogie —

Principe/conséquence — En théorie/en pratique —Transcendant/immanent — Universel/général/particulier/ singulier

Série ES

Absolu/relatif — Abstrait/concret — En acte/en puissance —Analyse/synthèse — Cause/fin - Contingent/nécessaire/possible — Croire/savoir — Essentiel/accidentel — Expliquer/comprendre — En fait/en droit — Formel/matériel — Genre/ espèce/individu — Idéal/réel — Identité/égalité/différence — Intuitif/discursif — Légal/légitime — Médiat/immédiat —Objectif/subjectif — Obligation/contrainte — Origine/fondement — Persuader/convaincre — Ressemblance/analogie —

Transcendant/immanent — Universel/général/particulier/ singulier

Série S

Absolu/relatif — Abstrait/concret - En acte/en puissance Analyse/synthèse — Cause/fin — Contingent/nécessaire/possible — Croire/savoir — Essentiel/accidentel — Expliquer/com-

espèce/individu — Idéal/réel — Identité/égalité/différence — Intuitif/discursif — Légal/légitime — Médiat/immédiat —Objectif/subjectif — Obligation/contrainte — Origine/fondement — Persuader/convaincre — Ressemblance/analogie —Principe/conséquence — En théorie/en pratique —Transcendant/immanent — Universel/général/particulier/ singulier

3. Les auteurs

Antiquité et Moyen Âge Période moderne Période contemporaine

Platon, Aristote, Épicure, Lucrèce, Machiavel, Montaigne, Bacon, Hegel, Schopenhauer, Tocqueville,

Sénèque, Cicéron, Épictète, Marc Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Comte, Cournot, Stuart Mill,

Aurèle, Sextus Empiricus, Plotin, Locke, Malebranche, Leibniz, Vico, Kierkegaard, Marx, Nietzsche,

Augustin, Averroès, Anselme, Berkeley, Condillac, Montesquieu, Freud, Durkheim, Husserl, Bergson,

Thomas d'Aquin, Guillaume

d'Ockham Hume, Rousseau, Diderot, Kant Alain, Russell, Bachelard, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Sartre, Arendt, Merleau-Ponty, Lévinas, Foucault

«

capable de les situer dans la chronologie, particulièrement

selon

les trois grandes périodes historiques.

N'inversez pas

leur

ordre (des auteurs plus récents n'ont pas pu influencer

leurs prédécesseurs

!) et prenez garde aux anachronismes

(un Grec

de l'Antiquité ne connaît pas les principes de la

physique moderne, ni Kant l'art abstrait ...

).

La liste propo

sée

permet surtout aux concepteurs des épreuves de choi

sir les textes

du troisième sujet de baccalauréat, ainsi qu'au

professeur de sélectionner les auteurs des œuvres suivies à

étudier en cours d'année (deux œuvres ou extraits longs,

au moins,

en sérieL; une œuvre au moins en série ES et S;

lorsqu'il y en a plus d'une, elles doivent être choisies dans

des périodes différentes.).

IV.

La formulation des sujets

Les notions constituent la référence essentielle pour la for

mulation des sujets

du baccalauréat, qui devront renvoyer

aux

problèmes liés à une ou plusieurs notions du pro

gramme.

Les sujets portent sur plusieurs notions en même

1.

Les notions

SérieL

Le sujet -La conscience

-

La perception

- L'inconscient

-Autrui

-Le désir

temps car les problèmes philosophiques posés sont souvent

complexes et interdépendants.

C'est Jourquoi les corrigés

présentés

dans cet ouvrage feront syst,~matiquement appa

raître ces interactions dans la rubrique Principales notions

abordées».

Les sujets peuvent par ailleurs utiliser un ou plusieurs

« repères >> mais ils ne doivent pas pc1ter directement ni

exclusivement sur ceux-ci, puisqu'ils ne constituent que des

outils de réflexion et non des domaires de réflexion.

Ceci

n'exclut pas

cependant (bien au contraire!) que le candidat

utilise les repères pour clarifier sa réflexron sur le sujet et les

notions qu'il mobilise.

C'est pourquoi

nou:> avons également

fait apparaître l'usage qui en était tai~ ici dans la rubrique

« repères utilisés >>.

Les mots utilisé~ correspondant aux

repères seront par ailleurs inscrits en gras dans les corrigés.

Quant aux extraits de texte donnés au bac, ils devront être

choisis dans l'ouvrage d'un des auteurs de la liste.

Les œuvres complètes serviront à la fois d'approfondisse

ment du cours et de base d'interrogation pour l'oral de rat

trapage du baccalauréat, le cas échéant.

-L'existence et le temps

La culture -Le langage

-L'art

-Le travail et la technique

-La religion

- L'histoire

La raison et le réel -Théorie et expérience

-

La démonstration

- L'interprétation

-Le vivant

-

La matière et l'esprit

-La vérité

La politique -La société \.

-La_justice et le droit

-L'Etat

La morale -La liberté

-Le devoir

-Le bonheur

ID oeS.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- L'épreuve de philosophie au baccalauréat

- L’ÉPREUVE DE RATTRAPAGE AU BACCALAURÉAT DE PHILOSOPHIE

- L’épreuve d’oral de rattrapage (oral philosophie)

- Existentialisme On peut qualifier d'existentialiste toute philosophie dont le thème principal est l'épreuve que chaque homme fait singulièrement de sa propre existence.

- L'épreuve de philosophie AUX BACCALAURÉATS STT, STI, STL, SMS