Les sectes offrent des alternatives à la société de consommation

Publié le 26/03/2019

Extrait du document

Les sectes offrent des alternatives à la société de consommation

Dans les années 70, de plus en plus de jeunes des nations industrialisées adhèrent à de nouvelles religions et à des sectes. Le désir d'autoréalisation et la recherche d'alternatives à la vie dans leur société d'abondance en sont les principaux motifs.

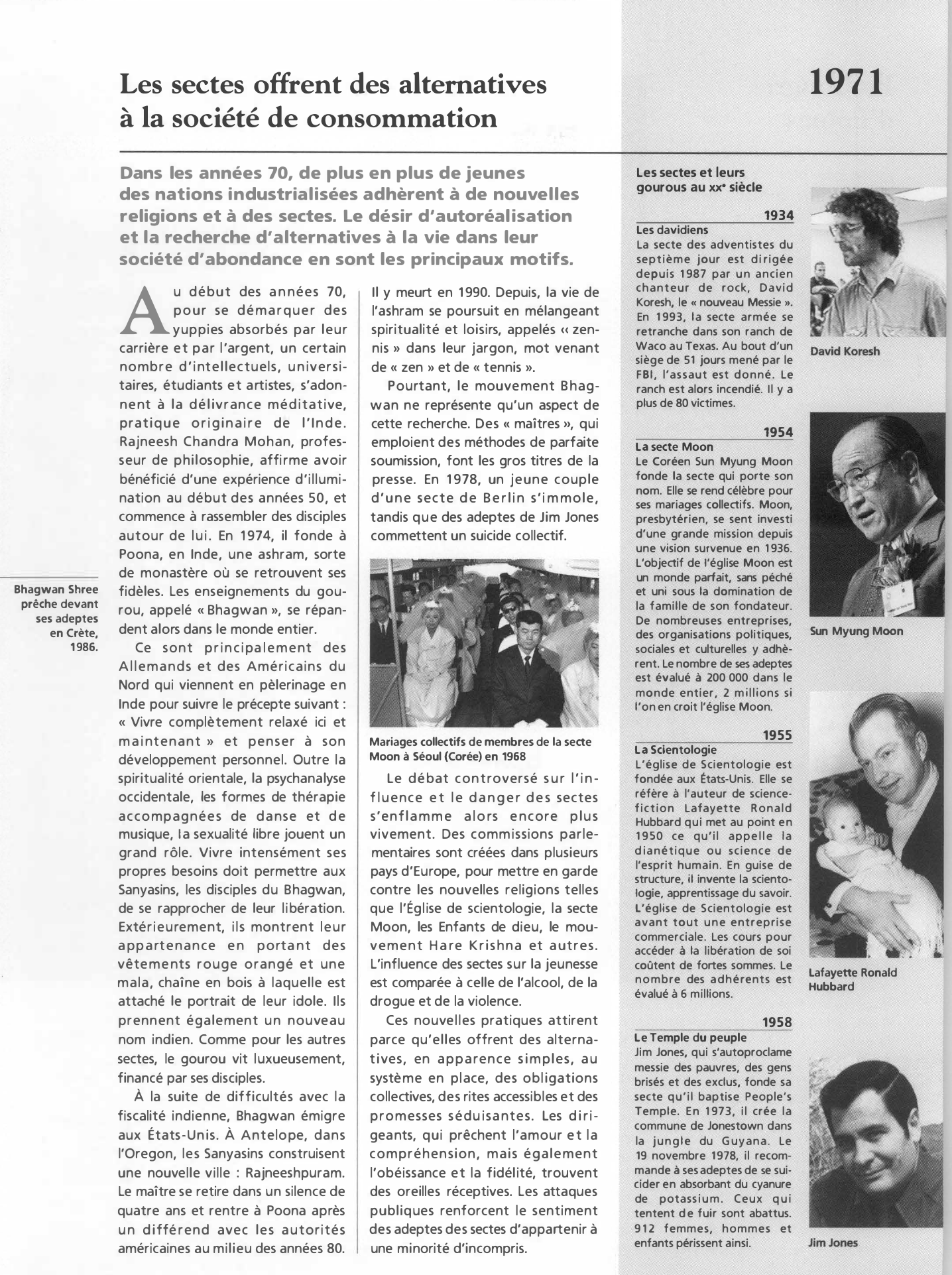

Bhagwan Shree prêche devant ses adeptes en Crète, 1986.

Au début des années 70, pour se démarquer des yuppies absorbés par leur carrière et par l'argent, un certain nombre d'intellectuels, universitaires, étudiants et artistes, s'adonnent à la délivrance méditative, pratique originaire de l'Inde. Rajneesh Chandra Mohan, professeur de philosophie, affirme avoir bénéficié d'une expérience d'illumination au début des années 50, et commence à rassembler des disciples autour de lui. En 1974, il fonde à Poona, en Inde, une ashram, sorte de monastère où se retrouvent ses fidèles. Les enseignements du gourou, appelé « Bhagwan », se répandent alors dans le monde entier.

Ce sont principalement des Allemands et des Américains du Nord qui viennent en pèlerinage en Inde pour suivre le précepte suivant : « Vivre complètement relaxé ici et maintenant » et penser à son développement personnel. Outre la spiritualité orientale, la psychanalyse occidentale, les formes de thérapie accompagnées de danse et de musique, la sexualité libre jouent un grand rôle. Vivre intensément ses propres besoins doit permettre aux Sanyasins, les disciples du Bhagwan, de se rapprocher de leur libération. Extérieurement, ils montrent leur appartenance en portant des vêtements rouge orangé et une mala, chaîne en bois à laquelle est attaché le portrait de leur idole. Ils prennent également un nouveau nom indien. Comme pour les autres sectes, le gourou vit luxueusement, financé par ses disciples.

À la suite de difficultés avec la fiscalité indienne, Bhagwan émigre aux États-Unis. À Antelope, dans l'Oregon, les Sanyasins construisent une nouvelle ville : Rajneeshpuram. Le maître se retire dans un silence de quatre ans et rentre à Poona après un différend avec les autorités américaines au milieu des années 80.

Il y meurt en 1990. Depuis, la vie de l'ashram se poursuit en mélangeant spiritualité et loisirs, appelés << zen-nis » dans leur jargon, mot venant de « zen » et de « tennis ».

«

Bhagwan

Shree

prêche devant

ses adeptes

en Crète,

19 86.

Les

sectes off rent des alternative s

à la soci été de consom mation

Dans les années 70, de plus en plus de jeunes

des nations industri alisées adhèrent à de nouv elles

religions et à des sectes.

Le désir d'autoréa lisation

et la recherche d'alternatives à la vie dans leur

société d'abondance en sont les principaux motifs.

A u début des années 70,

pour

se démarquer des

yuppie s absorbés par leur

carrière et par l'argent, un certain

nombre d'intellectuels, universi

tai res, étudia nts et artis tes, s'adon

nen t à la dél ivrance méditativ e,

prat ique originaire de l'Inde.

Rajneesh Chandra Mohan , profes

seur de philosophie, affirme avoir

bénéficié d'une expérience d'illumi

nation au début des années 50, et

commence à ras sembler des disciples

autour de lui.

En 1974, il fonde à

Poona, en Inde, une ashram, sorte

de mona stère où se retrouvent ses

fidèles.

Les enseignem ents du gou

rou, appelé « Bhagwan », se répan

dent alors dans le monde entier.

Ce sont princip alemen t des

Allemands et des Américains du

Nord qui viennent en pèlerinage en

Inde pour suivre le précepte suivant :

« Vivre complètement relaxé ici et

main tenant » et penser à son

développement personnel.

Outre la

spiritual ité orientale, la psyc hana lyse

occidentale, les formes de thérapie

accompagnées de danse et de

musique, la sexualité libre jouent un

grand rôle.

Vivre intensément ses

propres besoins doit perm ettre aux

Sanyasins, les disciples du Bhagwan,

de se rapprocher de leur libération.

Exté rieur emen t, ils montrent leur

ap par tenanc e en portant des

vête ments rouge orangé et une

mala, chaîne en bois à laquelle est

attaché le portrait de leur idole.

Ils

prenn ent égalem ent un nouv eau

nom indien.

Comme pour les autres

sectes, le gourou vit luxueusement,

financé par ses disciples.

À la suite de difficultés avec la

fiscalité indienne, Bhagwan émigre

aux État s-Un is.

À Antelo pe, dans

l'Oregon, les Sanyasins construisent

une nouv elle ville : Rajnee shpuram.

Le maître se retire dans un silence de

quatre ans et rentre à Poona après

un di fférend avec les autorités

américaines au milieu des années 80.

Il

y meurt en 1990.

Depuis, la vie de

l'ashram se poursuit en mélangeant

spiritualité et loisir s, appelés >.

En 1993, la secte armée se

retranche dans son ranch de

Waco au Texas.

Au bout d'un

siège de 51 jours mené par le

FBI, l'assaut est donné.

Le

ranch est alors incendié.

Il y a

plus de 80 victimes.

1954

La secte Moon

Le Coréen Sun Myung Moon

fonde la secte qui porte son

nom.

Elle se rend célèbre pour

ses mariages collectifs.

Moon,

presbyté rien, se sent investi

d'une grande mission depuis

une vision survenue en 1936.

L'objectif de l'églis e Moon est

un monde parfait, sans péché

et uni sous la domination de

la famille de son fondateur.

De nombreuses entreprises, 197

1

des organisations politiques, Sun

Myung Moon

sociales et culturelles y adhè-

rent.

Le nombre de ses adeptes

est évalué à 200 000 dans le

monde entier, 2 mil lions si

l'on en croit l'église Moon.

1955

La Scientologie

L'église de Scientologie est

fondée aux Ëtats -Unis.

Elle se

réfère à l'auteur de science

fiction Lafayette Ronald

Hubbard qui met au point en

19 50 ce qu'il appelle la

di anétique ou science de

l'esprit humain.

En guise de

structure, il invente la sciento

logie, apprentissage du savoir.

L'église de Scientologie est

avant tout une entreprise

commerciale.

Les cours pour

accéder à la libération de soi

coûtent de fortes sommes.

Le

nombr e des adhér ents est

évalué à 6 millions.

1958

Le Temple du peuple

Jim Jones, qui s'autoproclame

messie des pauvres, des gens

brisés et des exclus, fonde sa

secte qu'il baptise People's

Temple.

En 1973, il crée la

commune de Jonestown dans

la jungle du Guyana.

Le

19 novembre 1978, il recom

mande à ses adeptes de se sui·

eider en absorbant du cyanure

de potas sium.

Ceux qui

tentent de fuir sont abattus.

912 femmes, hommes et

enfants périssent ainsi.

Lafayette

Ronald

Hubbard

55.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Peut-on atteindre le bonheur dans le cadre d'une société de consommation ?

- Introduction « L’expression de « société de consommation » est

- Quelle est la conception du bonheur dans notre société de consommation ?

- la société de consommation depuis 1945

- La société de consommation est-elle en crise ?