Les portraits du Fayoum : une vision syncrétique de la mort

Publié le 03/10/2018

Extrait du document

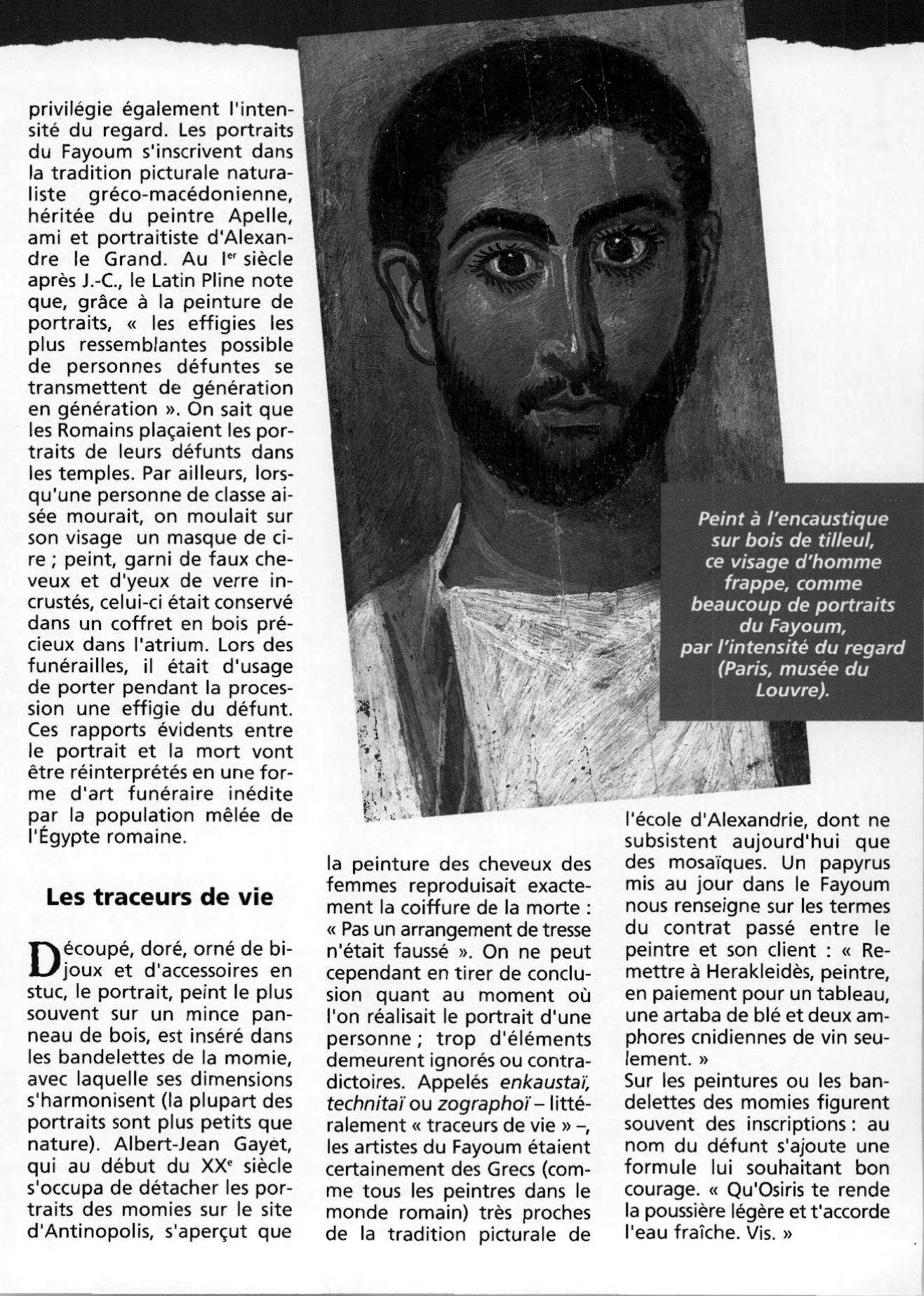

privilégie également l'intensité du regard. Les portraits du Fayoum s'inscrivent dans la tradition picturale naturaliste gréco-macédonienne, héritée du peintre Apelle, ami et portraitiste d'Alexandre le Grand. Au Ier siècle après J.-C., le Latin Pline note que, grâce à la peinture de portraits, « les effigies les plus ressemblantes possible de personnes défuntes se transmettent de génération en génération ». On sait que les Romains plaçaient les portraits de leurs défunts dans les temples. Par ailleurs, lorsqu'une personne de classe aisée mourait, on moulait sur son visage un masque de cire; peint, garni de faux cheveux et d'yeux de verre incrustés, celui-ci était conservé dans un coffret en bois précieux dans l'atrium. Lors des funérailles, il était d'usage de porter pendant la procession une effigie du défunt. Ces rapports évidents entre le portrait et la mort vont être réinterprétés en une forme d'art funéraire inédite par la population mêlée de l'Égypte romaine.

Les portraits des défunts placés sur les momies sont l'expression d'un art funéraire original, propre à l'Égypte romaine, qui se situe au confluent de différentes ritualisations de la mort. C'est pourquoi les débats sur l'appartenance religieuse des défunts sont jusqu'à présent restés vains.

«

privilégie également l'inten

sité du regard .

Les portraits

du Fayoum s'inscrivent dans

la trad ition picturale natura

liste gréco-macédonienne,

héritée du peintre Apelle,

ami

et portraitiste d'Alexan

dre le Grand .

Au , ..

siècle

après

J.-C., l e Lat in Pline note

que, grâce à la peinture de

portraits,

« les effigies les

plus ressemb lantes possible

de personnes

défuntes se

transmettent de génération

en génération

».

On sait que

les Romains plaçaient les por

traits de leurs défunts dans

les temples.

Par ailleurs, lors

qu 'une personne de classe ai

sée mourait, on moulait sur

son visage un masque de ci

re; peint , garni de faux che

veux

et d'yeux de verre in

crustés,

ce l ui-ci était conservé

dans un

coffret en bois pré

cieux dans l'atrium.

Lors des

funérailles ,

il était d'usage

de

porter pendant la proces

sion une

effigie du défunt.

Ces rapports évidents entre

le portrait et la mort vont

être réinterprétés en une for

me

d'art funéraire inédite

par la population mêlée de

l'Égypte romaine.

Les traceurs de vie

D

écoupé, doré, orné de bi

joux et d'accessoires en

stuc,

le portrait, peint le plus

souvent sur un mince pan

neau de bois,

est inséré dans

les bandelettes de la momie,

avec laquelle

ses dimensions

s'harmonisent (la

plupart des

portraits sont plus petits que

nature) .

Albert-Jean Gayet,

qui au

début du xx · siècle

s'occupa de détacher

les por

traits des momies sur le

site

d'Antinopolis, s'aperçut que

la pei nture des cheve ux des

femme s reproduisait exacte

ment la coiffure de la morte :

« Pas un arrangement de tresse

n'était faussé ».

On ne peut

cependant

en tirer de conclu

sion

quant au moment où

l'on réalisait le portrait d'une

personne; trop d'éléments

demeurent ignorés ou contra

dictoires.

App elés enkaustai ;

technitaï ou

zographoï- litté

ralement « tra ceurs de vie » -,

les artistes du Fayoum étaient

certaine

ment des Grecs (com

me tous

les peintres dans le

monde romain) très proches

de

la tradition picturale de l'école

d'Alexandrie ,

dont ne

subsistent

aujourd 'hui que

des mosaïques .

Un papyrus

mis au

jour dans le Fa youm

nous renseigne sur

les termes

du

contrat passé entre le

peintre et son client : « Re

mettre à Herakle i dès , peintre,

en paiement

pour un tableau,

une artaba de blé

et deux am

phore s cnidiennes de vin

seu

lement.»

Sur les peint ures ou les ban

delettes

des momies figurent

souvent des inscriptions: au

nom du

défunt s'ajoute une

formule lui souhaitant bon

courage .

« Qu 'Osiris te rende

la poussière légère et t'accorde

l'eau fraîche .

Vis .

».

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Les portraits du Fayoum selon John Berger

- Techniques des portraits du Fayoum

- La mort pour Socrate : Vision dépassée ou actuelle ?

- MIRO, Juan (1893-1983) Dès ses premiers tableaux, des portraits, des nus et des paysages, il démontre une volonté descriptive surprenante ; un style " détailliste " qui débouche sur une vision métaphorique de l'art.

- MIRO, Juan (1893-1983) Dès ses premiers tableaux, des portraits, des nus et des paysages, il dÈmontre une volontÈ descriptive surprenante ; un style " dÈtailliste " qui dÈbouche sur une vision mÈtaphorique de l'art.