Grand oral du bac : LES NATIONS UNIES

Publié le 30/01/2019

Extrait du document

La Cour internationale de justice, installée à La Haye, fonctionne comme un tribunal mondial. Ses quinze juges, élus par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, examinent les différends et les litiges juridiques entre les États membres. Elle ne dispose toutefois pas de pouvoirs coercitifs, c’est-à-dire qu’elle n’a pas les moyens de faire appliquer les sanctions qu’elle choisit. Aussi ne peut-elle rendre que des avis consultatifs.

Les résolutions

Selon la charte des Nations unies, l’Organisation émet des recommandations et vote des résolutions. Celles-ci peuvent, notamment en cas de crise grave, déboucher sur des sanctions économiques ou un recours à la force. Les résolutions sont en général obligatoires, alors que les recommandations ne sont que de simples avis. Les résolutions sont adoptées par l’Assemblée générale lors des sessions. Elles doivent être votées par une majorité de pays membres. Le Conseil de sécurité est également habilité à prendre des résolutions : il suffit que neuf des quinze membres qui composent le Conseil se prononcent en faveur de la résolution pour que celle-ci soit adoptée. En revanche, si l’un des cinq membres permanents fait jouer son droit de veto, la résolution est rejetée.

Lors de la guerre du Golfe, le Conseil de sécurité a adopté une avalanche de résolutions : pas moins de douze en l’espace de quatre mois - de septembre 1990 à janvier 1991. Elles allaient d’une première condamnation de l’Irak - qui avait envahi le Koweït - à plusieurs résolutions qui exigeaient le retrait immédiat des troupes, puis à la mise en place d’un embargo sur le commerce. Enfin, la résolution 678 concernait l’ultimatum lancé aux autorités irakiennes.

Cinquante ans de crise

Bien qu’elle ait été longtemps paralysée par la guerre froide, l’ONU n’en a pas moins été amenée à intervenir dans une série de crises et de conflits. La plus célèbre des opérations de

Le Conseil de sécurité en session. Dix membres sont élus par

I’Assemblée générale pour une période de deux ans, mais 5 pays sont membres permanents.

LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX

Le secrétaire général des Nations unies est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, par l’Assemblée générale qui suit la recommandation du Conseil de sécurité. Ayant une charge administrative en premier lieu, il intervient de plus en plus pour des missions diplomatiques.

1946-1952

Trygve Lie (Norvège)

1953-1961

Dag Hammarskjôld (Suède)

1961-1972

U Thant (Birmanie)

1972-1982

Kurt Waldheim (Autriche)

1982-1992

Javier Pérez de Cuellar (Pérou)

1992-1997

Boutros Boutros-Ghali

1997

Kofi Annan (Ghana)

Hulton Deutsch Collection

La dégradation de la situation humanitaire et la guerre civile en Somalie amènent le Conseil de sécurité à décider l’envoi, en mai 1993, de quelque 28 000 Casques bleus. Ces derniers quitteront la Somalie en 1994.

l’ONU reste sans nul doute l’intervention de la force internationale, sous commandement américain, en Corée (1950). Au Proche-Orient, les conflits israélo-arabes ont entraîné l’intervention de l’ONU à plusieurs reprises, que ce soit à Suez (1956) ou au Liban (1978). En Afrique, les Casques bleus ont été sollicités plus d’une fois. D’abord au Congo où, en juillet 1960, une opération d’urgence des Nations unies a été décidée pour assurer le maintien de l’intégrité territoriale et de l’indépendance du pays. Plus près de nous, l’ONU a été sollicitée en Somalie (mai 1993), puis au Rwanda (1994). Des Casques bleus étaient encore présents, fin 1995, au Liberia, au Mozambique et en Angola.

Une certaine impuissance

Si la guerre du Golfe a démontré la capacité et la rapidité d’intervention de l’ONU ; le conflit en ex-Yougoslavie a fait, au contraire, ressortir ses limites et l’inefficacité de son action. En effet, la présence de dizaines de milliers de Casques bleus n’a pas empêché les Serbes de Bosnie de pratiquer l’« épuration ethnique » (en 1992) ni de les dissuader de s’attaquer aux « zones de sécurité» (en 1995) instaurées par l’Organisa-tion. La Bosnie, comme la Somalie, ont montré que l’Organisation est parfois impuissante à empêcher l’extension des conflits. Autre critique formulée à l’encontre de l’ONU : celle-ci serait un outil au service des grandes puissances, souvent utilisé en fonction de leurs intérêts politiques et stratégiques. Ainsi a-t-on vu l’ONU décider des interventions militaires dans certains cas, et pas dans d’autres. Enfin, des résolutions, pourtant votées à l’unanimité du Conseil de sécurité, n’ont pas toujours été appliquées.

L’impuissance de l’ONU, soumise à de multiples pressions, pose le problème de sa crédibi-lité en matière de maintien de la paix. Des réformes de fond apparaissent donc nécessaires. Le secrétaire général réclame, par exemple, un renforcement de la « diplomatie préventive », ce qui passe par la création d’une véritable armée de l’ONU. Une perspective peu crédible, la plupart des États souhaitant garder les mains libres.

«

Les

Nations unies

respecter la paix, ainsi que la création d'une

cour internationale pour arbitrer les conflits.

Mais aucun de ces objectifs n'aboutira.

Peu

après, en 1907, l�s grandes puissances euro

péennes et les Etats -Unis se retrouvent à

La Haye.

C'est de nouveau un échec, personne

n'arrivant à se mettre d'accord sur les moyens

d'organiser une paix stable.

Sept ans plus tard

éclatait la Première Guerre mondiale.

L'échec de la Société des Nations

Au lendemain de ce conflit qui a fait plus de

cinq millions de victimes, les grandes puis

sances décident de développer des mécanismes

de coopération.

C'est ainsi que la Société des

Nations (SDN) voit le jour le 28 avril 1919, lors

de la conférence internationale de la paix.

Le pacte de la SDN prévoit la réduction des

armements nationaux, le règlement pacif_ique

des différends entre la trentaine d'Etats

membres.

L'heure est à l'enthousiasme: l'opi

nion publique, en Allemagne comme dans les

pays alliés, ne souhaite plus connaître !_a guerre,

et les gouvernements européens -les Etats-Unis

ne sont pas partie prenante de la SDN -se pré

occupent d'obtenir des garanties pour la sécuri

té future de leurs pays.

Ainsi, une assemblée, un

conseil et un grand nombre de comités d'ex

perts sont créés.

Mais, très vite, il apparaît que

les moyens de la SDN sont bien limités.

En effet,

elle ne compte en tout et pour tout que six cent

soixante-dix personnes.

! Lors de la a conférence

de Potsdam (juillet

1945), les Alliés

confirment leur

attachement à

la future Organisation

des Nations unies.

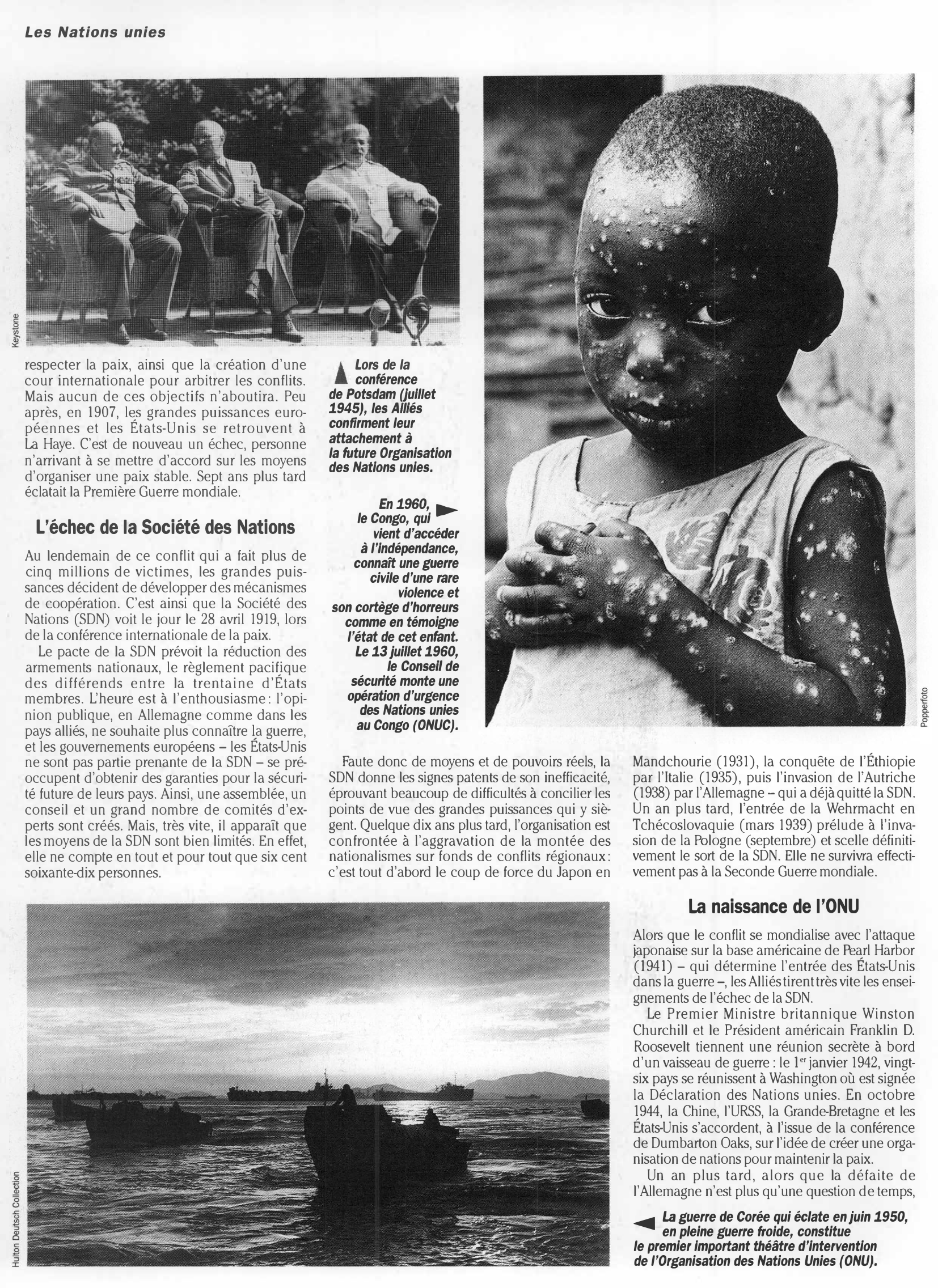

En 1960, ......

le Congo, qui

vient d'accéder

à l'indépendance,

connaît une guerre

civile d'une rare

violence et

son cortège d'horreurs

comme en témoigne

l'état de cet enfant.

Le 13 juillet 1960,

le Conseil de

sécurité monte une

opération d'urgence

des Nations unies

au Congo (ONUC).

Faute donc de moyens et de pouvoirs réels, la

SDN donne les signes patents de son inefficacité,

éprouvant beaucoup de difficultés à concilier les

points de vue des grandes puissances qui y siè

gent.

Quelque dix ans plus tard, l'organisation est

confrontée à l'aggravation de la montée des

nationalismes sur fonds de conflits régionaux:

c'est tout d'abord le coup de force du Japon en Mandchourie

(1931), la conquête de l'Éthiopie

par l'Italie (1935), puis l'invasion de l'Autriche

(1938) par l'Allemagne -qui a déjà quitté la SDN.

Un an plus tard, l'entrée de la Wehrmacht en

Tchécoslovaquie (mars 1939) prélude à t'inva

sion de la Pologne (septembre) et scelle définiti

vement le sort de la SDN.

Elle ne survivra effecti

vement pas à la Seconde Guerre mondiale.

La naissance de l'ONU

Alors que le conflit se mondialise avec l'attaque

japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor

(1941) -qui détermine l'entrée des États-Unis

dans la guerre-, les Alliés tirent très vite les ensei

gnements de l'échec de la SDN.

Le Premier Ministre britannique Winston

Churchill et le Président américain Franklin O.

Roosevelt tiennent une réunion secrète à bord

d'un vaisseau de guerre: le 1•' janvier 1942, vingt

six pays se réunissent à Washington où est signée

la Déclaration des Nations unies.

En octobre

1_944, la Chine, l'URSS, la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis s'accordent, à l'issue de la conférence

de Dumbarton Oaks, sur l'idée de créer une orga

nisation de nations pour maintenir la paix.

Un an plus tard, alors que la défaite de

l'Allemagne n'est plus qu'une question de temps,

� La guerre de Corée qui éclate en juin 1950,

en pleine guerre froide, constitue

le premier important théâtre d'intervention

de l'Organisation des Nations Unies (ONU)..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE

- Grand oral du bac : WALT DISNEY

- Grand oral du bac : GEORGE ORWELL