Fiches politiques comparées du monde arabe

Publié le 26/03/2025

Extrait du document

«

FICHES PCMA

S6 - CPES

FICHES PCMA

Les mondes arabes existent-ils ?

S6 - CPES

INTRODUCTION

Monde arabe = région scrutée car des conflits récurrents, insistant sur la différence

avec l’Occident MAIS méconnaissance des structures sociales, culturelles et politiques de la

zone utiliser la politique comparée pour analyser les phénomènes dans un contexte socio

historique en comparaison avec d’autres

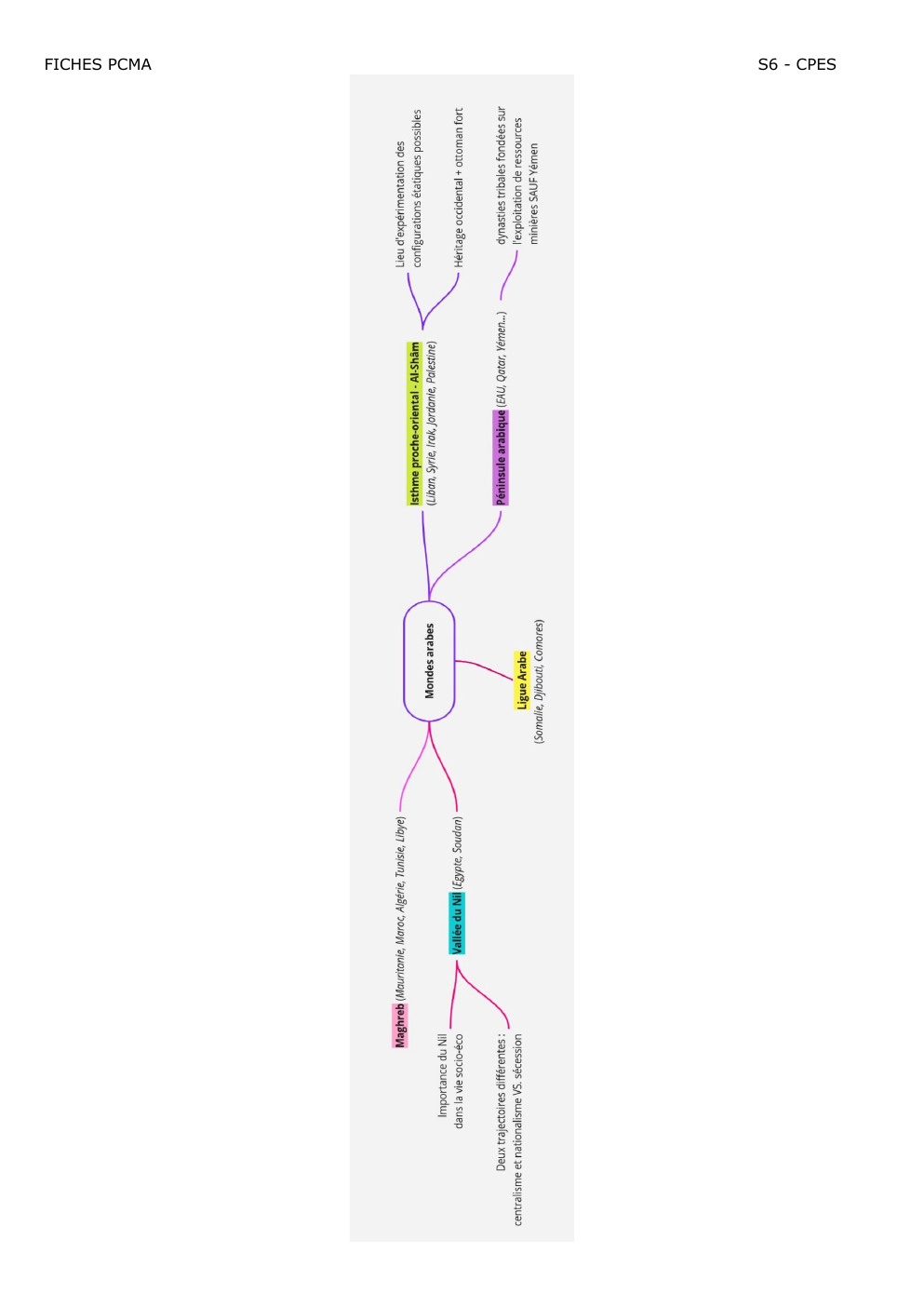

LES MONDES ARABES ENTRE UNITE ET DIVERSITE : fantasmes occidentaux + ambitions locales

Différents espaces (voir carte) MAIS des caractéristiques communes pensées par les discours

indigènes/exogènes.

Terminologie toujours définie en fonction de l’Europe

FR, UK = délimitent la région au 19 e siècle selon leurs perceptions des impératifs de la

domination.

Levant = France (des Balkans à la Jordanie, comptoirs de commerce)

Moyen Orient / Middle East / Proche-Orient = UK, USA (milieu de l’Orient car l’Inde est

le fleuron de l’empire colonial + administration US : Maroc jusqu’aux Indes UK)

Monde musulman = UK (distingue les communautés musulmanes des communautés

hindoues dans leur empire)

Monde arabe : ensemble des pays ayant l’arabe classique comme langue officielle,

administrative, culturelle et littéraire

Catégorie née des discours indigènes (identité arabe revendiquée) et exogènes (orientaliste,

mentalité arabe, idée que la région est toujours en conflit)

Arabisme : solidarité de la langue/culture, partage de réf.

culturelles par opposition aux

normes religieuses de l’Islam

Nationalisme arabe : projet politique post WW2, union des pays arabes, prend fin après

armées arabes / israéliennes en 1967 et la mort de Nasser en 1970

Orientalisme : mouvement littéraire et artistique, exotisme fantasmé (cf.

Edward Saïd

critiquant comment les représentations occidentales de l’Orient ont créé l’Orient)

Mondes arabes : Pour mettre en avant les métissages, les conflits sociaux, culturels,

politiques dans les sociétés, montrer l’hétérogénéité du terme « arabe » + diversité

linguistique

L’ECOLOGIE DES MONDES ARABES

Territoires dominés par l’Empire Ottoman depuis le 13e siècle (apogée de l’empire au 17e siècle

où le monde arabe = 2/5e de l’Empire).

Déclin au 19e siècle avec les réformes (Tanzimat) +

chute pendant WW1.

Fin avec le traité de Sèvres + Traité de Lausanne en 1923-24.

Domination coloniale de l’Algérie en 1830 = début du processus colonial qui s’achève

vers 1920.

Statut des colonies dépendant du pays, de la date de colonisation et de l’importance

stratégique du territoire (Algérie = colonie de peuplement // protectorat = finance et pol ext.

Gérée par le pays colonisateur avec une administration indigène // mandats en Libye, Syrie,

Palestine… après WW1).

Déclin des colonies et indépendances entre 1922 (Égypte) et 1975

(Comores)

Structures socio-économiques / politiques communes : formation étatique par une

dynastie étrangère DONC notion d’État fragile mais structures sociales pérennes + États

rentiers (rente militaire, commerciale, pétrolière, touristique) = ressources exogènes des États

qui les redistribuent et font fonctionner l’État sans utiliser les impôts DONC pas de demandes

démocratiques car pas de redevabilité de l’État.

Clivages socio-éco : urbanisation rapide créant des inégalités + population jeune et

chômage élevé + identités religieuses ethniques (minorités remettant en question le

discours homogénéisant)

Traits communs entre républiques/monarchies : parti unique et contrôle de l’opposition +

répression + rôle ambivalent de l’armée (politique + maintien de l’ordre)

Organisation pol commune (Ligue des États arabes, 1945) + Coupe arabe de foot, 2021 +

Grande Zone Arabe de Libre Échange (GZALE), 2009 + Printemps arabes transnationaux

DES MONDES EN REVOLUTION : histoire contestataire de longue durée

Causes communes aux révolutions : contrôle de l’opposition, système sécuritaire et

répression, domination patrimoniale, corruption, chômage des jeunes… Revendiquent la

citoyenneté politique + droits économiques et sociaux à travers la chute des régimes

+ départ des dirigeants autoritaires.

Pour qu’un mouvement se maintienne : groupes

sociaux liés + qualification politique des revendications + déjouer les contraintes

FICHES PCMA

S6 - CPES

Soulèvement de 2011 : analyse dressant des typologies des nouvelles situations

étatiques (régimes décapités, ébranlés, contestations mineures…).

LIMITES : guerre civile en

Syrie, nouvelles mobilisations au Maroc en 2017, 2015 au Liban…

Michel Camau, Frédéric Varel Montréal, Soulèvements et recompositions,

2014 : insistent sur la crise de vulnérabilité des régimes et pas sur leur

chute.

Crise de légitimation < révolutions montrant la vulnérabilité < équilibre

précaire

Comment appréhender les mondes arabes en 2025 ? Pourquoi et comment opérer la

désoccidentalisation du regard porté sur les mondes arabes ?

Nécessité d’une pluralité des voix dans la production du savoir pour ne pas raconter

l’histoire du point de vue dominant.

Positionnalité : impact des structures de pouvoir

explicites / implicites sur le processus de recherche, sur les relations entre le chercheur et les

personnes étudiées, sur le transfert de connaissance affecte les résultats de recherche DONC

réflexivité sur sa propre positionnalité

VERS UNE LECTURE PROFANE DES CONFLITS DANS LES MONDES ARABES (G.

CORM)

Matrice dominante des conflits au Moyen Orient = anthropologie religieuse.

L’EU

justifie ses conflits de colonisation par des traits anthropologiques négatifs des opprimés.

o Valorisation du christianisme européen comme supérieur

o Tradition intellectuelle de la « question d’Orient » : racisme, valorisation et

dénigrement de communautés

o Explication abandonnée après WW2 au profit de l’école aronienne (évènements =

lutte idéologique entre démocratie libérale et totalitarisme soviétique) et marxiste

(capitalisme dominant et forces anti impérialistes) modèles obsolètes après

1991.

Samuel Huntington : thèse sur le choc des civilisations (1997)

Retour du cadre anthropologique expliquant la nature des R.I et dynamique des conflits.

Après Guerre Froide = redéfinition des rapports de force et de la façon d’en rendre

compte

Georges Corm : conflits mondiaux / sociétés interprétés comme des affrontements de

valeur MAIS il faut restituer la conflictualité = analyse multi factorielles des

conflits (pol, éco, sociales) + prise en compte des structures néo-impériales (car

sinon on simplifie les conflits entre les bons/méchants)

VERS UNE LECTURE DESORIENTALISEE DE LA REALITE SOCIOHISTORIQUE ET POLITIQUE DES

MONDES ARABES (E.

SAÏD)

Edward Saïd, L’orientalisme (1978) : orientalisme = dimension de la culture politique,

intellectuelle moderne qui a plus de rapport avec « notre » monde qu’avec l’Orient.

Orient

et Occident se soutiennent et se reflètent l’une l’autre.

Analyse l’orientalisme comme un

système d’idées (cf.

Foucault).

Hégémonie culturelle par consensus perpétuant des

représentations stéréotypées de l’Orient servant les intérêts de pouvoir et de domination

culturelle de l’Occident.

o Orientaliste : personne qui effectue des recherches sur l’Orient institution de

savoir + style de pensée (ontologique VS.

épistémologique) + style de pouvoir

(comment l’Orient est pensé en Occident)

o Critiques : peut enlever au sujet étudié sa capacité d’action (minimise la capacité

des sociétés orientales à produire leurs représentations) + manque de solutions

concrètes + généralise les expériences coloniales oubliant les spécificités + théorie

occidentalocentrée et focus sur rapports post coloniaux (Chandra Talpade

Mohanty montre que les études postcoloniales minimisent les expériences

coloniales des minorités de genre + Vivek Chibber : néglige le rôle du capitalisme

dans relations coloniales) + relativisme culturel défendant sans discernement des

pratiques locales

FONDEMENTS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE SOCIOLOGIQUE ET HISTORIQUE COMPAREE DES

REGIMES POLITIQUES DES MONDES ARABES

Politique comparée / histoire à parts égales :

FICHES PCMA

o

S6 - CPES

comparatisme cherchant à rapprocher des cultures en établissant des similarités

MAIS risque de gommer les différences.

Comparatisme et orientalisme déclinent en

même temps fin 1990s.

Banaliser différences = nier spécificités culturelles +

perpétuer exclusions + enfermer dans des catégories.

o Histoire

connectée :

faire

émerger

modes

d’interaction

entre

local/régional/supranational.

Frederick Cooper critique la mondialisation « le

concept de mondialisation sert-il à quelque chose », 2001 : vocabulaire impliquant

le seul cadre planétaire causant des problèmes

o Histoire à parts égales (Romain Bertrand, 2011) : il écrit à un moment où on

parle d’échelle mondiale, mais pour réécrire la même histoire du monde

(EU/expansion) diversifier les sources pour rendre justice à la symétrisation des

actes

Centralité de la sociologie : analyses emics (issues de = moins scientifiques,

subjectives) VS.

etics (extérieures à = approche objective de l’étude des cultures) =

manque de respect de la spécificité des expériences + néglige la réflexivité.

Marginaliser

emics = ethnocentrisme.

Importance de l’empirisme + maîtriser les langues du

terrain de recherche pour produire ses propres données

Printemps arabes : révoltes ou révolutions ?

Compréhension partielle des révolutions à cause de la méconnaissance sur les mondes arabes.

2011 = attraction pour les effets et résultats au détriment des processus révolutionnaires.

DES SITUATIONS HISTORIQUES EXCEPTIONNELLES : LA SCISSION DES LEGITIMITES ENTRE

GOUVERNANTS ET GOUVERNES

Révolution : catégorie de la pratique (utilisée par les acteurs) et scientifique (Charles

Tilly : distinction entre intentions, situations et dénouements révolutionnaires.

Les

situations évoluent souvent indépendamment des conditions qui les ont fait naître et

les dénouements ne suffisent pas à expliquer les causes initiales des révolutions)

o Situation d’ouverture radicale des possibles, de renversement de l’histoire et

d’inclusion politique sans précédent.

Moment où la parole politique est

collectivement arrachée par des groupes minorisés, de façon quasiment

simultanée mais non coordonnée.

o Histoire globale des révolutions montrant leur dimension transnationale : sociologie

de la diffusion des modes d’action, des répertoires discursifs, des....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Régimes politiques du Liban et du Monde Arabe

- Institut du monde arabe [IMA] - architecture.

- Pont insulaire morcelé, jeté entre les deux Amériques, de la Floride au Venezuela, le monde caraïbe et ses annexes guyanaises montrent une mosaïque extraordinairement variée de souverainetés politiques et de langues.

- LE MONDE ARABE.

- arabe, musique - musique du monde.