Y a t-il une logique de la découverte scientifique ?

Publié le 06/01/2006

Extrait du document

Analyse. · Le sujet qui nous est présenté ici nous pose une question en relation directe avec un auteur : Karl Popper. En effet, ce philosophe est à l’origine de l’ouvrage intitulé logique de la découverte scientifique. · Aussi, nous devrons interroger tant l’ouvrage que son auteur pour déterminer, selon lui, comment se présente une telle logique. De plus, nous pourrons aussi nous pencher sur ses détracteurs, qui peuvent éventuellement lui opposer une autre réflexion. · Mais, avant de commencer, et pour mieux comprendre en quoi nous sommes en droit de nous poser cette question, nous devrions définir le terme de science. o La science se définit comme étant une connaissance exacte et approfondie. Les sciences sont généralement ce que l’on sait pour l’avoir appris. Une connaissance scientifique se veut universelle et vérifiable, exprimée par des lois. · Nous le voyons, la science se pose comme étant ferme et définitive. Fondée sur une loi, elle est à prendre comme la connaissance la plus sure que l’on puisse avoir. · Or, nous allons le voir, l’ouvrage intitulé logique de la découverte scientifique de Popper, remet en cause, en permanence les découvertes scientifiques. Pour autant, leur remis en question ne leur ôte pas le statut de science, pour la durée durant laquelle elles sont validées par l’expérience. · Nous comprenons la difficulté posée par Popper : mettre en évidence le fait que l’expérience puisse, à terme, remettre en cause une découverte scientifique, alors qu’il s’agit normalement d’une chose ferme et assurée. · Mais l’ouvrage dont nous parlons ici est au centre d’une des grandes polémiques autour de l’épistémologie du XXème siècle. Car Popper à eu à débattre, directement ou non de ses principes avec d’autre sauteurs, tels Carnap, Kuhn, Feyerabend. · La question posée ici méritera donc que l’on comprenne d’une part la signification pour Popper d’une logique de la découverte scientifique et, d’autre part, les oppositions qu’une telle logique a pu rencontrer. Problématisation. La logique de la découverte scientifique est le titre d’un ouvrage de Karl Popper, philosophe américain du siècle dernier. Cet ouvrage met en avant le processus de la découverte dans le domaine des sciences. Mais il fut aussi à l’origine d’un vif débat. Aussi, allons-nous nous demander ce qu’est la logique de la découverte scientifique ? En ce sens, nous rechercherons en quoi il est utile d’en avoir une ? Ensuite, nous chercherons à la définir. Enfin, nous interrogerons les détracteurs de cette idée.

«

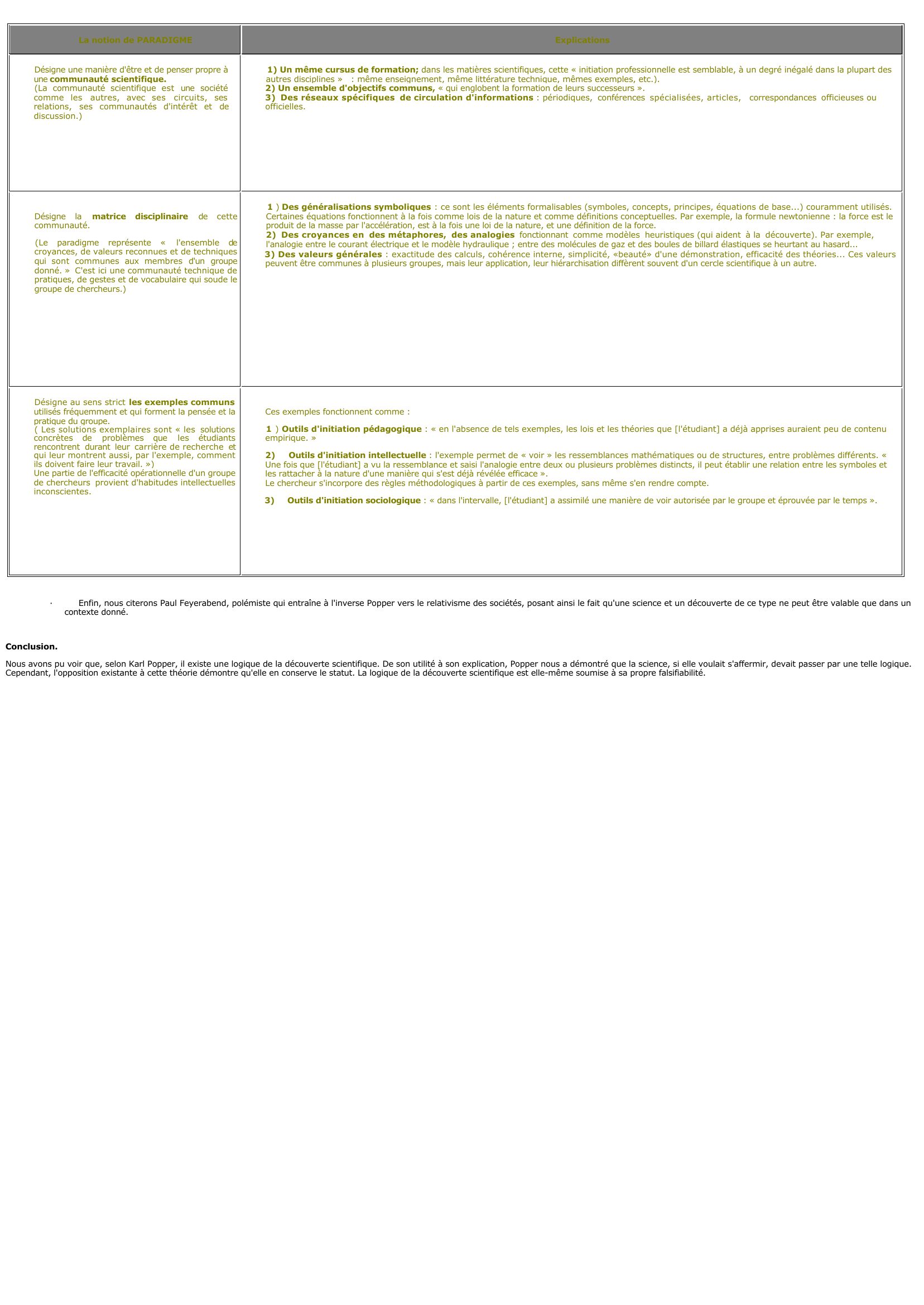

La notion de PARADIGME Explications Désigne une manière d'être et de penser propre àune communauté scientifique.(La communauté scientifique est une sociétécomme les autres, avec ses circuits, sesrelations, ses communautés d'intérêt et dediscussion.)

1) Un même cursus de formation; dans les matières scientifiques, cette « initiation professionnelle est semblable, à un degré inégalé dans la plupart des autres disciplines » : même enseignement, même littérature technique, mêmes exemples, etc.).2) Un ensemble d'objectifs communs, « qui englobent la formation de leurs successeurs ». 3) Des réseaux spécifiques de circulation d'informations : périodiques, conférences spécialisées, articles, correspondances officieuses ou officielles.

Désigne la matrice disciplinaire de cette communauté.(Le paradigme représente « l'ensemble decroyances, de valeurs reconnues et de techniquesqui sont communes aux membres d'un groupedonné.

» C'est ici une communauté technique depratiques, de gestes et de vocabulaire qui soude legroupe de chercheurs.)

1 ) Des généralisations symboliques : ce sont les éléments formalisables (symboles, concepts, principes, équations de base...) couramment utilisés. Certaines équations fonctionnent à la fois comme lois de la nature et comme définitions conceptuelles.

Par exemple, la formule newtonienne : la force est leproduit de la masse par l'accélération, est à la fois une loi de la nature, et une définition de la force.2) Des croyances en des métaphores, des analogies fonctionnant comme modèles heuristiques (qui aident à la découverte).

Par exemple, l'analogie entre le courant électrique et le modèle hydraulique ; entre des molécules de gaz et des boules de billard élastiques se heurtant au hasard...3) Des valeurs générales : exactitude des calculs, cohérence interne, simplicité, «beauté» d'une démonstration, efficacité des théories...

Ces valeurs peuvent être communes à plusieurs groupes, mais leur application, leur hiérarchisation diffèrent souvent d'un cercle scientifique à un autre.

Désigne au sens strict les exemples communs utilisés fréquemment et qui forment la pensée et lapratique du groupe.( Les solutions exemplaires sont « les solutionsconcrètes de problèmes que les étudiantsrencontrent durant leur carrière de recherche etqui leur montrent aussi, par l'exemple, commentils doivent faire leur travail.

»)Une partie de l'efficacité opérationnelle d'un groupede chercheurs provient d'habitudes intellectuellesinconscientes.

Ces exemples fonctionnent comme :1 ) Outils d'initiation pédagogique : « en l'absence de tels exemples, les lois et les théories que [l'étudiant] a déjà apprises auraient peu de contenu empirique.

»2) Outils d'initiation intellectuelle : l'exemple permet de « voir » les ressemblances mathématiques ou de structures, entre problèmes différents.

« Une fois que [l'étudiant] a vu la ressemblance et saisi l'analogie entre deux ou plusieurs problèmes distincts, il peut établir une relation entre les symboles etles rattacher à la nature d'une manière qui s'est déjà révélée efficace ».Le chercheur s'incorpore des règles méthodologiques à partir de ces exemples, sans même s'en rendre compte.3) Outils d'initiation sociologique : « dans l'intervalle, [l'étudiant] a assimilé une manière de voir autorisée par le groupe et éprouvée par le temps ».

· Enfin, nous citerons Paul Feyerabend, polémiste qui entraîne à l'inverse Popper vers le relativisme des sociétés, posant ainsi le fait qu'une science et un découverte de ce type ne peut être valable que dans uncontexte donné. Conclusion.Nous avons pu voir que, selon Karl Popper, il existe une logique de la découverte scientifique.

De son utilité à son explication, Popper nous a démontré que la science, si elle voulait s'affermir, devait passer par une telle logique.Cependant, l'opposition existante à cette théorie démontre qu'elle en conserve le statut.

La logique de la découverte scientifique est elle-même soumise à sa propre falsifiabilité..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- LOGIQUE DE LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE (LA), Karl Raimund Popper - résumé de l'oeuvre

- C'est lui (le théoricien) qui montre la voie à l'expérimentateur ... la théorie commande le travail expérimental de sa conception au dernier maniement en laboratoire. Popper, La logique de la découverte scientifique, Payot, p.107. Commentez cette citation.

- La théorie commande le travail expérimental de sa conception aux derniers maniements en laboratoire. > Karl Popper, La logique de la découverte scientifique. Commentez cette citation.

- SYSTÈME DE LOGIQUE DÉDUC-TIVE ET INDUCTIVE, exposé des principes de la preuve et des méthodes de recherche scientifique

- Une loi scientifique constitue-t-elle une découverte ou une invention ?