Le visible et l'invisible, Gallimard, 1964, pp. 168-169. Merleau-Ponty. Commentaire

Publié le 22/03/2015

Extrait du document

On se tromperait autant à définir la philosophie comme recherche des essences et comme fusion avec les choses, et les deux erreurs ne sont pas si différentes. Qu'on s'oriente sur des essences d'autant plus pures que celui qui les voit n'a pas de part au monde, qu'on regarde donc du fond du néant, ou qu'on cherche à se confondre avec les choses existantes, au point même et à l'instant même où elles sont, cette distance infinie, cette proximité absolue expriment de deux façons, survol ou fusion, le même rapport à la chose même. Ce sont là deux positivismes. Soit qu'on s'installe au niveau des énoncés, qui sont l'ordre propre des essences, ou dans le silence des choses, soit qu'on se fie absolument à la parole, ou qu'au contraire on s'en défie absolument, — l'ignorance du problème de la parole est ici celle de toute médiation. La philosophie est rabattue sur le plan unique de l'idéalité ou sur celui de l'existence. Des deux côtés, on veut que quelque chose, — adéquation interne de l'idée ou identité à soi de la chose —, vienne obturer le regard et l'on exclut ou l'on subordonne la pensée des lointains, la pensée d'horizon. Que tout être se présente dans une distance qui n'est pas un empêchement pour le savoir, qui en est au contraire la garantie, c'est ce qu'on n'examine pas. Que justement la présence du monde soit présence de sa chair à ma chair, que j',< en sois « et que je ne sois pas lui, c'est ce qui, aussitôt dit, est oublié : la métaphysique reste coïncidence. Qu'il y ait cette épaisseur de chair entre nous et le

noyau dur « de l'Être, c'est ce qui n'intervient pas dans la définition ; cette épaisseur est mise à mon compte, c'est le manchon de non-être que la subjectivité transporte toujours autour de soi.

Le visible et l'invisible, Gallimard, 1964, pp. 168-169.

«

Textes commentés 47

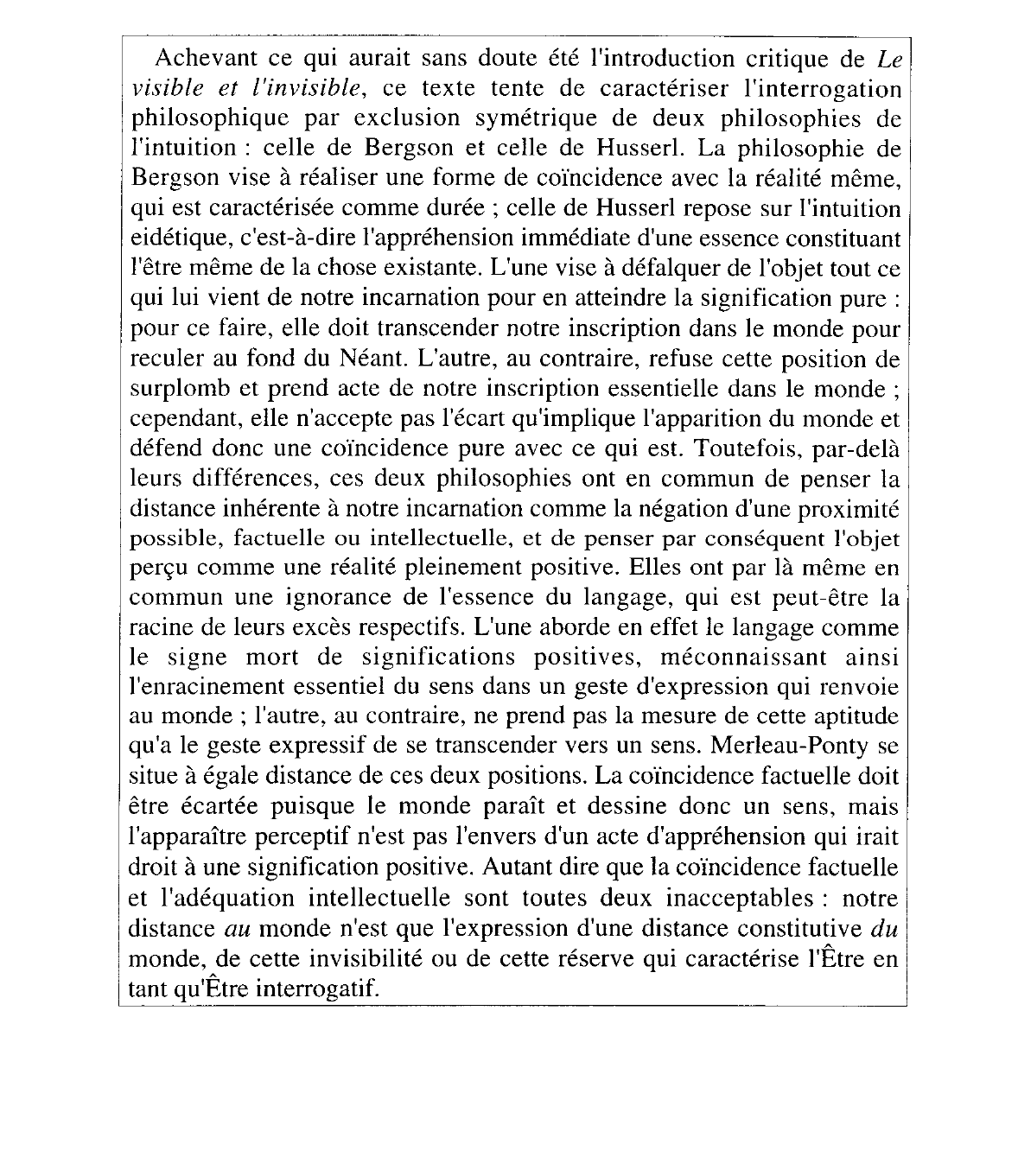

Achevant ce qui aurait sans doute été l'introduction critique de Le

visible et l'invisible, ce texte tente de caractériser l'interrogation

philosophique

par exclusion symétrique de deux philosophies de

l'intuition : celle de Bergson et celle de Husserl.

La philosophie de

Bergson vise à réaliser une forme de coïncidence avec la réalité même,

qui est caractérisée comme durée ; celle de Husserl repose sur l'intuition

eidétique, c'est-à-dire l'appréhension immédiate d'une essence constituant

l'être même de la chose existante.

L'une vise à défalquer de l'objet tout ce

qui lui vient de notre incarnation pour en atteindre la signification pure :

pour ce faire, elle doit transcender notre inscription dans le monde pour

reculer au fond du Néant.

L'autre, au contraire, refuse cette position de

surplomb et prend acte de notre inscription essentielle dans le monde ;

cependant, elle n'accepte pas l'écart qu'implique l'apparition du monde et

défend donc une coïncidence pure avec ce qui est.

Toutefois, par-delà

leurs différences, ces deux philosophies ont en commun de penser la

distance inhérente à notre incarnation comme la négation d'une proximité

possible, factuelle ou intellectuelle, et de penser par conséquent l'objet

perçu comme une réalité pleinement positive.

Elles ont par là même en

commun une ignorance de l'essence du langage, qui est peut-être la

racine de leurs excès respectifs.

L'une aborde en effet le langage comme

le signe mort de significations positives, méconnaissant ainsi

l'enracinement essentiel du sens dans un geste d'expression qui renvoie

au monde ; l'autre, au contraire, ne prend pas la mesure de cette aptitude

qu'a

le geste expressif de se transcender vers un sens.

Merleau-Ponty se

situe à égale distance de ces deux positions.

La coïncidence factuelle doit

être écartée puisque le monde paraît et dessine donc un sens, mais

!'apparaître perceptif n'est pas l'envers d'un acte d'appréhension qui irait

droit à une signification positive.

Autant dire que la coïncidence factuelle

et l'adéquation intellectuelle sont toutes deux inacceptables : notre

distance

au monde n'est que l'expression d'une distance constitutive du

monde, de cette invisibilité ou de cette réserve qui caractérise l'Être en

tant qu'Être interrogatif..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Le visible et l'invisible, © Gallimard, 1964, pp. 196-197. Merleau-Ponty. Commentaire

- Le visible et l'invisible, @ Gallimard, 1964, p. 271. Merleau-Ponty. Commentaire

- VISIBLE ET L’INVISIBLE (LE), 1964. Maurice Merleau-Ponty

- "Il faut comprendre la perception comme cette pensée interrogative qui laisse être le monde perçu plutôt qu'elle ne le pose, devant qui les choses se font et se défont dans une sorte de glissement, en deçà du oui et du non." Merleau-Ponty, Le Visible et l'invisible, 1964. Commentez cette citation.

- Comme la nervure porte la feuille du dedans, du fond de sa chair, les idées sont la texture de l'expérience ... [ Le Visible et l'Invisible (1964) ] Merleau-Ponty, Maurice. Commentez cette citation.