Lecture linéaire de "l'Albatros" de Baudelaire

Publié le 23/04/2023

Extrait du document

«

séance n° 5

: Effectuer la lecture linéaire1 du poème « L’Albatros » de Charles Baudelaire

1.

Genèse du poème

Ce poème paraît en 1859.

Sa genèse remonterait à 1841, lors du voyage en mer vers l’île Bourbon

(actuelle Réunion) qu'effectue Baudelaire, alors âgé de 20 ans.

Baudelaire n'a pas choisi de faire ce voyage :

c’est son beau-père, le général Aupick, qui l’y a contraint en espérant ainsi le corriger de son inconduite : il

dilapidait son héritage paternel.

S'il déteste l’expérience, Baudelaire est néanmoins profondément marqué par ce voyage, qui éveille

chez lui le goût d’un exotisme qui imprègne toute son œuvre.

Au-delà de cela, le poème semble garder de ce

périple inachevé - Baudelaire n’ira pas jusqu’aux Indes, aboutissement prévu - un certain regard sur l’homme

inspiré en partie de ses rapports à l’équipage auquel il ne parvient pas à s’intégrer.

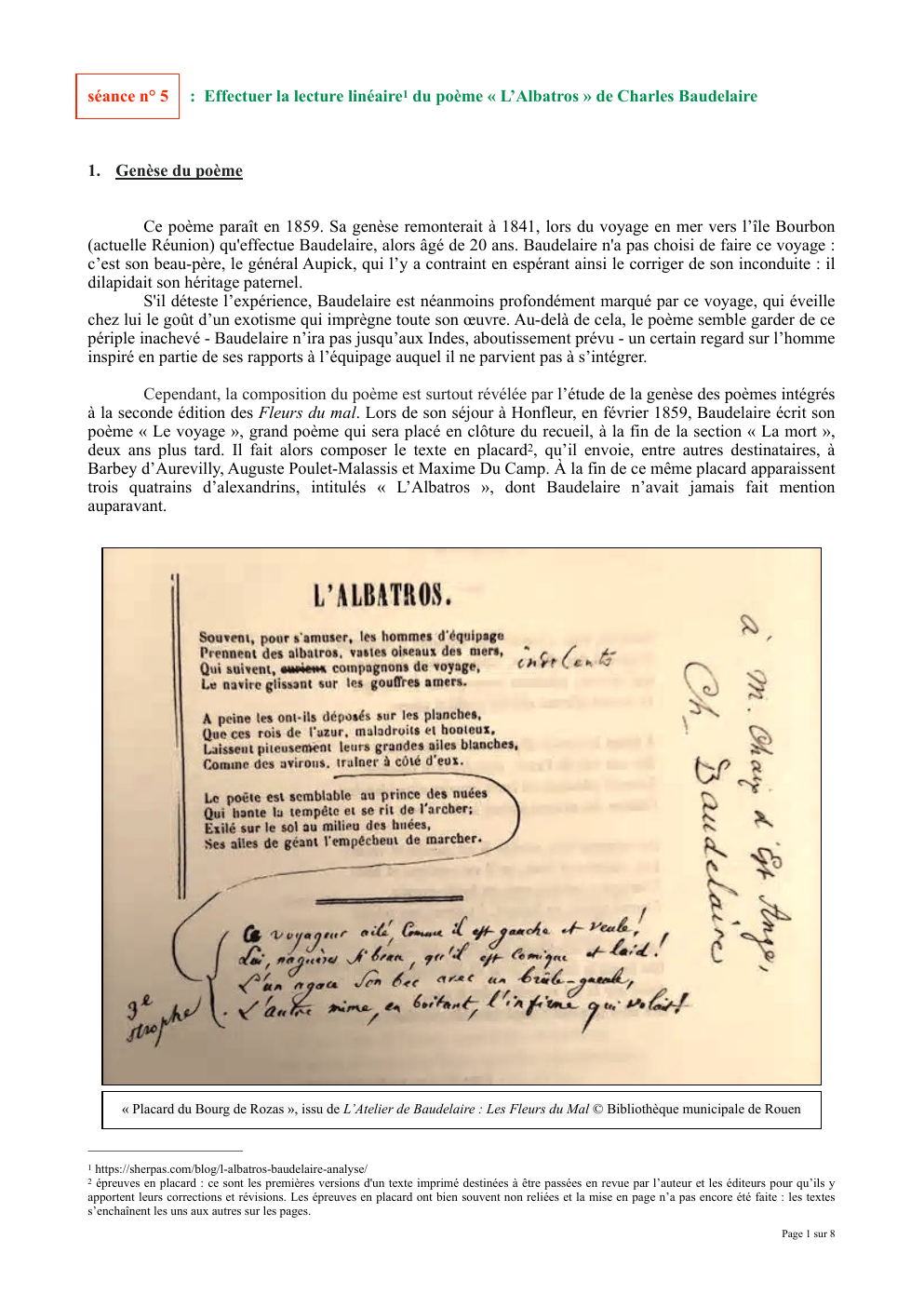

Cependant, la composition du poème est surtout révélée par l’étude de la genèse des poèmes intégrés

à la seconde édition des Fleurs du mal.

Lors de son séjour à Honfleur, en février 1859, Baudelaire écrit son

poème « Le voyage », grand poème qui sera placé en clôture du recueil, à la fin de la section « La mort »,

deux ans plus tard.

Il fait alors composer le texte en placard2, qu’il envoie, entre autres destinataires, à

Barbey d’Aurevilly, Auguste Poulet-Malassis et Maxime Du Camp.

À la fin de ce même placard apparaissent

trois quatrains d’alexandrins, intitulés « L’Albatros », dont Baudelaire n’avait jamais fait mention

auparavant.

« Placard du Bourg de Rozas », issu de L’Atelier de Baudelaire : Les Fleurs du Mal © Bibliothèque municipale de Rouen

https://sherpas.com/blog/l-albatros-baudelaire-analyse/

épreuves en placard : ce sont les premières versions d'un texte imprimé destinées à être passées en revue par l’auteur et les éditeurs pour qu’ils y

apportent leurs corrections et révisions.

Les épreuves en placard ont bien souvent non reliées et la mise en page n’a pas encore été faite : les textes

s’enchaînent les uns aux autres sur les pages.

1

2

Page 1 sur 8

« Placard de Rouen », issu de L’Atelier de Baudelaire : Les Fleurs du Mal © Bibliothèque municipale de Rouen

Page 2 sur 8

Ce court poème, comme le rapportera plus tard Ernest Prarond, aurait été « suggéré » à Baudelaire

« par un accident de sa traversée » vers l’Inde, en 1841, interrompue aux Mascareignes3.

La facture et les

thèmes conventionnels de la composition, ainsi que ses échos hugoliens, semblent corroborer ce souvenir.

Charles Asselineau, destinataire de l’un des placards où se trouve « L’Albatros », réagit aussitôt à

l’envoi de Baudelaire : « La pièce de L’Albatros est un diamant ! – Seulement je voudrais une strophe entre

la 2e et la dernière pour insister sur la gaucherie, du moins sur la gêne de l’albatros, pour faire tableau de

son embarras.

Et il me semble que la dernière strophe en rejaillirait plus puissante comme effet .

»4

Sensible aux observations de l’ami, Baudelaire ajoute alors une strophe au poème, qui apparaît,

manuscrite, dans deux placards, dits « placard de Rouen » (ayant appartenu à Flaubert) et « placard Du

Bourg de Bozas » (où « curieux » est remplacé par « indolents »).

Construit par oppositions, rendu dramatique par l’emploi des exclamations, et contenant même un

mot populaire (« brûle-gueule »), ce quatrain complète le poème.

Son élaboration est ainsi un bel exemple de

genèse collaborative : le poète, pourtant si jaloux des moindres détails de son texte, n’hésite pas à le modifier

en suivant les conseils d’Asselineau.

Publié d’abord dans la Revue française, le 10 avril 1859, « L’Albatros » sera intégré à la seconde

édition des Fleurs du mal, où il prendra place après « Bénédiction », en ouverture du recueil.

Dans sa version

finale, Baudelaire corrigera encore « poëte » en « Poëte » : universel, ce « diamant », selon le mot utilisé

également par Flaubert5, n’aura donc eu plus qu’à luire pour la postérité.

2.

Vers l’analyse du poème

Le poème de « L’Albatros » fait partie de la première section « Spleen et Idéal » des Fleurs du mal,

dans la seconde édition élaborée par Baudelaire lui-même en 1861.

« L’Albatros »

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

5

10

15

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Lettre d’Ernest Prarond à Eugène Crépet (octobre 1886) ; La jeunesse de Baudelaire vue par ses amis, lettres à Eugène Crépet, textes retrouvés par

Éric Dayre et publiés par Claude Pichois, Nashville, W.

T.

Bandy Center for Baudelaire Studies.

Vanderbilt University, 1991, p.

77.

4 Lettre de Charles Asselineau à Baudelaire (25 ou 26 février 1859) ; Lettres à Charles Baudelaire, publiées par Claude Pichois avec la collaboration

de Vincenette Pichois, Neuchâtel, À La Baconnière, coll.

Langages.

Études baudelairiennes, 1973, p.

18-19.

5 Lettre de Flaubert à Baudelaire, (février 1859) ; Lettres à Charles Baudelaire, publiées par Claude Pichois avec la collaboration de Vincenette

Pichois, Neuchâtel, À La Baconnière, coll.

Langages.

Études baudelairiennes, 1973., p.

154.

3

Page 3 sur 8

‣

Quelques caractéristiques formelles du poème

•

•

•

•

•

‣

Le vers utilisé : l’alexandrin

Pas de forme fixe : 4 quatrains

Rimes alternées (ou croisées) : abab / cdcd / efef / ghgh

Alternance rime féminine et rime masculine

Enjambements fréquents : le contenu sémantique déborde

sur le vers suivant.

Comparatif : envergures de quelques oiseaux6

Albatros

Condor

Pélican

Aigle doré

Balbuzard

Pigeon

0,61 m

6

Pygargue

à tête blanche

2,50 m

Albatros

3,40 m

sources documentaires : © K.

Wothe-MaxPPP et National Geographic/AFP.

Page 4 sur 8

‣

Pour une introduction : présentation du poème et choix d’un parcours de lecture

Bien que de composition ancienne - après le voyage de Baudelaire à l’île Bourbon en 1841 -,

« L’Albatros » n’appartient pas à la première édition des Fleurs du mal en 1857, où sa place est occupée par

le poème « Le Soleil », transféré en 1861 dans la seconde section, « Tableaux parisiens ».

« Le Soleil »

développe le thème, esquissé dans le premier poème de la section « Spleen et Idéal », « Bénédiction », de

l’indépendance de la poésie à l’égard de la réalité, et de la lumière qui émane de la poésie seule.

« L’Albatros », formé de quatre quatrains d’alexandrins aux rimes alternées, s’attache à un autre aspect de

« Bénédiction », légitimant qu’il le suive à son tour dans le recueil : le rejet du poète par les hommes comme

un mal nécessaire à sa création.

‣

Plan de la lecture linéaire répondant au parcours de lecture proposé

Ainsi, le poème peut être découpé en 2 mouvements : un premier mouvement qui regroupe les 2

premiers quatrains, où est évoquée la chute de la figure de l’albatros-poète dans le monde des marins ; un

second mouvement qui correspond au 2 derniers quatrains, où se précise davantage la figure du poète dont

l’art - l’or - relève paradoxalement de la nécessité de sa marginalisation - la boue.

‣

Analyse strophe par strophe

➡ Mouvement 1 : Un Idéal miné par le spleen : la chute de la figure du poète

✦ Analyse linéaire de la première strophe

• v.1 : « Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage »

- Le poème s’ouvre sur l’adverbe temporel « souvent » qui permet de créer d’emblée un cadre de vie

régi par l’habitude, la récidive.

- Ce que confirme ensuite l’action évoquée par l’infinitif « s’amuser » puisque le mode suggère une

atemporalité, une certaine universalité… liée ici à une forme d’idéal : le divertissement, la

déresponsabilisation, la gratuité de l’action…

- L’impression d’universalité de l’évocation est décuplée par l’emploi des généralisations au sein de

la périphrase des marins qui termine l’alexandrin : « Les hommes d’équipage ».

En effet, cette

figure de style met l’accent sur un pluriel indivisible : l’article « les » qui trouve immédiatement un

écho dans le substantif singulier « équipage » dont le sens renvoie à l’idée de communauté.

Il ne

s’agit pas d’individus, mais d’une masse qui forme un tout : la seule présence humaine sur la mer,

une image de ce qu’est l’humanité.

• v.2 : « Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, »

- L’enjambement créé par le groupe verbal « Prennent des albatros » intensifie l’action et donne à en

saisir la....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- LL3 Lecture linéaire Allégorie Charles Baudelaire

- l'albatros de Charles Baudelaire - analyse linéaire

- Lecture linéaire la mort des amants baudelaire

- Lecture linéaire Baudelaire: le soleil

- lecture analytique l'albatros baudelaire