FRANÇOIS VILLON

Publié le 05/02/2019

Extrait du document

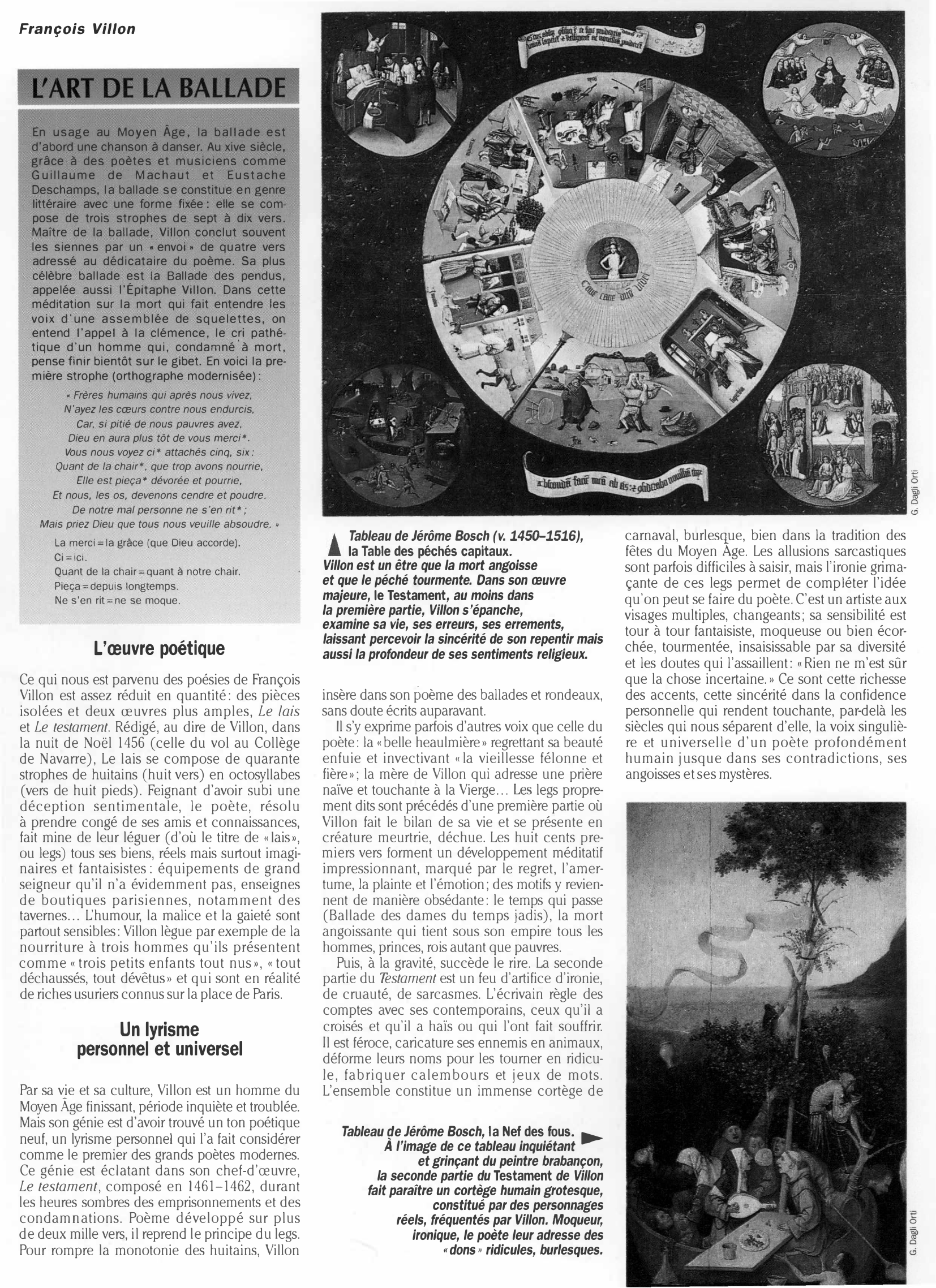

Tableau de Jérôme Bosch (v. 1450-1516), la Table des péchés capitaux.

Villon est un être que la mort angoisse et que le péché tourmente. Dans son œuvre majeure, le Testament, au moins dans la première partie, Villon s’épanche, examine sa vie, ses erreurs, ses errements, laissant percevoir la sincérité de son repentir mais aussi la profondeur de ses sentiments religieux.

insère dans son poème des ballades et rondeaux, sans doute écrits auparavant.

Il s’y exprime parfois d’autres voix que celle du poète: la «belle heaulmière» regrettant sa beauté enfuie et invectivant «la vieillesse félonne et fière»; la mère de Villon qui adresse une prière naïve et touchante à la Vierge... Les legs proprement dits sont précédés d’une première partie où Villon fait le bilan de sa vie et se présente en créature meurtrie, déchue. Les huit cents premiers vers forment un développement méditatif impressionnant, marqué par le regret, l’amertume, la plainte et l’émotion ; des motifs y reviennent de manière obsédante: le temps qui passe (Ballade des dames du temps jadis), la mort angoissante qui tient sous son empire tous les hommes, princes, rois autant que pauvres.

Puis, à la gravité, succède le rire. La seconde partie du Testament est un feu d’artifice d’ironie, de cruauté, de sarcasmes. L’écrivain règle des comptes avec ses contemporains, ceux qu’il a croisés et qu’il a haïs ou qui l’ont fait souffrir. Il est féroce, caricature ses ennemis en animaux, déforme leurs noms pour les tourner en ridicule, fabriquer calembours et jeux de mots. L’ensemble constitue un immense cortège de

Tableau de Jérôme Bosch, la Nef des fous.

À l’image de ce tableau inquiétant et grinçant du peintre brabançon, la seconde partie du Testament de Villon fait paraître un cortège humain grotesque, constitué par des personnages réels, fréquentés par Villon. Moqueur, ironique, le poète leur adresse des «dons» ridicules, burlesques.

G. Dagli Orti q Dagli Orti

carnaval, burlesque, bien dans la tradition des fêtes du Moyen Âge. Les allusions sarcastiques sont parfois difficiles à saisir, mais l’ironie grimaçante de ces legs permet de compléter l’idée qu’on peut se faire du poète. C’est un artiste aux visages multiples, changeants; sa sensibilité est tour à tour fantaisiste, moqueuse ou bien écorchée, tourmentée, insaisissable par sa diversité et les doutes qui l’assaillent: «Rien ne m’est sûr que la chose incertaine. » Ce sont cette richesse des accents, cette sincérité dans la confidence personnelle qui rendent touchante, par-delà les siècles qui nous séparent d’elle, la voix singulière et universelle d’un poète profondément humain jusque dans ses contradictions, ses angoisses et ses mystères.

L'ART DE LA BALLADE

En usage au Moyen Âge, la ballade est d'abord une chanson à danser. Au xive siècle, grâce à des poètes et musiciens comme Guillaume de Machaut et Eustache Deschamps, la ballade se constitue en genre littéraire avec une forme fixée : elle se compose de trois strophes de sept à dix vers. Maître de la ballade, Villon conclut souvent les siennes par un «envoi» de quatre vers adressé au dédicataire du poème. Sa plus célèbre ballade est la Ballade des pendus, appelée aussi l’Épitaphe Villon. Dans cette méditation sur la mort qui fait entendre les voix d’une assemblée de squelettes, on entend l’appel à la clémence, le cri pathétique d’un homme qui, condamné à mort, pense finir bientôt sur le gibet.

«

François

Villon

En usage au Moyen Âge, la ballade est

d'abord une chanson a danser.

Au xive siècle,

grâce à des poètes et musiciens comme

Guillaume de Machaut et Eustache

Deschamps, la ballade se constitue en genre

littéraire avec une forme fixée : elle se com

pose de trois strophes de sept à dix vers.

Maitre de la ballade, Villon conclut souvent

les siennes par un • envoi • de quatre vers

adressé au dédicataire du poème.

Sa plus

célèbre ballade est la Ballade des pendus,

appelée aussi I'Ëpitaphe Villon.

Dans cette

méditation sur la mort qui fait entendre les

voix d'une assemblée de squelettes, on

entend l'appel à la clémence, le cri pathé·

tique d'un homme qui, condamné · à mort,

pense finir bientôt sur le gibet.

En voici la pre·

miêre strophe (orthographe modernisée):

• Frères humains qui après nous vivez,

N'ayez les cœurs contre nous endurcis,

Car, si pitié de nous pauvres avez,

Dieu en aura plus tôt de vous merci*.

Vous nous voyez ci* attachés cinq, six:

Quant de la chair*, que trop avons nourrie,

Elle est pieça* dévorée et pourrie,

Et nous, les os, devenons cendre et poudre.

De notre mal personne ne s'en rit*;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

•

La merci= la grâce (que Dieu accorde).

Ci=ici.

Quant de la chair= quant à notre chair.

Pieça =depuis longtemps.

Ne s'en rit=ne se moque.

L'œuvre poétique

Ce qui nous est parvenu des poésies de François

Villon est assez réduit en quantité: des pièces

isolées et deux œuvres plus amples, Le lais

et Le testament.

Rédigé, au dire de Villon, dans

la nuit de Noël 1456 (celle du vol au Collège

de Navarre), Le lais se compose de quarante

strophes de huitains (huit vers) en octosyllabes

(vers de huit pieds).

Feignant d'avoir subi une

déception sentimentale , le poète , résolu

à prendre congé de ses amis et connaissances,

fait mine de leur léguer (d'où le titre de > et qui sont en réalité

de riches usuriers connus sur la place de Paris.

Un lyrisme

personnel et universel

Par sa vie et sa culture, Villon est un homme du

Moyen Âge finissant, période inquiète et troublée.

Mais son génie est d'avoir trouvé un ton poétique

neuf, un lyrisme personnel qui l'a fait considérer

comme le premier des grands poètes modernes.

Ce génie est éclatant dans son chef-d'œuvre,

Le testament, composé en 1461-1462, durant

les heures sombres des emprisonnements et des

condamnations.

Poème développé sur plus

de deux mille vers, il reprend le principe du legs.

Pour rompre la monotonie des huitains, Villon i Tableau de Jérôme Bosch (v.

1450-1516), a la Table des péchés capitaux.

Villon est un être que la mort angoisse

et que le péché tourmente.

Dans son œuvre

majeure, le Testament, au moins dans

la première partie, Villon s'épanche,

examine sa vie, ses erreurs, ses errements,

laissant percevoir la sincérité de son repentir mais

aussi la profondeur de ses sentiments religieux.

insère dans son poème des ballades et rondeaux,

sans doute écrits auparavant.

Il s'y exprime parfois d'autres voix que celle du

poète: la «belle heaulmière >> regrettant sa beauté

enfuie et invectivant «la vieillesse félonne et

fière»; la mère de Villon qui adresse une prière

naïve et touchante à la Vierge ...

Les legs propre

ment dits sont précédés d'une première partie où

Villon fait le bilan de sa vie et se présente en

créature meurtrie, déchue.

Les huit cents pre

miers vers forment un développement méditatif

impressionnant, marqué par le regret, l'amer

tume, la plainte et l'émotion; des motifs y revien

nent de manière obsédante: le temps qui passe

(Ballade des dames du temps jadis), la mor t

angoissante qui tient sous son empire tous les

hommes, princes, rois autant que pauvres.

Puis, à la gravité, succède le rire.

La seconde

partie du Testament est un feu d'artifice d'ironie,

de cruauté, de sarcasmes.

L'écrivain règle des

comptes avec ses contemporains, ceux qu'il a

croisés et qu'il a haïs ou qui l'ont fait souffrir.

Il est féroce, caricature ses ennemis en animaux,

déforme leurs noms pour les tourner en ridicu

le, fabriquer calembours et jeux de mots.

L'ensemble constitue un immense cortège de

Tableau �e Jérôme Bosch, la Nef des fous.

...,._

A l'image de ce tableau inquiétant

et grinçant du peintre brabançon,

la seconde partie du Testament de Villon

fait paraître un cortège humain grotesque,

constitué par des personnages

réels, fréquentés par Villon.

Moqueur,

ironique, le poète leur adresse des

"dons • ridicules, burlesques.

carnaval,

burlesque, bien dans la tradition des

fêtes du Moyen Age.

Les allusions sarcastiques

sont parfois difficiles à saisir, mais l'ironie grima

çante de ces legs permet de compléter l'idée

qu'on peut se faire du poète.

C'est un artiste aux

visages multiples, changeants; sa sensibilité est

tour à tour fantaisiste, moqueuse ou bien écor

chée, tourmentée, insaisissable par sa diversité

et les doutes qui l'assaillent: «Rien ne m'est sûr

que la chose incertaine.>> Ce sont cette richesse

des accents, cette sincérité dans la confidence

personnelle qui rendent touchante, par-delà les

siècles qui nous séparent d'elle, la voix singuliè

re et universe lle d'un poète profondément

humain jusque dans ses contradictions, ses

angoisses et ses mystères..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- La Ballade des Pendus, François Villon (1431 - après 1463)

- Deuxième axe du commentaire: François Villon, la Ballade des pendus, 1461

- TESTAMENT (Le) de François Villon : Fiche de lecture

- LAIS (le), de François Villon

- Testament (le), dit le Grand Testament par François Villon