Histoire, géographie et économie: le Koweït

Publié le 01/02/2019

Extrait du document

GÉOGRAPHIE - Au sud-est du territoire irakien, le Koweït avec ses neuf îles, dont

Faylaka,est un petit État ouvert sur le golfe Arabo-Persique. Le relief est constitué d’un plateau désertique (environ 200 m),sans cours d’eau permanent. Une zone neutre de 4 600 km2 appartient conjointement au Koweït et à l’Arabie Saoudite et ses ressources pétrolières sont partagées entre les deux pays. Le climat est très chaud et sec entre avril et novembre, avec une température moyenne de 35 °C ; les hivers sont plus doux (moyenne journalière de 13°C),mais la température peut baisser jusqu a 0°C.

L’approvisionnement en eau potable vient d’une source située à Roudhataïn,au nord de l’État, et surtout des usines de dessalement d’eau de mer installées sur le littoral. La pollution aquatique et atmosphérique, due à l’exploitation du pétrole,s’est aggravée pendant la guerre du Golfe (1990), lorsque les Irakiens ont bombardé et incendié les puits de pétrole.

«

POPULATION - La croissance de la population est modérée, avec moins de 3 enfants par femme. Les Koweïtiens proprement dits

ne forment que 45 % de la population ; les autres habi-

tants sont des immigrés d’origine arabe pour la plupart, mais aussi iranienne, européenne ou issus d’autres régions d’Asie. On dénombre 85% de musulmans (dont 45% de sunnites),et 15% de chrétiens et d’hindous. La population active est composée à 80% de travailleurs immigrés, mais ce taux a baissé après la guerre du Golfe avec le départ de 400000 Palestiniens. La population est citadine à 97%, Koweït City en concentrant les trois quarts. Le taux d’analphabétisme est peu élevé par rapport au reste du monde arabe et le Koweït jouit de l'un des revenus par habi-

tant les plus élevés de la planète.

ÉCONOMIE - Les gisements de pétrole sur le territoire koweïtien et la zone neutre (10% des réserves mondiales, 4e rang mondial)

L’agriculture emploie seulement 2 % de la population active et occupe moins de 1 % du territoire: concentrée dans les oasis, elle produit des tomates, des oignons, des melons et des dattes. Le Koweït pratique aussi l’élevage d’ovins sur 8% du territoire, et la pêche à la crevette, activité traditionnelle, est en voie d’industrialisation. L’émirat reste encore très dépendant de ses importations de produits alimentaires.

Le pétrole alimente une importante industrie pétrochimique (raffinerie de Chouéiba), premier secteur d’activité devant les matériaux de construction et la transformation des produits alimentaires.

Le Koweït dispose d’un réseau routier de 4 300 km, et d’un système de télécommunications moderne.

«

MOYEN-ORIENT

KOWEÏT

représentaient avant la guerre avec l'Irak 90% des

recettes à l'exportation; 5% de ces réser ves ont été

détruites par l'incendie des 750 puits provoqué par

les Irakiens pendant la guerre du Golfe.

Le niveau de

production s'est rétabli à partir de 1993.

L'émirat est

également riche en gaz naturel.

L'agriculture emploie seulement

2% de la population active et occupe

moins de 1 % du territoire: concen

trée dans les oasis, elle produit des

tomates, des oignons, des melons et

des dattes.

Le Koweït pratique aussi

l'élevage d'ovins sur 8% du territoire,

et la pêche à la crevette, activité tradi

tionnelle, est en voie d'industrialisa

tion.

L'émirat reste encore très dépen

dant de ses importations de produits

alimentaires.

Le pétrole alimente une importante

industrie pétrochimique (raffinerie

de Choueïba), premier secteur d'acti

vité devant les matériaux de construc

tion et la transformation des produits

alimentaires.

Le Koweït dispose d'un réseau rou

tier de 4 300 km, et d'un système de

télécommunications moderne.

L'économie est essentiellement

entre les mains de l'État, qui tire parti

de sa rente pétrolière pour effectuer

des investissements financiers à

l'étranger.

Sa politique sociale géné

reuse (santé, éducation gratuite) est

remise en question depuis la guerre

du Golfe.

La population étrangère active

s'élève à un peu plus d'un million, soit 83% de

la population active; ces immigrés comblent la pénu

rie de main-d'œuvre sur certains postes de travail

considérés comme peu valorisants par les Koweïtiens

de souche.

HISTOIRE -La côte koweïtienne est peu

plée depuis l'Antiquité.

À partir du

Vil' siècle, l'une des routes du pèlerinage de

La Mecque passe par le territ oire.Au XVI' siècle, les Por

tugais construisent un fort dans la région, puis sont

expulsés en 1670 par les Beni Khalid, des Bédouins

qui fondent en 1672 la ville de Koweït.

En 1716,la tribu

des al-Utub, venue du centre de l'Arabie, s'installe

dans le pays.

Au milieu du XVIII' siècle, lorsque les

al-Utub partent pour Bahreïn, la branche cadette

al-Sabah fonde sa propre dynastie en 1756.

Koweït est

désormais entourée d'un mur d'enceinte.

Devenue

autonome, la ville s'enrichit au passage des caravanes

qui circulent entre l'Arabie et le Croissant fertile

(région du Moyen-Orient qui s'étend de la mer Morte

au golfe Arabo-Persique).

Pendant que les Beni Khalid

et les Wahhabites liés au clan des Saoud s'affrontent

au sujet de l'Arabie orientale et que les Persans et

les Ottomans se disputent la région de Bassora,Abdal

lah ibn Sabah, gouverneur de 1764 à 1815, cherche

protection auprès de la Grande-Bretagne.

Cette der

nière, qui dispose de comptoirs sur la côte et à Bassora,

profite de l'opportunité en faisant désormais transiter

par le Koweït ses marchandises en provenance des

Indes.

En 1776, lorsque la ville de Bassora est conquise

par les Perses, les Britanniques implantent un comp

toir au Koweït.

La fin du xvm• siècle est marquée par

les attaques des tribus wahhabites d'obédience saou

dienne,qui poussent l'émirat à se rapprocher davantage

de la Grande-Bretagne.

Au

XIX' siècle, le pays passe sous la tutelle de l'Em

pire ottoman, qui en fait un vilayet (province adminis

trative) de Bassora en 187 1.En janvier 1899,le Koweït

est le dernier territoire du Golfe à signer un traité avec

la Grande-Bretagne pour échapper à l'emprise otto-

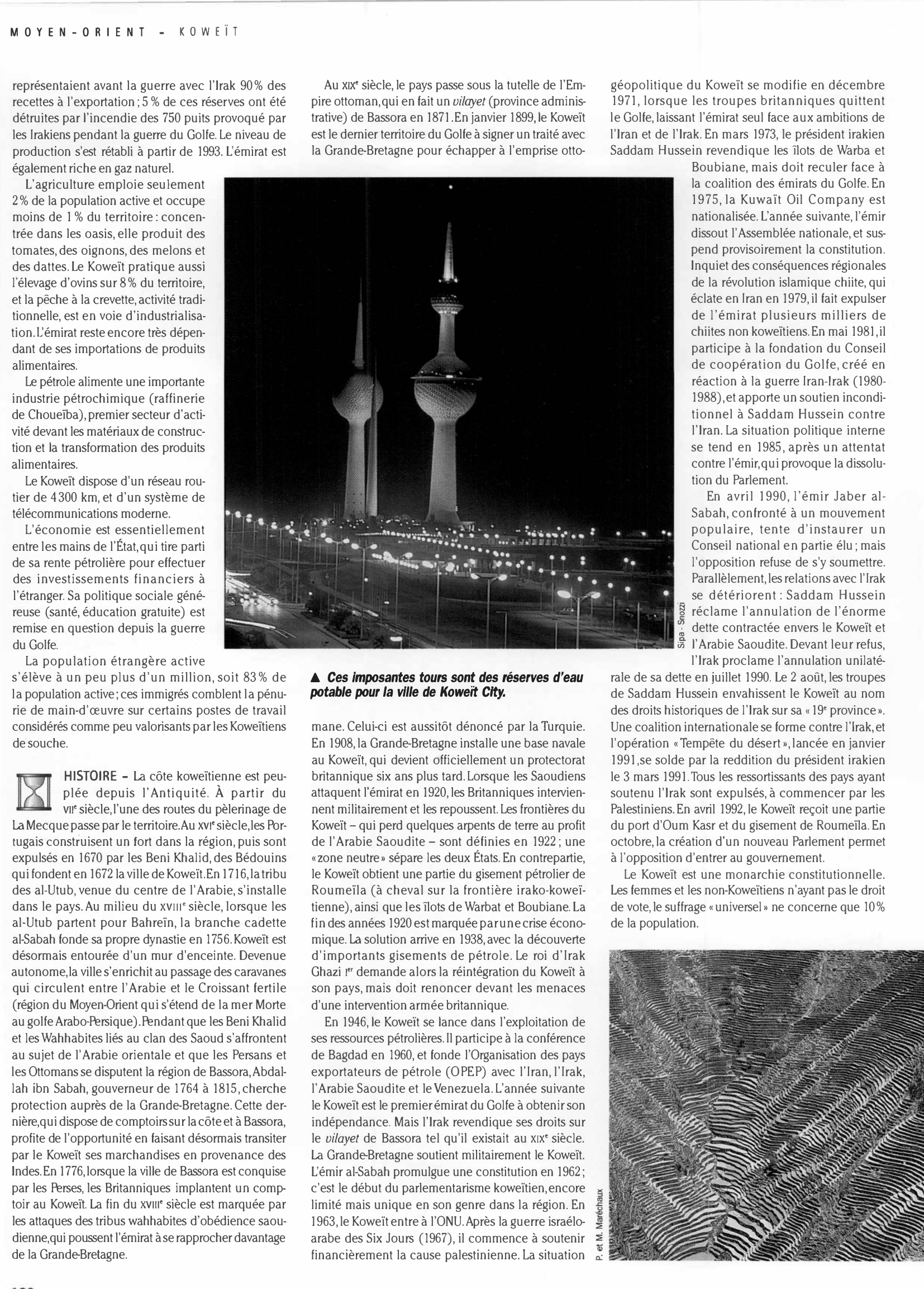

.., Ces Imposantes tours sont des réserves d'eau

potable pour la ville de Koweït City.

mane.

Celui-ci est aussitôt dénoncé par la Turquie.

En 1908, la Grande-Bretagne installe une base navale

au Koweït, qui devient officiellement un protectorat

britannique six ans plus tard.

Lorsque les Saoudiens

attaquent l'émirat en 1920, les Britanniques intervien

nent militairement et les repoussent.

Les frontières du

Koweït- qui perd quelques arpents de terre au profit

de l'Arabie Saoudite -sont définies en 1922; une

«zone neutre» sépare les deux États.

En contrepartie,

le Koweït obtient une partie du gisement pétrolier de

Roumeïla (à cheval sur la frontière irako-ko weï

tienne), ainsi que les îlots de Warbat et Boubiane.

La

fin des années 1920 est marquée par une crise écono

mique.

La solution arrive en 1938, avec la découverte

d'importants gisements de pétrole.

Le roi d'Irak

Ghazi l" demande alors la réintégration du Koweït à

son pays, mais doit renoncer devant les menaces

d'une intervention armée britannique.

En 1946, le Koweït se lance dans l'exploitation de

ses ressources pétrolières.

Il participe à la conférence

de Bagdad en 1960, et fonde l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP) avec l'Iran, l'Irak,

l'Arabie Saoudite et le Venezuela.

L'année suivante

le Koweït est le premier émirat du Golfe à obtenir son

indépendance.

Mais l'Irak revendique ses droits sur

le vilayet de Bassora tel qu'il existait au XIX' siècle.

La Grande-Bretagne soutient militairement le Koweït.

L'émir al-Sabah promulgue une constitution en 1962;

c'est le début du parlementarisme koweïtien, encore

limité mais unique en son genre dans la région.

En

1963, le Koweït entre à l'ONU.

Après la guerre israélo

arabe des Six Jours (1967), il commence à soutenir

financièrement la cause palestinienne.

La situation géopolitique

du Koweït se modifie en décembre

1971, lorsque les troupes britanniques quittent

le Golfe, laissant l'émirat seul face aux ambitions de

l'Iran et de l'Irak.

En mars 1973, le président irakien

Saddam Hussein revendique les îlots de Warba et

Boubiane, mais doit reculer face à

la coalition des émirats du Golfe.

En

1975 , la Kuwaït Oil Compan y est

nationalisée.

L'année suivante, l'émir

dissout l'Assemblée nationale, et sus

pend provisoirement la constitution.

Inquiet des conséquences régionales

de la révolution islamique chiite, qui

éclate en Iran en 1979, il fait expulser

de l'émirat plusieurs milliers de

chiites non koweïtiens.

En mai 1981,il

participe à la fondation du Conseil

de coopération du Golfe, créé en

réaction à la guerre Iran-Irak (1980-

1988),et apporte un soutien incondi

tionnel à Saddam Hussein contre

l'Iran.

La situation politique interne

se tend en 1985, après un attentat

contre l'émir, qui provoque la dissolu

tion du Parlement.

En avril 1990, l'émir Jaber al

Sabah, confronté à un mouvement

populaire, tente d'instaurer un

Conseil national en partie élu ; mais

l'opposition refuse de s'y soumettre.

Parallèlement, les relations avec l'Irak

se détériorent : Saddam Hussein

·� réclame l'annulation de l'énorme

: dette contractée envers le Koweït et

Jl' l'Arabie Saoudite.

Devant leur refus,

l'Irak proclame l'annulation unilaté

rale de sa dette en juillet 1990.

Le 2 août, les troupes

de Saddam Hussein envahissent le Koweït au nom

des droits historiques de l'Irak sur sa" 19' province».

Une coalition internationale se forme contre l'Irak, et

l'opération «Tempête du dés ert»,la ncée en janvier

1991,se solde par la reddition du président irakien

le 3 mars 1991.

Tous les ressortissants des pays ayant

soutenu l'Irak sont expulsés, à commencer par les

Palestiniens.

En avril 1992, le Koweït reçoit une partie

du port d'Oum Kasr et du gisement de Roumeïla.

En

octobre, la création d'un nouveau Parlement permet

à l'opposition d'entrer au gouvernement.

Le Koweït est une monarchie constitutionnelle.

Les femmes et les non-Koweïtiens n'ayant pas le droit

de vote, le suffrage «universel» ne concerne que 10%

de la population..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Histoire, géographie et économie: la Hongrie

- Histoire, géographie et économie: Géorgie

- Histoire, géographie et économie: Croatie

- Histoire, géographie et économie: Japon

- Histoire, géographie et économie: La Corée du Sud