Henri IV et Marie de Médicis : Le mariage de Florence

Publié le 25/08/2013

Extrait du document

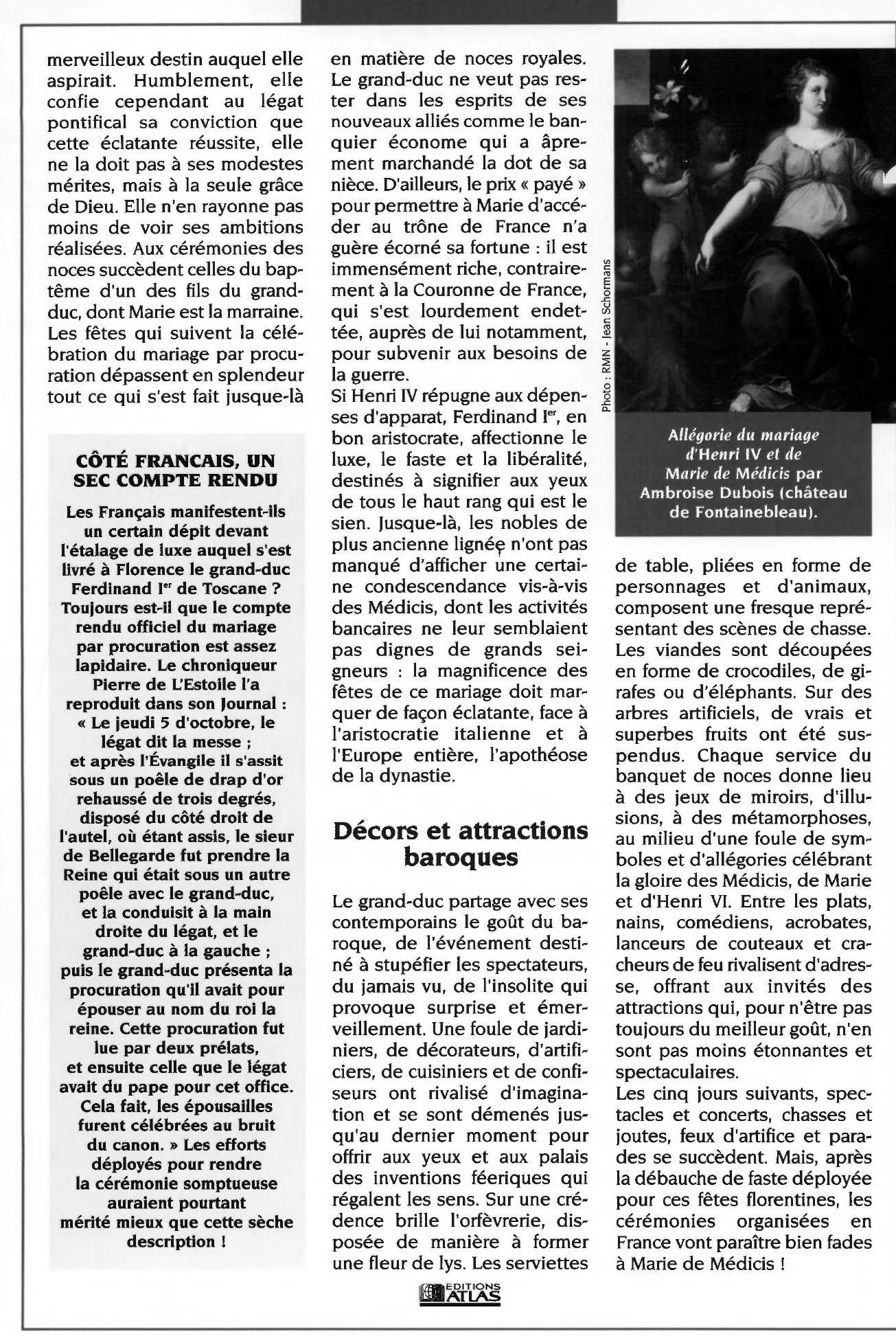

Le protocole n'autorisant pas un roi de France à aller chercher sa promise, c'est par procuration que Marie de Médicis va épouser Henri IV le 5 octobre 1600 à Florence.

L'oncle de la mariée, le grand-duc Ferdinand ler de Toscane, donnera pour l'occasion des fêtes extraordinaires, telles qu'on n'en a jamais vues jusque-là.

A près de longues négocia-ri fions, le contrat de mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, la nièce du grand-duc Ferdinand Ier de Toscane, a enfin été signé, le 25 avril 1600. Il s'ensuit des échanges de présents et de correspondance, mais le protocole veut qu'un souverain ne se rende pas chez sa future femme pour l'épouser : elle doit lui être amenée déjà mariée par procuration. Le Béarnais envoie donc à Florence une brillante représentation composée des plus éminents gentilshommes de la Cour, conduits par son grand écuyer, messire Roger de Bellegarde.

«

merveilleux destin auquel elle

aspirait .

Humblement, elle

confie cependant au légat

pontifical sa conviction que

cette éclatante réussite, elle

ne la doit pas à ses modestes

mérites, mais à la seule grâce

de Dieu .

Elle n'en rayonne pas

moins de voir ses ambitions

réalisées.

Aux cérémonies des

noces succèdent celles du bap

tême d'un des fils du grand

duc , dont Marie est la marraine.

Les fêtes

qui suivent la célé

bration du mariage par procu

ration dépassent en splendeur

tout ce qui s'est fait jusque-là

CÔTÉ FRANCAIS, UN

SEC COMPTE RENDU

Les Français manifestent-ils

un

certain dépit devant

l'étalage de luxe auquel s'est livré à Florence le grand -duc

Ferdinand l°' de Toscane ? Toujours est-il que le compte

rendu officiel du mariage

par procuration est assez

lapidaire.

Le chroniqueur Pierre de L'Estoile l'a

reproduit dans son Journal : « Le jeudi 5 d' octobre, le

légat dit la messe ; et après l'Évangile il s'assit ·sous un poêle de drap d'or

rehaussé de trois degrés,

disposé du côté droit de l'autel, où étant assis, le sieur

de Bellegarde fut prendre la

Reine qui était sous un autre poêle avec le grand-duc,

et la conduisit à la main droite du légat, et le

grand-duc à la gauche ;

puis le

grand-duc présenta la

procuration qu'il avait pour

épouser au nom du roi la

reine.

Cette procuration fut

lue par deux prélats ,

et ensuite celle que le légat

avait du pape pour cet office.

Cela fait,

les épousailles

furent célébrées au bruit

du canon.

» Les efforts

déployés pour rendre

la cérémonie somptueuse

auraient pourtant

mérité mieux que cette sèche description !

en matière de noces royales.

Le

grand-duc ne veut pas res

ter dans les esprits de ses

nouveaux alliés comme le ban

quier économe qui a âpre

ment marchandé la dot de sa

nièce.

D'ailleurs, le prix « payé »

pour permettre à Marie d'accé

der au trône de France n'a

guère écorné sa fortune : il est

immensément riche, contraire- ~ E ment à la Couronne de France , o ii qui s'est lourdement endet- ';;

tée, auprès de lui notamment, ~

pour subvenir aux besoins de ~

la guerre.

"' 0 Si Henri IV répugne aux dépen- ]

ses d'apparat, Ferdinand 1e r, en o..

bon aristocrate, affectionne le

luxe, le faste et la libéralité,

destinés à signifier aux yeux

de tous le haut rang qui est le

sien .

Jusque-là, les nobles de

plus ancienne lignér n'ont pas

manqué d'afficher une certai

ne condescendance vis-à-vis

des Médicis, dont les activités

bancaires ne leur semblaient

pas dignes de grands sei

gneurs : la magnificence des

fêtes de ce mariage doit mar

quer de façon éclatante, face à

l'aristocratie italienne et à

l'Europe entière , l'apothéose

de la dynastie .

Décors et attractions

baroques

Le grand-duc partage avec ses

contemporains le goût du ba

roque , de l'événement desti

né à stupéfier les spectateurs,

du jamais vu, de l'insolite qui

provoque surprise et émer

veillement .

Une foule de jardi

niers, de décorateurs, d'artifi

ciers, de cuisiniers et de confi

seurs ont rivalisé d'imagina

tion et se sont démenés jus

qu'au dernier moment pour

offrir aux yeux et aux palais

des inventions féeriques qui

régalent les sens .

Sur une cré

dence brille l'orfèvrerie, dis

posée de manière à former

une fleur de lys.

Les serviettes

~ED ITIONS llilal ATLAS

de table, pliées en forme de

personnages et d'animaux,

composent une fresque repré

sentant des scènes de chasse .

Les

viandes sont découpées

en forme de crocodiles, de gi

rafes ou d 'éléphants.

Sur des

arbres artificiels, de vrais et

superbes fruits ont été sus

pendus.

Chaque service du

banquet de noces donne lieu

à des jeux de miroirs, d'illu

sions, à des métamorphoses,

au milieu d'une foule de sym

boles et d'allégories célébrant

la gloire des Médicis, de Marie

et d'Henri VI.

Entre les plats,

nains,

comédiens, acrobates,

lanceurs

de couteaux et cra

cheurs de feu rivalisent d'adres

se, offrant aux invités des

attractions qui, pour n'être pas

toujours du meilleur goût, n'en

sont pas moins étonnantes et

spectaculaires.

Les

cinq jours suivants, spec

tacles et concerts, chasses et

joutes, feux d'artifice et para

des se succèdent.

Mais, après

la

débauche de faste déployée

pour ces fêtes florentines, les

ceremonies organisées en

France vont paraître bien fades

à

Marie de Médicis !.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- 1600 Bénédiction du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis.

- CONCINI, dit le Maréchal d'Ancre (1575-1617) Né en Toscane, il suit Marie de Médicis lors de son mariage avec Henri IV et épouse Léonora Galigaï, soeur de lait de la reine.

- 1600 Bénédiction du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis.

- CONCINI, dit le Maréchal d'Ancre (1575-1617) Né en Toscane, il suit Marie de Médicis lors de son mariage avec Henri IV et épouse Léonora Galigaï, s?

- Le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis Un mariage de raison.