Chine de 1930 à 1939 : Histoire

Publié le 22/12/2018

Extrait du document

de rétablir l'unité de la Chine rompue depuis douze ans. Désormais, les seigneurs de la guerre, les Tou-kiouns de la Chine centrale, n'oseront quasiment plus défier le gouvernement nationaliste, installé à Nankin (Nanjing) depuis octobre 1928. Poursuivant la lutte de son prédécesseur, Sun Yat-sen (Sun Yixian), contre les traités inégaux, Tchang Kaï-chek obtient de la Grande-Bretagne la restitution du territoire de Wei-haiwei, le remaniement du statut de la concession de Chang-haï (Shanghai) ct l'abrogation des traités inégaux avec la Belgique et le Danemark. Des accords sont signés abolissant les privilèges d'exterritorialité. En 1939, seuls la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis jouiront encore de ce privilège. L'autonomie douanière de la Chine est également reconnue. Parallèlement au combat pour l'unité nationale et la souveraineté, le Kouo-min-tang, qui dispose de l'appui financier de la bourgeoisie commerçante, inaugure une série de réformes sociales et économiques. Une réforme agraire doit limiter la taille des propriétés et mettre fin aux excès des locations à bail. La loi sur l'organisation de l'enseignement, qui est bientôt suivie de décrets sur la

«

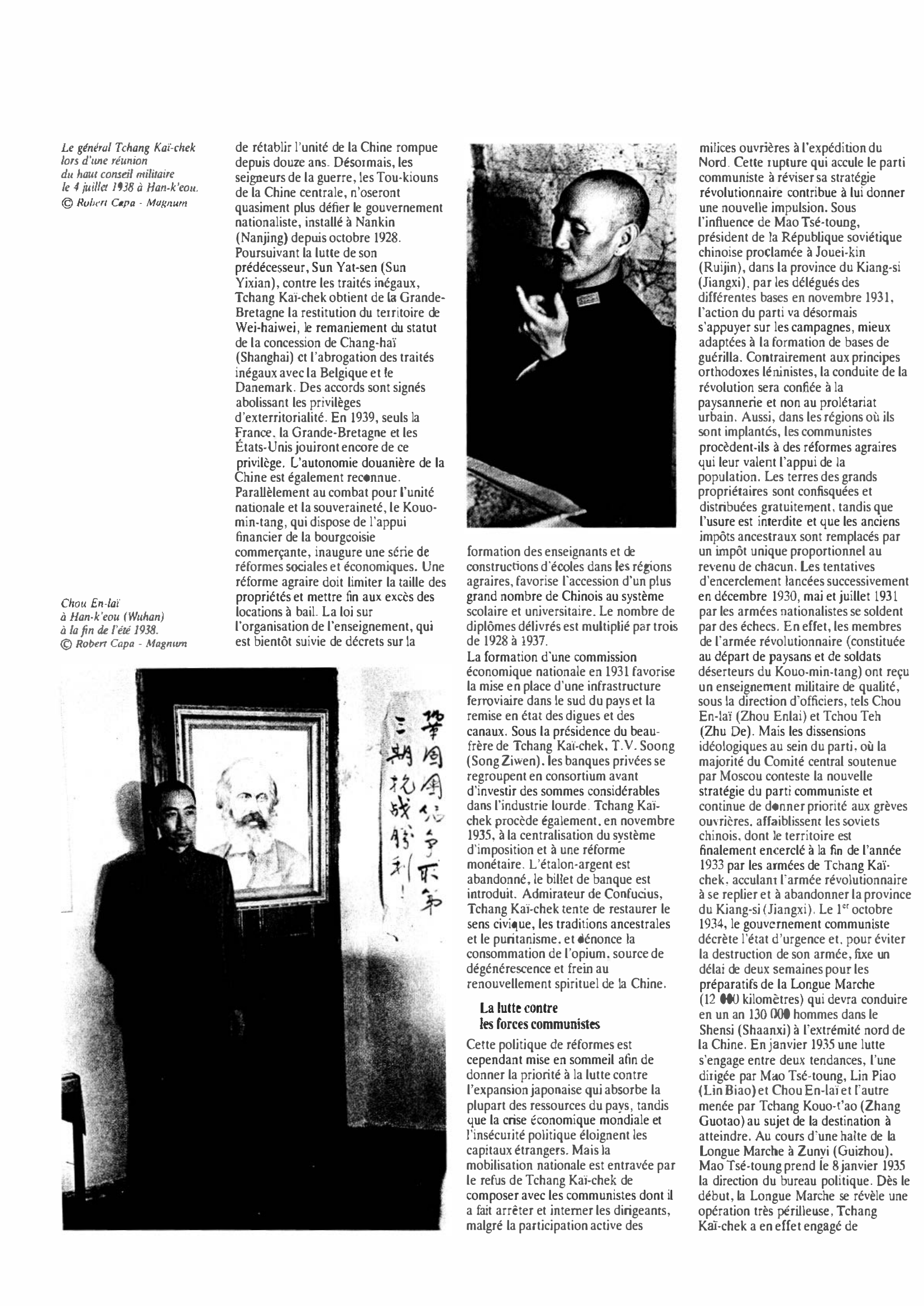

Le

gtntwl Tchang Kaï-chek

lors d'une réunion

du /raut conseil militaire

le 4 ju illet 1938 à Harr-k'eou.

© Robert Capa -Mt1g11um

Chou En-/aï

à flan-k'eou (Wuhan)

à la fin de l'été 1938.

© Roben Capa -Magnum de

rétablir l'unité de la Chine rompue

depuis douze ans.

Désormais, les

seigneurs de la guerre, les Tou-kiouns

de la Chine centrale, n'oseront

quasiment plus défier le gouvernement

nationaliste, installé à Nankin

(Nanjing) depuis octobre 1928.

Poursuivant la lutte de son

prédéce-sseur, Sun Y at-sen (Sun

Yixian), contre les traités inégaux,

Tchang Kaï-chek obtient de la Grande

Bretagne la restitution du territoire de

Wei-haiwei, le remaniement du statut

de la concession de Chang-haï

(Shanghai) ct l'abrogation des traités

inégaux avec la Belgique et le

Danemark.

Des accords sont signés

abolissant les privilèges

d'exterritorialité.

En 1939, seuls la

�rance, la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis jouiront encore de ce

privilège.

L'autonomie douanière de la

Chine est également reconnue.

ParaUèlement au combat pour l'unité

nationale et la souveraineté, le Kouo

min-tang, qui dispose de l'appui

financier de la bourgeoisie

commerçante, inaugure une série de

réformes sociales et économiques.

Une

réforme agraire doit limiter la taille des

propriétés et mettre fin aux excès des

locations à bail.

La loi sur

l'organisation de l'enseignement, qui

est bientôt suivie de décrets sur la r- t'i� �!' -..

-MolM·· · ., \',\ ..

formation des enseignants et de

constructions d'écoles dans les régions

agraires, favorise l'accession d'un plus

grand nombre de Chinois au système

scolaire et universitaire.

Le nombre de

diplômes délivrés est multiplié par trois

de 1928 à 1937.

La formation d'une commission

économique nationale en 1931 favorise

la mise en place d'une infrastructure

ferroviaire dans le sud du pays et la

remise en état des digues et des

canaux.

Sous la présidence du beau

frère de Tchang Kai-chek, T.V.

Soong

(Song Ziwen).

les banques privées se

regroupent en consortium avant

d'investir des sommes considérables

dans l'industrie lourde.

Tchang Kaï

chek procède également, en novembre

1935, à la centralisation du système

d'imposition et à une réforme

monétaire.

L'étalon-argent est

abandonné, le billet de banque est

introduit.

Admirateur de Confucius,

Tchang Kaï-chek tente de restaurer le

sens civique, les traditions ancestrales

et le puritanisme, et dénonce la

consommation de l'opium.

source de

dégénérescence et frein au

renouvellement spirituel de la Chine.

La lutte contre

les forces communistes

Cette politique de réformes est

cependant mise en sommeil afin de

donner la priorité à la lutte contre

l'expansion japonaise qui absorbe la

plupart des ressources du pays, tandis

que la crise économique mondiale et

l'insécurité politique éloignent les

capitaux étrangers.

Mais la

mobilisation nationale est entravée par

le refus de Tchang Kaï-chek de

composer avec les communistes dont il

a fait arrêter et interner les dirigeants,

malgré la participation active des milices

ouvrières à l'expédition du

Nord.

Cette rupture qui accule le parti

communiste à réviser sa stratégie

révolutionnaire contribue à lui donner

une nouvelle impulsion.

Sous

l'influence de Mao Tsé-toung,

président de la République soviétique

chinoise proçlamée à Jouei-kin

(Ruijin), dans la province du Kiang-si

(Jiangxi), par les délégués des

différentes bases en novembre 1931,

l'action du parti va désormais

s'appuyer sur les campagnes, mieux

adaptées à la formation de bases de

guérilla.

Contrairement aux principes

orthodoxes léninistes, la conduite de la

révolution sera confiée à la

paysannerie et non au prolétariat

urbain.

Aussi, dans les régions où ils

sont implantés, les communistes

procèdent-ils à des réformes agraires

qui leur valent l'appui de la

population.

Les terres des grands

propriétaires sont confisquées et

distribuées gratuitement, tandis que

l'usure est interdite et que les anciens

impôts ancestraux sont remplacés par

un impôt unique proportionnel au

revenu de chacun.

Les tentatives

d'encerclement lancées successivement

en décembre 1930, mai et juillet 1931

par les armées nationalistes se soldent

par des échecs.

En effet, les membres

de l'armée révolutionnaire (constituée

au départ de paysans et de soldats

déserteurs du Kouo-min-tang) ont reçu

un enseignement militaire de qualité,

sous la direction d'officiers, tels Chou

En-taï (Zhou Enlai) et Tchou Teh

(Zhu De).

Mais les dissensions

idéologiques au sein du parti, où la

majorité du Comité central soutenue

par Moscou conteste la nouvelle

stratégie du parti communiste et

continue de donner priorité aux grèves

ouvrières.

affaiblissent les soviets

chinois, dont le territoire est

finalement encerclé à la fin de l'année

1933 par les armées de Tchang Kaï

chek, acculant l'armée révolutionnaire

à se replier et à abandonner la province

du Kiang-si (Jiangxi).

Le 1er octobre

1934, le gouvernement communiste

décrète l'état d'urgence et, pour éviter

la destruction de son armée, fixe un

délai de deux semaines pour les

préparatifs de la Longue Marche

(12 000 kilomètres) qui devra conduire

en un an 130 000 hommes dans le

Shensi (Shaanxi) à l'extrémité nord de

la Chine.

En janvier 1935 une lutte

s'engage entre deux tendances, l'une

dirigée par Mao Tsé-toung, Lin Piao

(Lin Biao) et Chou En-taï et l'autre

menée par Tchang Kouo-t'ao (Zhang

Guotao) au sujet de la destination à

atteindre.

Au cours d'une halte de la

Longue Marche à Zunyi (Guizhou),

Mao Tsé-toung prend le 8 janvier 1935

la direction du bureau politique.

Dès le

début, la Longue Marche se révèle une

opération très péril leuse, Tchang

Kaï-chek a en effet engagé de.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Arts primitifs de 1930 à 1939 : Histoire

- LA Danse de 1930 à 1939 : Histoire

- Cinémas de 1930 à 1939 : Histoire

- Jazz de 1930 à 1939 : Histoire

- Théâtres de 1930 à 1939 : Histoire