athenes

Publié le 23/01/2013

Extrait du document

«

votait les plébiscites.

Les gens étaient répartis par tribus.

La grande différence entre l’ecclésia et

toutes les comices était que dans le système romain, il y avait des inégalités flagrantes entre les

citoyens.

La plèbe était défavorisée.

LES MAGISTRATURES

Une autre institution de la démocratie athénienne était les magistratures.

Il y avait 700 magistrats

tirés au sort ou élus et leur mandat était d’un an.

Ils avaient un rôle délimité dans certains secteurs

de la gestion de la cité.

Ils agissaient de façon collégiale et devaient rendre des comptes financiers et

moraux.

Un type de magistrature était les archontes.

Ceux-ci étaient au nombre de dix et étaient

tirés au sort.

Il y en avait un par tribu et ils provenaient des trois premières classes.

Leur mandat

était d’un an.

Les archontes devaient organiser toutes les fêtes de la cité, ils présidaient les tribunaux

et devaient protéger les orphelins mineurs et les filles épiclères.

Ils devaient aussi protéger et

surveiller les affranchis, les métèques et les étrangers.

Un autre type de magistrature était les

stratèges.

Ils étaient 10 élus pour un an.

Ils étaient rééligibles.

Les stratèges avaient le

commandement de l’armée, ils négociaient les trêves et étaient tenus responsables des échecs

militaires.

Ils devaient souvent rendre des comptes à la boulè et à l’ecclésia.

Le plus connu d’entre

eux était Périclès.

En ce qui a trait à la République romaine, les magistratures étaient surtout divisées selon les classes

de l’époque.

Il y avait d’abord les magistratures inférieures qui se divisaient en deux : la questure et

l’édilité.

Les questeurs étaient élus par les comices tributes.

C’était un collège au nombre varié.

Il y

en avait deux à sa création et dix au début du IIe siècle.

C’était des magistrats financiers.

Ce rôle

était joué par les archontes à Athènes.

Pour ce qui était de l’édilité, il y avait les édiles de la plèbe et

les édiles curules.

Ils avaient un rôle d’entretient de la cité.

Ils fonctionnaient aussi par collège.

On

peu donc dire en grande partie que les magistrats inférieurs et les archontes avaient un rôle assez

semblable, celui du maintien de la cité.

Cette fonction était aussi assumée en partie par l’ecclésia.

Il y avait aussi dans la République les magistrats supérieurs.

Les consuls possédaient l’imperium

(droit de diriger).

C’était les chefs de l’armée.

Cependant, leur pouvoir militaire cessait à l’entrée de

Rome.

On peut y voir ici une ressemblance avec les stratèges athéniens.

Ils étaient "élus tous les ans

au nombre de deux par les comices centuriates, les consuls sont véritablement les chefs du pouvoir

exécutif à Rome"4.

Ils agissaient de façon collégiale.

Ils avaient un pouvoir financier, de police

générale et de politique extérieure.

Ils n’agissaient qu’avec l’accord du sénat.

Les préteurs tant qu’à

eux avaient un pouvoir judiciaire, ils étaient commandants des expéditions militaires et pouvaient

être gouverneur de province.

Cette magistrature était un mélange des archontes par le pouvoir

judiciaire et des stratèges par le pouvoir militaire.

Rome avait quelque chose de différent d’Athènes : les magistratures exceptionnelles.

Il y avait tout

d’abord la censure.

C’était la plus élevée des magistratures.

Les censeurs étaient élus tous les cinq

ans et leur mandat durait 18 mois.

Leur élection se faisait par les comices centuriates.

Ils avaient un

pouvoir absolu, ils faisaient le recensement des personnes et des fortunes et ils dressaient une liste

des sénateurs.

C’était eux qui faisaient le bilan moral des sénateurs et vérifiaient les comptes.

Il y

avait ensuite la dictature.

On accordait à un homme la totalité des pouvoirs en présence de troubles.

Ils ne pouvaient disposer du trésor à son gré et devaient abdiquer après six mois.

Pour le petit peuple romain, il y avait les magistratures de la plèbe.

Ceci incluait les tribuns de la

plèbe.

Ils avaient un droit d’assistance pour la plèbe face aux magistrats.

Ils ne pouvaient pas quitter

Rome et c’était eux qui faisaient voter les plébiscites.

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Chez les Athéniens, le pouvoir exécutif était assuré par la boulè.

Elle se composait de 500 citoyens

de plus de 30 ans.

Ils étaient tirés au sort et étaient là pour seulement une prytanie.

Ils ne pouvaient

revenir qu’une seule autre fois dans leur vie.

Les citoyens qui en faisaient partie devaient préparer

les séances de l’assemblée, surveiller les magistrats et l’application des lois.

Ils s’occupaient aussi

de l’administration et de la justice.

Pour ce qui était de la République romaine, il y avait le sénat.

Celui-ci s’est ouvert avec le temps

aux riches de la plèbe.

Ceux-ci, contrairement aux Athéniens, étaient d’anciens magistrats qui

étaient élus pour la vie.

Ils avaient le pouvoir de sanctionner ou valider une loi.

Ils pouvaient.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

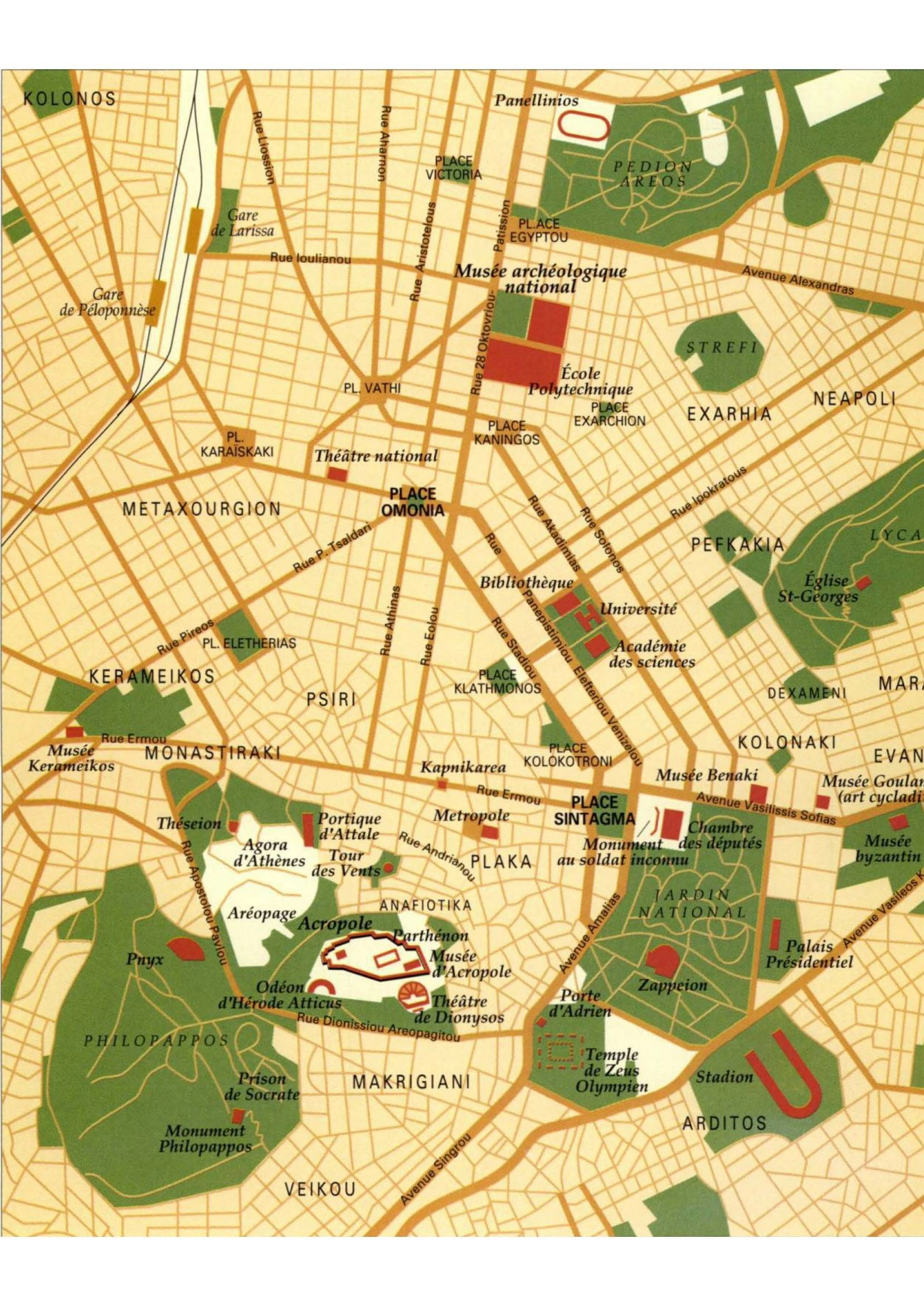

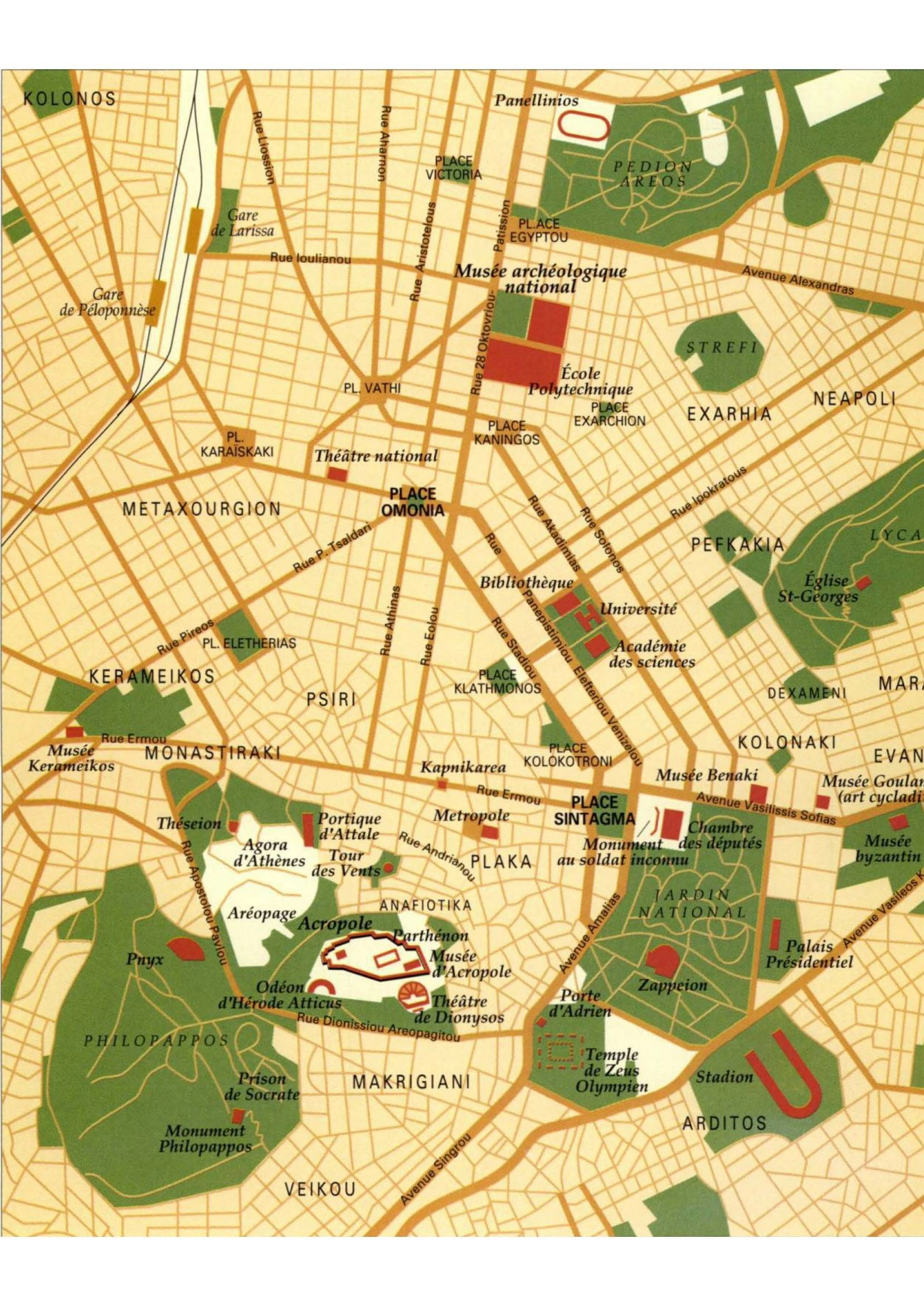

- L'ACROPOLE D'ATHENES

- LES REFORMES DE CLISTHENE A ATHENES:L'ISONOMIE

- Citoyennete a rome et a athenes

- Citoyennete a Athenes

- comparaison entre athenes et rome