1970 – 1979 : LE TEMPS DU FEMINISME

Publié le 29/11/2018

Extrait du document

Tout au long de l'histoire, Je féminisme a eu en France ses figures et ses défenseurs (Christine de Pisan, Olympe de Gouges, Condorcet, Montesquieu...). Le XIX0 siècle a vu des groupes de femmes, des cercles féministes s'exprimer dans des journaux ou des revues. Mais c'est en cette fin du xxe siècle, dans la décennie soixante-dix, que le féminisme va devenir un véritable phénomène de société.

Depuis cinquante ans, des jalons ont été posés : pendant la Grande Guerre, les femmes ont fait tourner le pays; elles ont ensuite joué un rôle dans la Résistance, entre 1939 et 1945. En 1949, la parution d'un livre clé, le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, met en relief les préjugés qui limitent le rôle des femmes dans la société, et les appelle à secouer leur joug. En 1965, le Code civil accorde à la femme la capacité juridique qu'elle ne possédait pas dans le Code Napoléon. Puis a lieu la bataille autour de la contraception qui se terminera par l'autorisation de la pilule (loi Neuwirth, 1967). En mai 1968, les étudiantes participent à la révolte. Des femmes, syndiquées ou non, réclament l'égalité des salaires dans les usines. Le mouvement n'est pas limité à la France. Il s'affirme aussi en Belgique, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas . Aux Etats-Unis, la National Organization of Women (NOW), créée par Betty Friedan en 1966, regroupe dix mille membres. Elle forme les mères de famille, leur trouve des emplois et s'en prend à la publicité sexiste. Mais la NOW est vite doublée par un groupe dissident, plus radical, le Women Liberation Movement (surnommé Women's Lib). Devenu groupe de pression politique, le mouvement lutte comme le NOW pour le droit à l'avortement, contre la discrimination salariale. Les mêmes thèmes préoccupent et vont mobiliser les féministes d'Europe.

Le mlf,

PIVOT DU FÉMINISME EN FRANCE

Après mai 1968, des femmes quittent leurs syndicats ou leurs noyaux politiques pour former des groupes qui luttent pour leur émancipation. C'est l'émergence du MLF, le Mouvement pour la libération des femmes, qui accomplira son premier acte public le 26 août 1970. Ce jour-Jà, une dizaine de militantes déposent à l'arc de triomphe de l'Etoile une gerbe dédiée à <

«

nommé

Women's Lib).

Devenu groupe de pression politique, le mou

vement lutte comme le NOW pour le droit à l'avort ement , contre la

discrimination salariale.

Les mêmes thèmes préoccupent et vont mo

biliser les féministes d'Europe .

LE MLF,

PIV OT DU FÉMINI SME EN FRANCE

Après mai 1968, des femmes quittent leurs syndicats ou

leurs noyaux politiques pour former des groupes qui luttent pour leur

émancipatio n.

C'est l'émergence du MLF, le Mouvement pour la libé

ration des femmes , qui accomplira son premier acte public le 26 août

1970.

Ce jour- Jà, une dizaine de militantes déposent à l'arc de

triomphe de l'Etoile une gerbe dédiée à .

La police intervient, vérifie les identit és.

Le lendemain , toute

la presse publie les photos de l'événement .

Ce gest e spectaculaire

contribuera à faire connaître le MLF au grand public.

A Par is, le MLF

organise alors des assemblées générales (les ).

Peu à peu il fait

salle comble chaque semaine, dans le grand amphithéâtre des Bea ux

Ar ts, à la Maison des femmes ou dans un café de la Bastille .

Très vite,

il lance la bataille de l'avort ement : des milliers de féministes défilent à

plusieurs reprises dans la capitale .

Le MLA (Mouvement pour la

liberté de l'avortement) est créé , il deviendra le MLAC (Mouvement

pour la liberté de l'avortement et de la contraception).

CR IMES CONTRE LES FEMMES

En 1972, le MLF organise à la Mutualité deux journées de

dénonciation de contre les femmes.

On y condamne la vio

lence tandis que commence une campagne publique contre le viol.

Le

MLF s'en prend aussi au sexisme des images, dans la publicité ou les

livres scolair es.

Parmi les pionnièr es, on trouve Antoinette Pouque s,

fondatrice du collectif Psychanalyse et politique , ou Christine Delphy

qui a signé dès 1970 un numéro spécial, Libération des femmes, année

zéro.

Le MLF ne sera cependant jamais homogène .

Re belle à toute

organisa tion, il se divise d'abord en deux tendanc es: les , plus favorables à l'agitation politique en liaison

avec les mouv ements contestataires apparus en 1968 et les , qui insist ent, ell es, sur un travail préalable d'élaboration théo

rique fondé , notamment , sur la psychanaly se.

Au fil des ann ées, les

grandes assemblées laisseront place à une multitude de groupes et de

collectifs .

Autour du MLF se créeront ou se grefferont d'autres mou

vements comme la Ligue du droit des femmes , fo ndée en 1974 par

Simone de Beauvoir ou l'association Choisir, créée par l'avocate Gi

sèle Halimi , qui œuvrera pour la libéralisation de l'avort ement .

LA BATA ILLE DE L'AVO RTE MENT

Comme dans le combat mené pour la pilule , le droit à la

liberté d'avorter est, pour les féminist es, fondé sur le principe qu'il

faut séparer sexualité et procréation.

En avril 1971, 343 femmes (des

écrivains, des actrices mais aussi des inconnues) signent un texte re

connaissant qu'elles se sont fait avorter.

C'est le Mani feste des 343.

Diffusé par le MLF, il rend public le problème de l'avorte ment.

Il

s'a git d'obtenir maintenant la révision de l'article 317 du Code pénal

qui réprime celui-ci.

Sous l'impulsion du mouvement Choisir, des

réseaux s'organisent pour faire avorter les femmes qui le désir ent.

Des

groupes d'étudiants en médecine pratiquent gratuitement des avorte

ments clandestins .

Ils reçoivent d'abord des étudiant es, puis des

femmes de tous les horizo ns.

L'un des épisodes de cette bataille est le procès de Marie

Claire Chevalier, qui comparaît en octobre 1972 devant le tribunal des

enfants de Bobigny pour avoir eu recours à l'avort ement .

À une

époque où cinq cents condamnations sont prononcées chaque année,

le procès de Bobigny sert de détonateur.

Les du mouve

ment féministe ou des personnalités comme le professeur Milliez

viennent apporter leur soutien.

Le tribunal prononce l'acquitt ement .

Dans ces années-là , on évalue le nombre d'avortements

clandestins entre cinq cent mille et un million par an.

Les adeptes de

la libéralisation soulignent l'hypocrisie de la loi , qui est constamment

détourn ée.

Les adversaires répètent que l'avortement est un crime.

Le

débat a lieu partout , à l'Assemblée nationale comme dans la pre sse.

Fina lement, et sous la poussée féministe , l'avortement est libéralisé

par la loi Veil du 17 janvier 1975, qui autorise l'interruption volontaire

de grossesse (IVG).

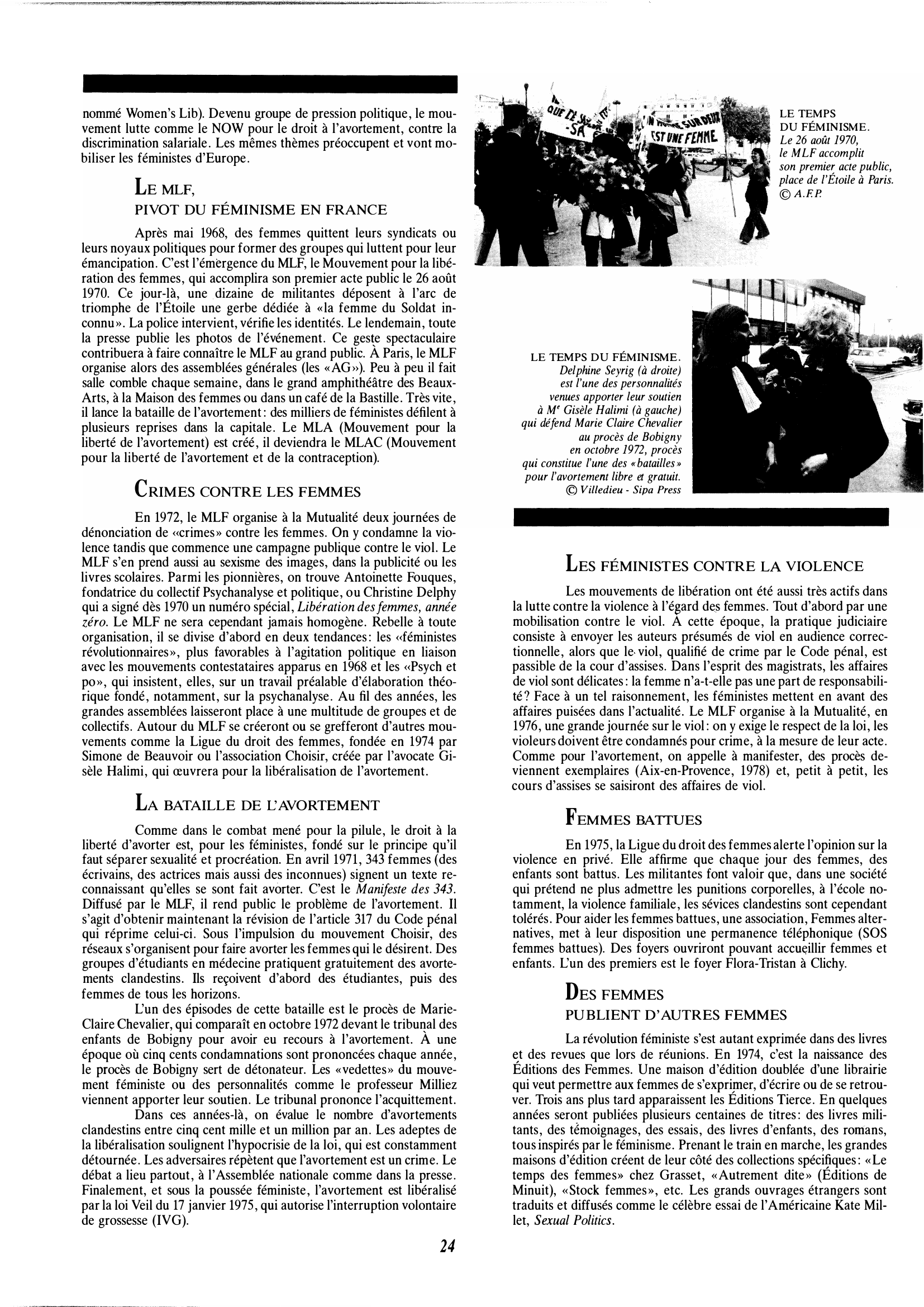

24 LE

TEMPS DU FÉMINISME.

Delphine Seyrig (à droite)

est l'une des personnal ités

venues apporter leur soutien

à M' Gisèle Halimi (à gauche)

qui défend Marie Claire Chevalier

au procès de Bobigny

en octobre 1972, procès

qui constitue l'une des «batailles >>

pour l'avortement libre et gratuit.

© Villedieu -Sipa Press LE

TEMPS

DU FÉMINISME.

Le 26 août 1970,

le MLF accomplit

son premier acte publ ic,

place de l'É toile à Pa ris.

© A.F.P.

LEs FÉMINI STES coNTRE

VIOLENCE

Les mouvements de libération ont été aussi très actifs dans

la lutte contre la violence à l'égard des femmes .

To ut d'abord par une

mobilisation contre le viol.

A cette époque , la pratique judiciaire

consiste à envoyer les auteurs présumés de viol en audience correc

tionnelle , alors que le viol , qualifié de crime par le Code pénal, est

passible de la cour d'assis es.

Dans l'esprit des magistra ts, les affaires

de viol sont délicates: la femme n'a-t-elle pas une part de responsabili

té ? Face à un tel raiso nneme nt, les féministes mettent en avant des

affaires puisées dans l'actualité .

Le MLF organise à la Mutualité , en

19 76 , une grande journée sur le viol: on y exige le respect de la loi, les

violeurs doivent être condamnés pour crime, à la mesure de leur acte.

Comme pour l'avor tement, on appelle à manifester, des procès de

viennent exemplaires (Aix-en-Provence , 19 78) et, petit à petit , les

cours d'assises se saisiront des affaires de viol.

F EMMES BATTUES

En 1975 , la Ligue du droit des femmes alerte l'opinion sur la

violence en privé .

Elle affirme que chaque jour des femmes, des

enfants sont battus .

Les militantes font valoir que, dans une société

qui prétend ne plus admettre les punitions corporelles, à l'école no

tamment, la violence familiale, les sévices clandestins sont cependant

tolérés .

Pour aider les femmes battues, une assoc iation , Femmes alter

nativ es, met à leur disposition une permanen ce téléphonique (SOS

femmes battues).

Des foyers ouvriront pouvant accueillir femmes et

enf ants .

L'un des premiers est le foyer Flora- Tristan à Clichy.

DEs FEMMES

PUBLIENT D'AUTRES FEMMES

La révolution féministe s'est autant exprimée dans des livres

�t des revues que lors de réunion s.

En 1974, c'est la naissance des

Editions des Femmes.

Une maison d'édition doublée d'une librairie

qui veut permettre aux femmes de s'expri Jler, d'écrire ou de se retrou

ver.

Trois ans plus tard apparaissent les Editions Tierce.

En quelques

années seront publiées plusieurs centaines de titres : des livres mili

tants , des témoignag es, des essais , des livres d'enf ants , des romans,

tous inspirés par le féminisme .

Prenant le train en marc he, les grandes

maisons d'édition créent de leur côté des collections spéci�ques:.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- 1970 – 1979 : JAZZ

- 1970 – 1979 : LA Peinture

- 1970 – 1979 : MISES EN SCÈNE ET Théâtre en France

- 1970 – 1979 : Bandes dessinées

- 1970 – 1979 : DANSE CONTEMPORAINE