TPE: La notion de SOLIDE en physique et en technique

Publié le 16/02/2013

Extrait du document

... à la surface et que le mélange devienne homogène. On laisse ensuite le verre refroidir jusqu 'à atteindre la température lui donnant la bonne viscosité qui le rend malléable.

• Le formage à chaud des objets en verre qui diffère selon qu'il s'agisse de verre creux (où l'on prélève individuellement dans le bassin les masses de verre correspondant à l'objet désiré), de verre plat (où l'on cherche à obtenir une feuille de verre continue) ou de verre filé (donnant soit des fibres courtes ou longues).

• La recuisson du verre pour le stabiliser et son façonnage. Très souvent, le verre subit des traitements de surface pour le rendre plus dur. antireflets ou hydrophobe comme c'est le cas du verre destiné à fabriquer les pare-brises.

«

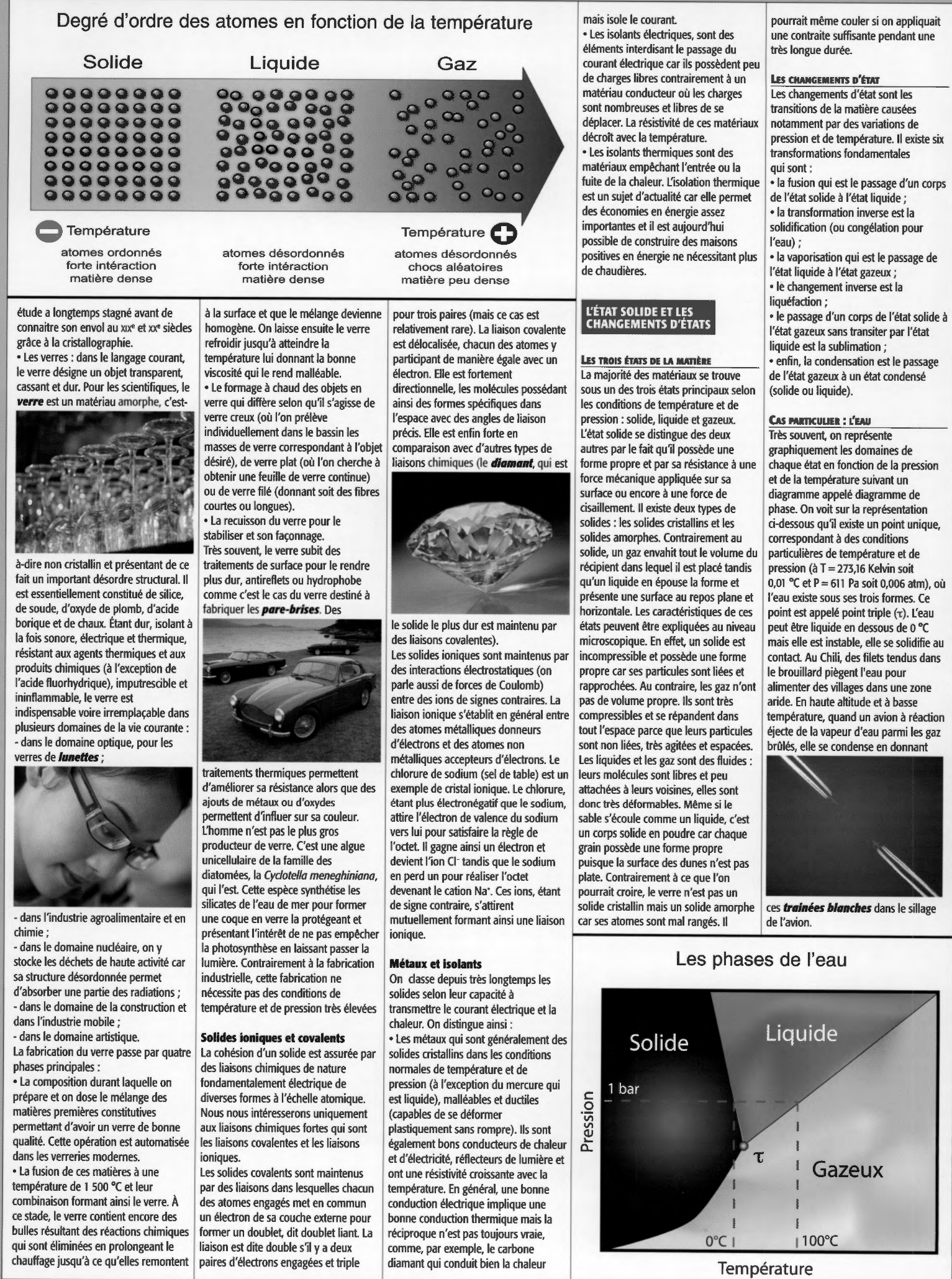

Degré d'ordre des atomes en fonction de la température

Solide

§ Température

atomes ordonnés forte intéraction matière dense

étude a longtemps stagné avant de connaitre son envo l au x1X" et XX" siècles grâce à la cristallographie .

• Les verres : dans le langage courant, le verre désigne un objet transparent, cassant et dur.

Pour les scientifiques , le verre est un matériau amorph e, c'est-

à-dire non cristallin et présentant de ce fait un important désordre structural.

Il est essentiellement constitué de silice , de soude, d 'oxyde de plomb , d'acide borique et de chaux .

Étant dur, isolant à la fois sonore, é lectrique et thermique , résistant aux agents thermiques e t aux produits chimiques (à l'exception de l'acide fluorhydrique), imputrescible et ininflammable, le verre est indispensable voire irremplaçable dans plusieurs domaines de la vie courante :

- dans le domaine optique , pour les verres de lunettes ;

-dans l 'industrie agroalimentaire et e n chimie ;

- dans le domaine nucléaire, on y stocke les déchets de haute activité car sa structure désordonnée permet d'absorber une partie des radiat ions ;

- dans le domaine de la construction et dans l 'industrie mobile ;

- dans le domaine artistique .

La fabrication du verre passe par quatre phases principales : • La composition durant laquelle on prépare et on dose le mélange des matières premières constitutives permettant d 'avoir un verre de bonne qualité .

Cette opéra tion est automatisée dans les verreries modernes.

• La fusion de ces matières à une température de 1 500 °C et leur combinaison formant ainsi le verre.

À ce stade, le verre contient encore des bulles résultant des réactions chimiq ues qui sont éliminées en prolongeant le chauffage jusqu 'à ce qu'elles remontent

Liquide

atomes désordonnés forte intèraction matière dense

à la surface et que le mélange devienne homogène.

On laisse ensuite le verre refroidir jusqu 'à atteindr e la température lui donnant la bonne viscosité qui le rend malléable .

• Le formage à chaud des objets en verre qui diffère selon qu'il s'agisse de verr e creux (où l'on prélève individuellement dans le bassin les masses de verre corresponda nt à l'objet désiré) , de verre plat (où l'on cherche à obtenir une feuille de verre cont inue) ou de verre filé (don n ant soit des fibres courtes ou longues) .

• La recuisson du verre pour le stabiliser et son façonnage.

Très souvent, le verre subit des traitements de surface pour l e rendre plus dur.

antireflets ou hydrophob e comme c 'est le cas du verre destiné à fabriquer les pare-brises .

Des

traitements thermiques permettent d'améliorer sa résistance alors que des ajouts de métaux ou d 'oxydes permettent d'influer sur sa couleur.

L:homme n'est pas le plus gros producteur de verre .

C'est une algue unicellulaire de la famille des diatomées , la Cyclotella meneghiniana , qui l 'est.

Cette espèce synthétise les silicates de l'eau de mer pour former une coque en verre la protégeant et présentant l'intérêt de ne pas empêcher la photosynthèse en laissant passer la lumiè re.

Contrairement à la fabrication industrielle, cette fabrication ne nécessite pas des condi tions de température et de pression très élevées

Solides ioniques et covalents La cohésio n d'un solide est assurée par des liaisons chimiques de nature fondamenta lement électrique de diverses formes à l'échelle atomique .

Nous nous intére sserons uniquement aux liaisons chimiques fortes qui sont les liaisons covalentes et les liaisons ioniques.

Les solides covalents sont maintenus par des liaisons dans lesquelles chacun des atomes engagés met en commun un électron de sa couche externe pour former un doublet , dit doublet liant.

La liaison est dite double s 'il y a deux paires d 'é lectrons engagées et triple

atomes désordonn és cho cs aléatoires matière peu den se

pour trois paires (mais ce cas est relativement rare) .

La liaison cova lente est délocal isée, chacun des atomes y participant de manière égale avec un é lectron .

Elle est fortement directionnelle, les molécules possédant ainsi des formes spécifiques dans l'espace avec des a ngles de liaison précis.

Elle est enfin forte en comparaison avec d 'autres types de liaisons chimiques (le diamant , qui est

le solide le plus dur est maintenu par des liaisons covalentes ).

Les solides ioniqu es sont maintenus par des interactions électrostatiques (on parle aussi de forces de Coulomb ) entre des ions de signes contraires .

La lia ison ionique s'établit en généra l entre des atomes métalliques donneurs d'électrons et des atomes non métalliqu es accepteurs d 'é lectrons .

Le chlorure de sodium (sel de table) est un exemple de cristal ionique .

Le chlorure, étant plus é lectroné gatif que le sodium , attire l'é lectron de valence du sodium vers lui pour satisfaire la règle de l'octet.

Il gagne ainsi un électron et devient l'ion ci-tandis que le sodium en perd un pour réali ser l'octet devenant le cation Na".

Ces ions , étant de signe contraire, s'att irent mutuellement formant ains i une liaison ionique .

Métaux et isolants On classe depuis très longtemps les solides selon leur capacité à transmettre le courant électrique et la chaleur.

On distingue ainsi : • Les métaux qui sont généralement des solides cristallins dans les conditions normales de température et de pression (à l'exception du mercure qui est liquide) , malléables et ductiles (capables de se déformer plastiquement sans rompre ).

Ils son t également bons conducteurs de chaleur et d'électricité , réflecteurs de lumière et ont une résistivité croissante avec la température .

En général , une bonne conduction électr ique imp lique une bonne conduction thermique mais la réciproque n 'est pas toujours vraie , comme , par exemple , le carbone diamant qui conduit bien la chaleur

mais isole le courant.

• Les isolants électriques, sont des éléments interdisant le passage du courant électrique car ils possèdent peu de charges libres contrairement à un matériau conducteur où les charges sont nombreuses et libres de se déplacer .

La résistivité de ces matériaux décroît avec la température .

• Les isolants thermiques sont des matériaux empêchant l'entrée ou la fuite de la chaleur .

l:isolation thermique est un sujet d'actualité car elle permet des économies en énergie assez importantes et il est aujourd'hui possible de construire des maisons positives en énergie ne nécessitant plus de chaud ières .

L'ÉTAT SOLIDE ET LES CHANGEMENTS D'ÉTATS

LES TROIS hATS DE LA MATIÈRE La majorit é des matériaux se trouve sous un des trois états principaux selon les conditions de température et de pression : solide, liquid e et gazeux.

l:état solide se distingue des deux autres par le fait qu'il possède une forme propre et par sa résistance à une force mécanique appliquée sur sa surface ou encore à une force de cisailleme nt.

Il existe deux types de solides : les solides cristallins et les solides amorphes .

Contrairement au solide, un gaz enva hit tout le volume du récip ient dans lequel il est placé tandis qu'un liquide en épouse la forme et présente une surface au repos plane et horizontale.

Les caractéristiques de ces états peuvent être expliquées au niveau microscopique .

En effet , un solide est incompressible et possède une forme propre car ses particules sont liées et rapprochée s.

Au contraire, les gaz n'ont pas de volume propre .

Ils sont très compres sibles et se répandent dans tout l'espace parce que leurs particules sont non liées , très agitées et espacées .

Les liquides e t les gaz sont des fluides : leurs molécules sont libres et peu attachées à leurs voisines , elles sont donc très dé formable s.

Même si le sable s'écoule comme un liquide , c'est un corps solide en poudre car chaque grain possède une forme propre puisque la surface des dunes n'est pas plate .

Contrairement à ce que l'on pourrait croire , le verre n'est pas un solide cristallin mais un solide amorphe car ses atomes sont mal rangés .

Il

pourrait même couler si on appliquait une contraite suffisante pendan t une très longue durée .

LES CHANGEMENTS D'ÉTAT Les changements d'état sont les transitions de la matière causée s notamment par des variations de pression et de température .

Il existe six transformations fondamentales qui sont: • la fusion qui est le passage d 'un corps de l'état solide à l 'état liquide ;

• la transformation inve rse est la solidification (ou congélation pour l 'eau) ;

• la vaporisation qui est le passage de l 'état liquide à l'état gazeux ; • le changement inverse est la liquéfaction ; • le passage d 'un corps de l'état solide à l'état gazeux sans transiter par l'état liquide est la sublimation ; • enfin , la condensation est l e passage de l'état gazeux à un état condensé (solide ou liquide ).

CAS PARTICULIER ; L'EAU Très souvent, on représente graphiquement les domaines de chaque état en fonction de la pression et de la température suivant un diagramme appe lé diagramme de phase .

On voit sur la représentation ci-dessous qu'il existe un point unique , correspondant à des conditions particulières de température et de pression (à T = 273,16 Kelvin soit 0,01 °c et P = 611 Pa soit 0 ,006 atm) , où l'eau existe sous ses trois formes .

Ce point est appelé point triple {'t).

i:eau peut êtr e liquid e en dessous de o 0c mais elle est instable , elle se solidifie au contact.

Au Chili , des filets tendus dans le brouillard piègent l'eau pour alimente r des villages dans une zone aride .

En haute altitude et à basse température, quand un avion à réaction éjecte de la vapeur d 'eau parmi les gaz brûlés, elle se condense en donnant

ces trainées blanches dans le sillage de l 'avion.

Les phases de l' eau

c .Q Vl

Vl (]) è:

1

0 °C 1

Gazeux

1 1 l00 °C

Température.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- La notion de solide en physique

- TPE SUR LA NOTION DE TRAJECTOIRE EN PHYSIQUE

- Les erreurs à éviter sur la notion de technique

- Commentez et discutez le texte suivant : « Notre époque technique n'a fait qu'augmenter le besoin d'une culture générale solide... De plus en plus, les grands industriels et même les purs scientifiques, tendent à recruter des collaborateurs cultivés de préférence à des collaborateurs avertis : les se-conds, bien souvent, ne progressent guère au-delà de leur succès initial, alors que les premiers sont sus-ceptibles d'apprendre. » « La culture générale n'est nullement cette culture vaine

- Exemple Dossier technique TPE 1ère SSI