La Joaillerie

Publié le 12/09/2012

Extrait du document

Variante de la gravure à l'eau-forte, l'aquatinte fut mise au point par le Français Jean-Baptiste Le Prince au xviiie siècle pour imiter les teintes délavées de l'aquarelle. La surface de la plaque à graver est recouverte d'une .fine poudre de résine, puis le métal est chauffé par en dessous de façon à faire fondre la résine en une couverture uniforme, adhérente et granuleuse. L'artiste recouvre alors de vernis les zones de la plaque qu'il désire garder blanches à l'impression, puis la plonge

«

La Joaillerie

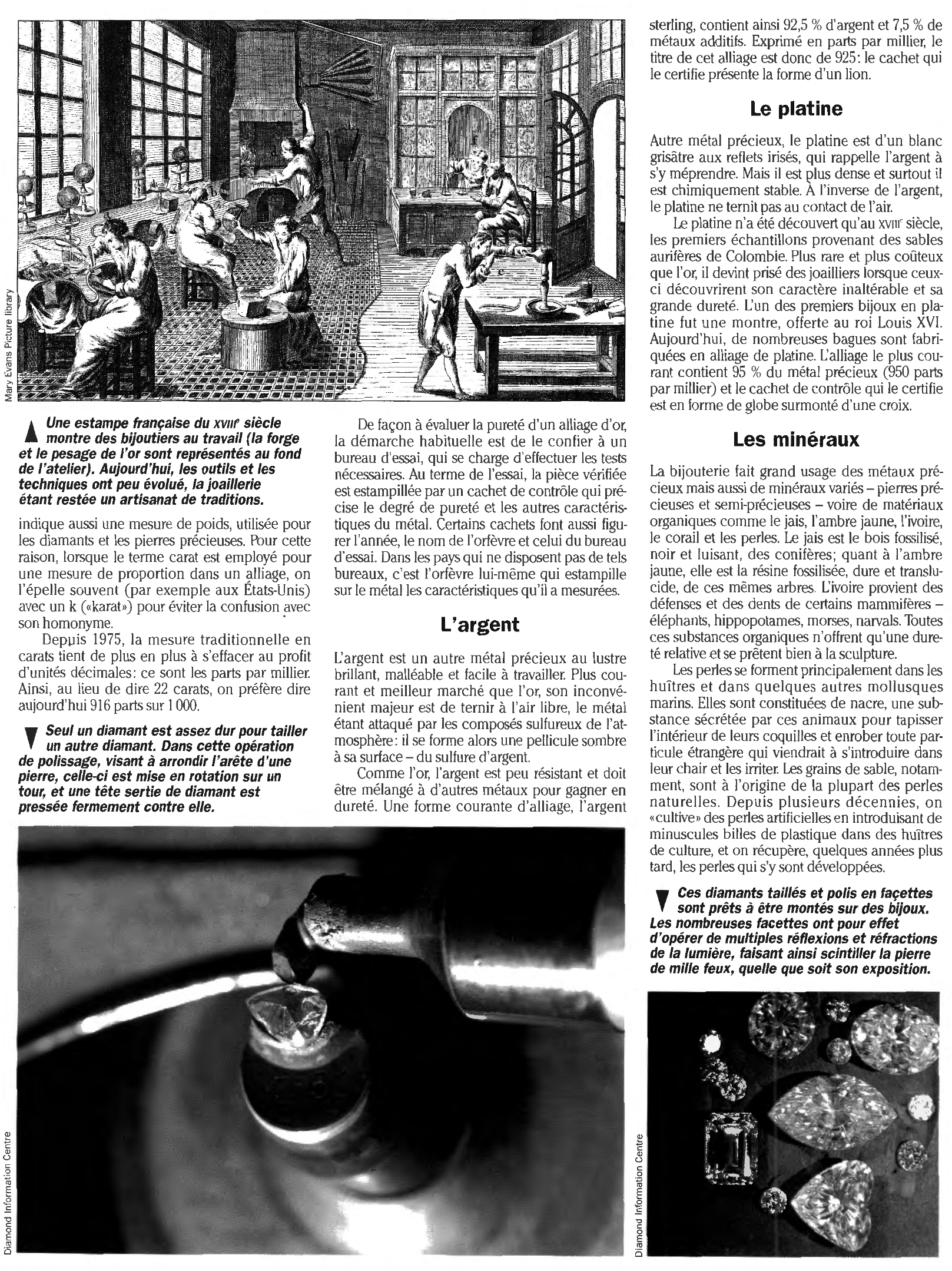

! Une estampe française du xv11 f siècle A montre des bijoutiers au travail (la forge et te pesage de l'or sont représentés au fond de l'atelier) .

Aujourd 'hui , tes outils et tes techniques ont peu évolué , ta joaillerie étant restée un artisanat de traditions.

indique aussi une mesure de poids , utilisée pour

l

es diamants et les pierres précieuses.

Pour cette

raison , lorsqu e le t erme carat est employé pour

une mesure de proportion dans un ?lliage, on l'épelle souvent (par exemp le aux Etats-Unis)

avec un k («kara! ») pour évi te r la con fusion avec son homonyme.

·

Depuis 1975 , la mesure tr ad ition nelle en

carats tient de plus en plus à s'e ffacer au profit

d '

unités décimales: ce sont les parts par millier.

Ainsi, au lieu de dire 22 carats, on préfère dire

aujourd 'hui 916 parts sur 1000.

'

Seul un diamant est assez dur pour tailler un autre diamant.

Dans cette opération de polissage , visant à arrondir l'arête d' une pierre , cette -ci est mise en rotation sur un tou r, et une tête sertie de diamant est pressée fermement contre elle.

De façon à éva luer la pureté d 'un alli age d 'or,

la démarche habi tue lle est de le con fie r à un

bur eau d'essai, qui se charge d'effectuer les tests

nécessa ires.

Au terme de l'essa i, la p ièce vérifiée

est estamp illée par un cac het de contrôle qui pré

cise le degré de pureté e t les autres carac téris

tiqu es du m é tal.

Certains cac hets font aussi figu

rer l'année, le nom de l'orf èvre e t celui du bureau

d'essai .

Dans les pays qui ne disposent pas de tels

bureaux, c 'est l 'or f èvre lui-m ême qui estamp ill e

sur le métal les caractéristiqu es qu'il a mesurées.

L'argent

L'arge nt est un autre méta l précieux au lustr e

brillant ,

malléable et facile à travaill er.

Plus cou

rant et meilleur marché que l'or, son inconv é

nient majeur est de tern ir à l'air libr e, le mé tal

étant attaqué par les composés sulfureux de l'at mosph ère: il se forme alors une pellicu le sombre

à sa surface- du sulfure d 'arge nt.

Comme l'or , l'argent est peu résistant et doit

ê

tre mé lang é à d'a utr es métaux pour gagner en

dureté .

Une form e courante d'alliage, l'argent

sterling , contient ainsi 92,5 % d' argent et 7,5 % de

métaux additifs.

Exprimé en parts par millier , le

titre de cet all iage est donc de 925: le cac h et qui

le certifie présente la form e d'un lion.

Le platine

Autre méta l précieux , le platine est d'un blanc

grisâtre aux refl ets irisés, qui rappelle l'argent à

s'y méprendre.

Mais il est plus dense e t surtout il

est chimiquement stable .

A l'inverse de l'argent ,

l e platine ne ternit

pas au contact de l'air .

Le platine n'a été découvert qu'au XVIII' siècle ,

l

es premiers échant illons provenant des sables

aurifères de Colombie.

Plus rare et plus coû teux

que l'or , il devint prisé des joailliers lorsqu e ceux ci découvrirent son caractère inalt érab le e t sa

grande dur e té.

L' un des prem iers bijoux en pla

tine fut une montr e, offerte au roi Louis XVI.

Aujourd'hui , de nombreuses bagues sont fabri

quées en alliage de platine.

L'alliage le plus cou

rant contient 95 % du méta l précieux (950 parts

par milli er) e t le cac het de contrôle qui le cer tifi e

est en form e de globe surmonté d'une cro ix.

Les minéraux

La bijouterie fait grand usag e des métaux pré

cie ux mais aussi de minéraux variés -pierres pré

cieuses e t semi-précieuses -voire de matériaux

organiques comm e le jais , l'ambre jaun e, l'ivoir e,

le corail et l es perles.

Le jais est l e bois foss ilisé ,

noir et luis

ant, des conifères; quant à l'ambre

jaun e , elle est l a résine fossilis ée, dure et translu

cide, de ces m êm es arbres .

L' ivoire provient des

d éfe nses e t des dents de certains mammif ères -

é

léphants , hipp opo tames , morses , narvals .

Toutes

ces substances organiques n 'offre nt qu'une dure

té relativ e e t se prêtent bien à la sculpture.

Les perles se f orm ent principalement dans les

huîtr es e t dans quelques autres mollusques

marins.

Elles sont cons titu ées de nacre , une sub

stance sécrétée par ces animaux pour tapisser

l'int é rieur de l eurs coq uill es et enrobe r toute par

ticule étrang ère qui viendrait à s'introduir e dans

leur chair et les irrit er.

Les grains de sable , notam

m e nt, sont à l'origin e de la plupart des perles

nature lles.

Dep uis plusi eurs décennies , on «cultive•• des perles artificiell es en introduis a nt de

minus cules billes de plastique dans des huîtr es

de cultur e, e t on récupère , quelques années plus tard , les perles qui s'y sont développées.

'

Ces diamants taillés et polis en façettes sont prêts à être montés sur des bijoux .

Les nombreuses facettes ont pour effet d'opérer de multiples réflexions et réfractions de la lumière , faisant ainsi scintiller ta pierre de mille feux , quelle que soit son exposition..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓