Analyse linéaire À une passante

Publié le 12/04/2025

Extrait du document

«

Analyse linéaire texte 4 : « A une passante », Les

Fleurs du Mal

Introduction

Entre 1853 et 1870, Paris subit de grands changements avec les travaux

d’Haussmann, qui transforment la ville en remplaçant les ruelles insalubres par de

larges boulevards.

C’est dans ce contexte que Charles Baudelaire publie, en 1861 la

deuxième édition des Fleurs du Mal, un recueil où il consacre plusieurs poèmes à

Paris, regroupés dans la section « Tableaux parisiens ».

Fasciné par la ville,

Baudelaire y trouve à la fois une source d’inspiration et une forme de solitude qui le

renvoie à son spleen, une mélancolie profonde.

Dans le sonnet « À une passante

», il évoque la rencontre amoureuse, mais la situe au cœur de cette ville moderne,

rapide et bruyante.

La passante, croisée dans la rue, incarne un espoir de bonheur,

mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, laissant le poète face à son

désespoir.

Ainsi nous nous demanderons en quoi ce sonnet constitue-il une scène de rencontre

originale.

Nous diviserons le poème en deux mouvements.

Le premier, des vers 1 à 8,

présente la ville comme le cadre de la rencontre.

Le second, des vers 9 à 14, se

concentre sur la rencontre inattendue entre le poète et la passante.

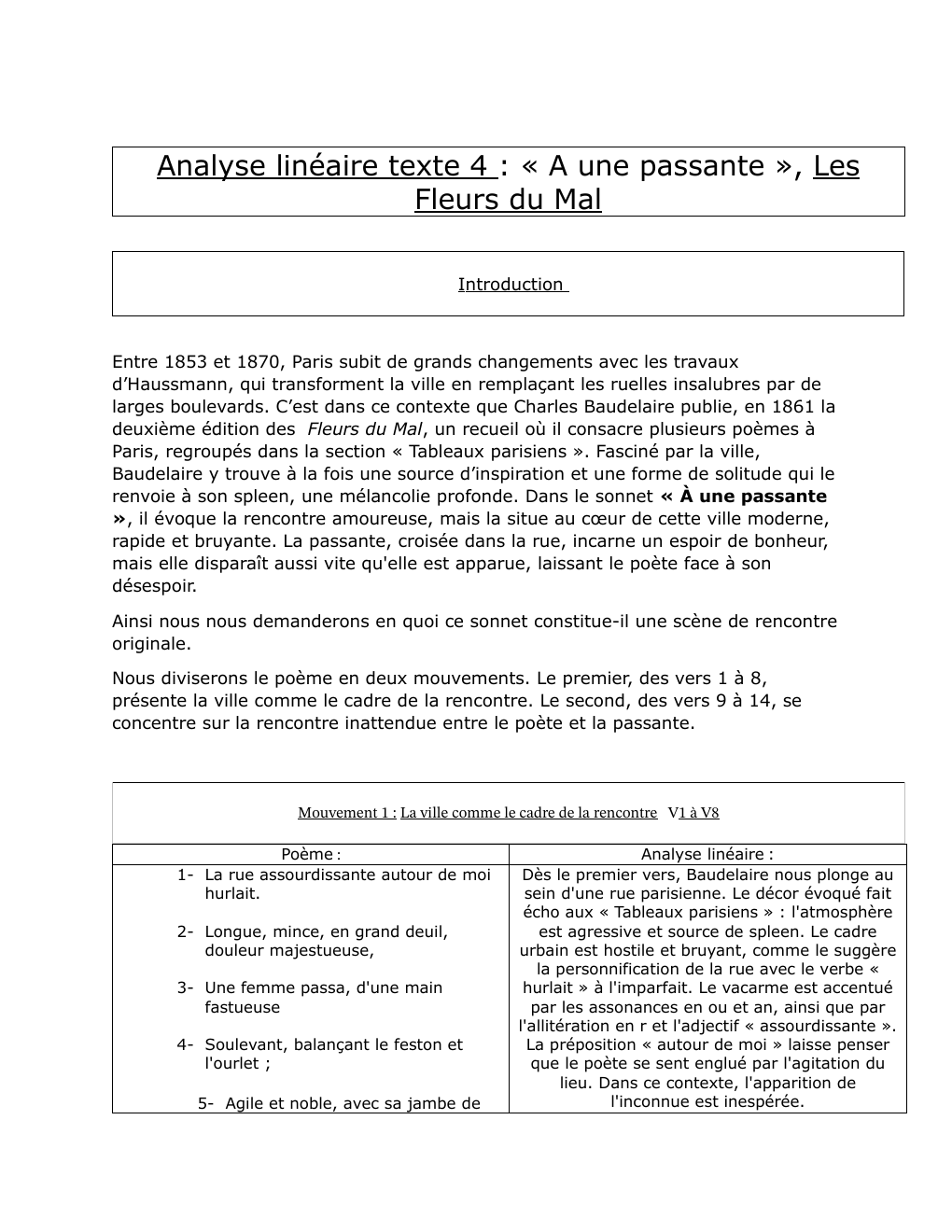

Mouvement 1 : La ville comme le cadre de la rencontre V1 à V8

Poème :

1- La rue assourdissante autour de moi

hurlait.

2- Longue, mince, en grand deuil,

douleur majestueuse,

3- Une femme passa, d'une main

fastueuse

4- Soulevant, balançant le feston et

l'ourlet ;

5- Agile et noble, avec sa jambe de

Analyse linéaire :

Dès le premier vers, Baudelaire nous plonge au

sein d'une rue parisienne.

Le décor évoqué fait

écho aux « Tableaux parisiens » : l'atmosphère

est agressive et source de spleen.

Le cadre

urbain est hostile et bruyant, comme le suggère

la personnification de la rue avec le verbe «

hurlait » à l'imparfait.

Le vacarme est accentué

par les assonances en ou et an, ainsi que par

l'allitération en r et l'adjectif « assourdissante ».

La préposition « autour de moi » laisse penser

que le poète se sent englué par l'agitation du

lieu.

Dans ce contexte, l'apparition de

l'inconnue est inespérée.

statue.

6- Moi, je buvais, crispé comme un

extravagant,

7- Dans son œil, ciel livide où germe

l'ouragan,

8- La douceur qui fascine et le plaisir

qui tue.

Le vers 2 se compose d'une série d'adjectifs et

de noms communs mélioratifs qui créent un

rythme particulier.

La description suggère la

perfection physique : la silhouette est « longue

» et « mince ».

Les codes de la beauté de

l'époque se traduisent par des courbes

généreuses, tandis que la femme, vêtue de noir,

arbore une tenue de deuil.

Le déterminant

indéfini « une femme » désigne un être inconnu

et souligne son unicité.

Le verbe « passa »

indique que cette vision est fugace.

Les

allitérations en l et les gérondifs associés

renforcent l'idée de légèreté et de grâce.

Le

raffinement de la passante se trouve encore

accentué par les adjectifs « majestueuse » et «

fastueuse ».

Au vers 5, l'auteur utilise une métaphore pour

évoquer sa jambe comme une sculpture,

soulignant la beauté....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire

- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire

- Analyse linéaire du sonnet: A une passante furtive de Charles Baudelaire

- analyse linéaire Les caractères Giton et Phédon

- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames