La courbe en J et le théorème des élasticités critiques

Publié le 21/01/2025

Extrait du document

«

La courbe en J et le théorème des élasticités critiques

Définition

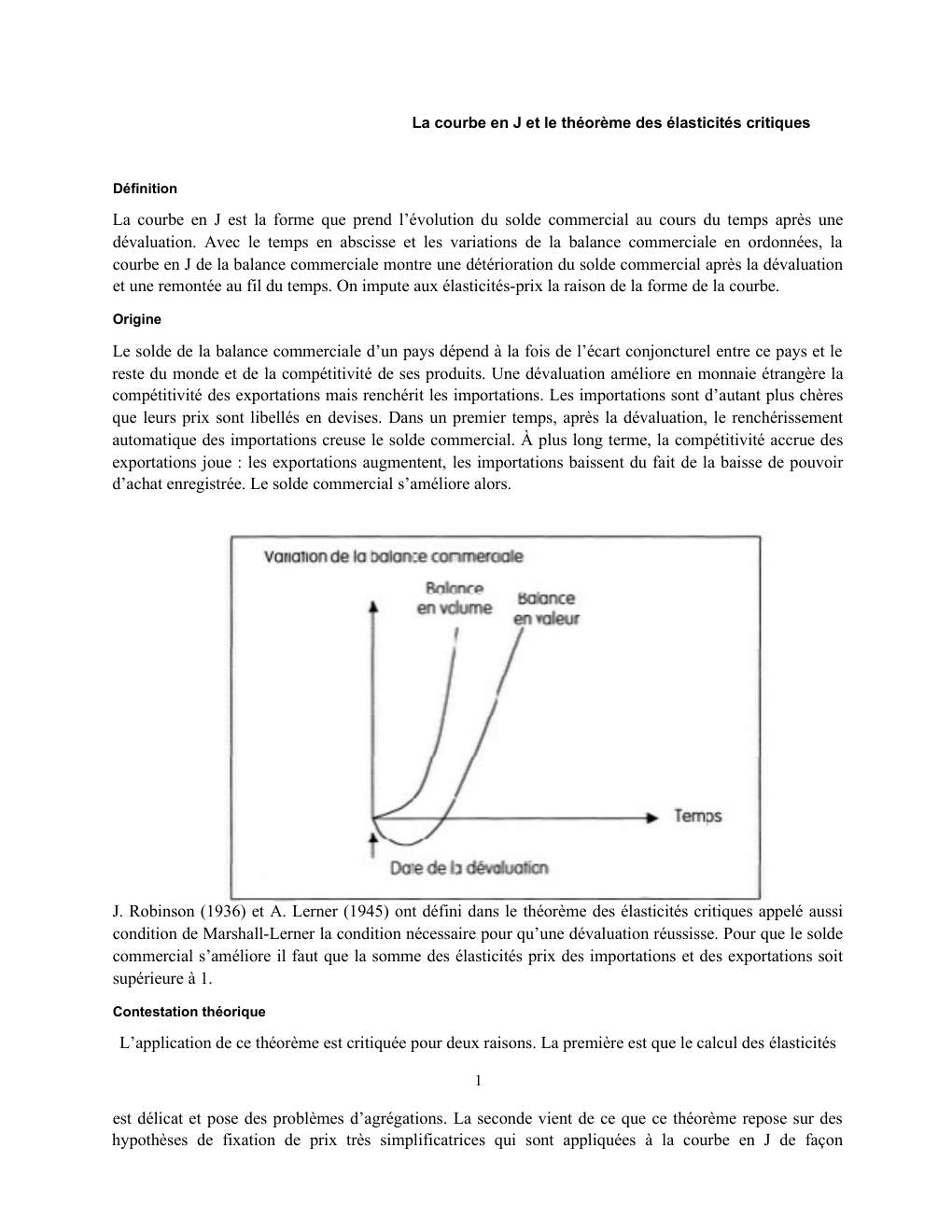

La courbe en J est la forme que prend l’évolution du solde commercial au cours du temps après une

dévaluation.

Avec le temps en abscisse et les variations de la balance commerciale en ordonnées, la

courbe en J de la balance commerciale montre une détérioration du solde commercial après la dévaluation

et une remontée au fil du temps.

On impute aux élasticités-prix la raison de la forme de la courbe.

Origine

Le solde de la balance commerciale d’un pays dépend à la fois de l’écart conjoncturel entre ce pays et le

reste du monde et de la compétitivité de ses produits.

Une dévaluation améliore en monnaie étrangère la

compétitivité des exportations mais renchérit les importations.

Les importations sont d’autant plus chères

que leurs prix sont libellés en devises.

Dans un premier temps, après la dévaluation, le renchérissement

automatique des importations creuse le solde commercial.

À plus long terme, la compétitivité accrue des

exportations joue : les exportations augmentent, les importations baissent du fait de la baisse de pouvoir

d’achat enregistrée.

Le solde commercial s’améliore alors.

J.

Robinson (1936) et A.

Lerner (1945) ont défini dans le théorème des élasticités critiques appelé aussi

condition de Marshall-Lerner la condition nécessaire pour qu’une dévaluation réussisse.

Pour que le solde

commercial s’améliore il faut que la somme des élasticités prix des importations et des exportations soit

supérieure à 1.

Contestation théorique

L’application de ce théorème est critiquée pour deux raisons.

La première est que le calcul des élasticités

1

est délicat et pose des problèmes d’agrégations.

La seconde vient de ce que ce théorème repose sur des

hypothèses de fixation de prix très simplificatrices qui sont appliquées à la courbe en J de façon

permanente.

Or, l’évolution du solde commercial en forme de J s’explique par des élasticités prix qui

varient avec le délai qui suit la dévaluation.

Le théorème en lui-même est critiqué par les auteurs non-keynésiens car il repose sur une logique

keynésienne de relance par la demande.

Le solde commercial apparaît alors comme une variable clé du

plein emploi.

La dévaluation de la monnaie n’est plus alors considérée que comme un moyen d’assurer un

emploi maximum.

Développement

La courbe en J vient de ce que l’effet prix est beaucoup plus rapide que l’effet volume.

Autrement dit,

dans un premier temps l’effet prix joue en renchérissant les importations à volume constant d’importation

et d’exportation.

L’effet volume c’est-à-dire l’augmentation des exportations par augmentation des parts

de marché et la baisse des importations par réduction des importations par moindre pouvoir d’achat ne

vient qu’après coup.

Il résulte aussi de la condition Marshall-Lerner que plus le déficit initial est grand

plus les élasticités prix doivent être fortes pour que le solde commercial retrouve une valeur positive.

Cependant, l’évolution au cours du temps du solde commercial dépend de trois critères.

Le premier

concerne le contenu en matière première des importations.

Si les importations en matières premières

facturées en devises représentent un poste important dans les importations, une dévaluation va provoquer

un creux plus important dans un premier temps et un redressement limité par la suite.

En effet, les

matières premières ne sont forcément pas substituables à des produits nationaux.

Le second facteur

concerne le comportement des exportateurs.

La courbe en J fait l’hypothèse que le prix des exportations

en monnaie nationale ne varie pas.

Cela exclut la possibilité qu’ont les exportateurs de moduler leurs

marges bénéficiaires.

Or, les exportateurs peuvent avoir un comportement de marge.

Si les exportateurs

vendent dans un pays dont la monnaie s’apprécie, ils peuvent accroître leurs marges pour bénéficier de

profits accrus en monnaie nationale.

S’ils vendent dans un pays dont la monnaie se déprécie ils peuvent

réduire ces marges pour limiter leur perte de part de marché en freinant la hausse de leurs prix en devises.

Enfin, la dévaluation à moyen terme augmente les exportations donc la production, ce qui suscite la

hausse des importations.

La hausse des prix importés se répercute sur les prix domestiques et réduit ainsi

la compétitivité.

Débat

La courbe en J donne-t-elle une image de la conjoncture ? Depuis le début des années 80, la condition de

Marshall, Lerner et Robinson est considérée comme nécessaire mais pas suffisante.

Pour qu’une

dévaluation soit réussie, il faut que cette condition soit remplie mais cela ne suffit pas à la réussite de la

dévaluation.

Les Etats-Unis, malgré une somme d’élasticités critiques comprise entre 1,3 et 2,2, n’ont pas

enregistré une corrélation entre dépréciation du dollar et redressement des comptes extérieurs sur les

années 80-90.

Trois éléments contribuent au succès d’une dévaluation.

Le premier concerne les comportements de

marge.

La période précédant la dévaluation est généralement marquée par une compression des marges

des producteurs domestiques de biens....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Cédric Villani : Théorème vivant

- Théorème de Tietze-Urysohn

- Analyse de La courbe de tes yeux de Paul Éluard

- Fiche outil sur la critique de roman + mes critiques

- Nom : Date : Réussite : Prénom : Numération 1) Place les nombres suivants sur la courbe.