Pourquoi Antigone est-elle si fascinante ?

Publié le 22/10/2010

Extrait du document

« Tu m’amuses ! « dit le roi Créon (p. 79)1 au cours de sa discussion avec sa nièce Antigone. Pourquoi ? Elle le dit elle-même : « Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n’appelez pas vos gardes, c’est pour m’écouter jusqu’au bout. « (p. 79)1. Créon a d’abord le désir de sauver sa nièce en voulant camoufler son acte de désobéissance. En effet, elle a transgressé à l’édit de Créon interdisant à quiconque, sous peine de mort, de rendre les devoirs funêbres à Polynice, le frère d’Antigone. Par la suite, face à l’obstination de sa nièce, Créon est, dans un sens, fasciné par Antigone. Ceci va ainsi nous amener la question du titre : Pourquoi Antigone est-elle si fascinante ?

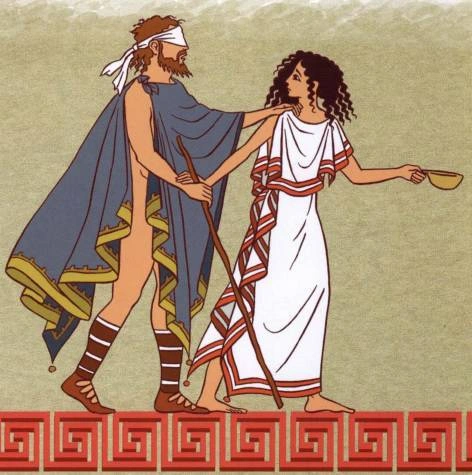

Si, nous autres lecteurs du XXème siècle, lisons aujourd’hui Antigone, cela signifie que ce mythe a eu un impact certain sur la société de la Grèce antique, l’histoire se déroulant à Thèbes, et sur les sociétés successives qui nous ont transmis la culture hellénique. La pièce de théâtre Antigone a été écrite par Sophocle vers 441 av. J.-C., puis reprise par de nombreux auteurs au cours des siècles, dont Jean Anouilh en 1944. Notre analyse va se baser sur cette fameuse pièce du XXème siècle.

Pour commencer, nous étudierons les caractéristiques d’Antigone puis sa place dans la société de l’Antiquité et dans notre société contemporaine.

Antigone est très particulière. Elle ne ressemble pas à l’image que l’on se fait habituellement des héroïnes. Elle est même plutôt l’antithèse de ce que l’on attend d’un héros. Elle est décrite par le Prologue comme « la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. «, « la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. « (p. 9)1. Elle se caractérise elle-même comme « noire et maigre « (p. 41)1. Sa nourrice lui dit également qu’elle « n’était pas comme les autres « (p. 17)1. En contraste, le Prologue mentionne la sœur d’Antigone comme « la blonde, la belle, l’heureuse Ismène. [...] Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu’Antigone. « (p. 10)1. Et pourtant ! C’est cela qui l’a rend si fascinante : sa différence ! Est-ce que, pendant les cours de français, nous parlons de Superman ? Ou est-ce que nous nous attardons beaucoup sur Tristan et Iseult ? Non, car ces héros sont « classiques «. En quelques lignes, nous pouvons tout dire sur leur caractère, ce qui n’est pas le cas pour Antigone.

Dans la pièce de Sophocle, l’attention est centrée sur le roi Créon et ses tourments politiques et personnels, alors qu’Antigone est utilisée comme révélateur de la personnalité de Créon. Nous pouvons comprendre que dans la Grèce antique, le roi avait plus d’importance qu’une femme qui « était femme et qu’elle n’aurait jamais raison contre des hommes. « (p. 70)2.

Anouilh écrit Antigone en 1944 à Paris avant la Libération3. De ce fait, nous pouvons voir ce texte comme un message pour la Résistance : Agissez non par devoir, mais par volonté ! Antigone aussi agissait, au début, par devoir : « Je le devais « (p. 65)1. Puis, lorsque Créon lui parle de son frère, elle hésite : « Moi, je croyais. [...] Je vais remonter dans ma chambre. « (p. 90)1. Mais sa volonté refait surface lorsque Créon lui parle de bonheur : « [...], la vie, ce n’est peut-être tout de même que le bonheur ! « (p. 92)1. À cet instant, sa volonté devient la plus forte : « Quel sera-t-il mon bonheur ? « (p. 92)1, « Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d’un petit morceau si j’ai été bien sage. « (p. 95)1. Par cette décision, le texte d’Anouilh nous montre une Antigone présente et surtout qui, tout au long de la pièce, peut choisir entre la vie et la mort contrairement à la pièce de Sophocle. De plus, cette fois-ci, c’est Créon qui sert de révélateur de la volonté d’Antigone et qui remet en cause les motivations de sa nièce.

En conclusion, la fascination que nous avons pour Antigone naît, comme nous l’avons cité précédemment, d’un simple mot : la différence. Elle est le contraire de notre idéologie et de notre stéréotype des héros. Et pourtant, nos regards se tournent vers elle. Non pas vers le beau Hémon, ni vers la belle Ismène, mais vers la noire Antigone. Qui voulons-nous être ? Un souvenir éternel mort ? Ou un éternel oubli vivant ? Voulons-nous devenir fascinant, comme Antigone, par notre mort ? Ou rester pathétiquement vivant ?

Il s’agit de cette identification que devait rechercher Jean Anouilh lorsqu’il réécrivit la pièce, en 1944, en montrant une Antigone centrale, à la mort tragique sur qui tous les regards se posent. Par cette mort, Antigone montre une dernière fois sa détermination car elle choisit volontairement de se pendre plutôt que de se laisser emmurer passivement.

1 Anouilh Jean : Antigone (1946), édition La Table Ronde, Paris, 2008

2 Sophocle : Théâtre complet (Antigone) (vers 441 av. J.-C.), édition by Garnier Frères, Paris, 1964

3 Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche_rouge (05.08.2010)

Liens utiles

- ANTIGONE ET LE GARDE (pp. 106-117) Faites l’analyse de la dimension tragique dans cet extrait d’Antigone

- L’HEROÏNE EFFRONTEE : ANTIGONE ENTRE REVOLTE ET RESPONSABILITE

- fiche technique de la pièce d antigone

- les deux conceptions du bonheur dans Antigone

- Commentaire Sophocle Antigone