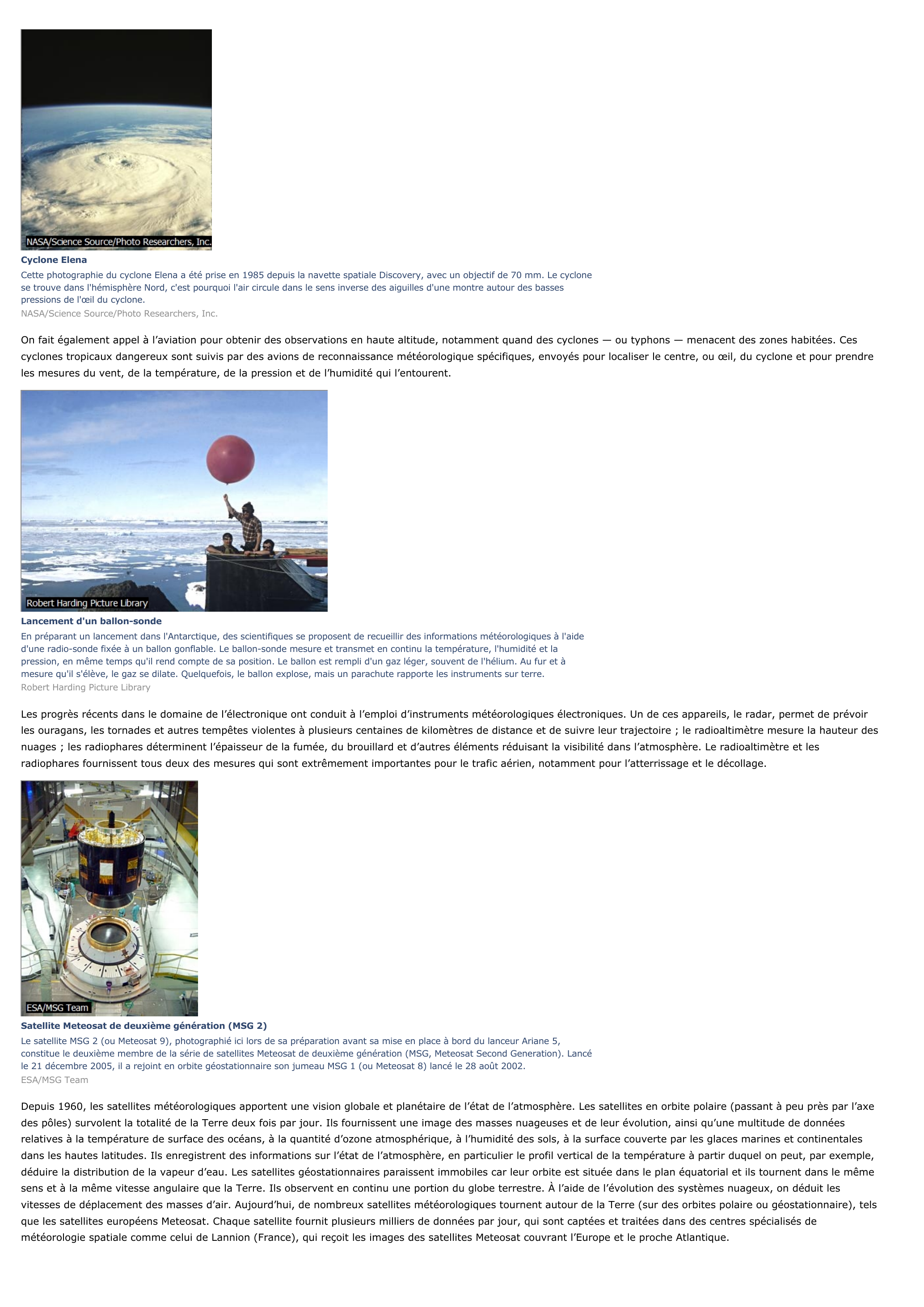

météorologie. 1 PRÉSENTATION météorologie, science qui étudie l'atmosphère terrestre. Elle a pour objet d'en connaître les états pour comprendre les phénomènes qui s'y déroulent afin de décrire le temps qu'il fait et de prédire le temps qu'il fera. La météorologie observe et étudie les 30 premiers kilomètres de l'atmosphère en contact avec la surface de la Terre : la troposphère et la stratosphère inférieure. 2 HISTORIQUE La météorologie est une science très récente. Certes, les savants de la Grèce antique se montrent très intéressés par l'atmosphère et, au IVe siècle av. J.-C., Aristote rédige un traité intitulé Meteorologiae, sur « l'étude des éléments de l'air «. Environ un tiers de l'ouvrage est consacré aux phénomènes atmosphériques et c'est d'après cette oeuvre que le terme moderne de météorologie a été forgé ; mais la météorologie progresse peu jusqu'à l'époque moderne. Les premières observations scientifiques (au sol) ont lieu à partir du milieu du XVIIe siècle quand sont inventés les instruments de mesure indispensables : le thermomètre de Galilée (1641), le pluviomètre de Benedetto Castelli (1639), le baromètre d'Evangelista Torricelli (1643), l'anémomètre et le premier hygromètre de Robert Hooke (1667) en même temps que progresse la connaissance des lois physiques des gaz et de la mécanique des fluides. En 1646, Blaise Pascal répète l'expérience de Torricelli, qu'il complète en 1648 en confirmant la pesanteur de l'air. Au Antoine de Lavoisier découvre la composition de l'air et, le XXe 1er XVIIIe siècle, George Hadley démontre l'effet de la rotation de la Terre sur la direction des vents, décembre 1783, le premier ballon explore l'atmosphère jusqu'à 3 400 m d'altitude. C'est à la veille du siècle (1899) que trois ballons-sondes lancés depuis Trappes (aujourd'hui dans les Yvelines) atteignent 13 000 m et permettent d'identifier la stratosphère. Une trentaine d'années plus tard, les ballons sont équipés d'un émetteur transmettant les mesures (température, pression, humidité de l'air) au fur et à mesure de l'ascension de la radiosonde. Depuis les années 1950, le perfectionnement des instruments de base et l'invention de nouveaux moyens d'investigation (radar, avions, fusées, satellites artificiels) ont permis d'acquérir une connaissance de plus en plus précise et étendue des phénomènes atmosphériques. Parallèlement à l'amélioration et à la multiplication des outils et des observations, base de la météorologie descriptive ou analytique, des théories relatives à la mécanique et à la thermodynamique de l'atmosphère se développent dans le premier tiers du XXe siècle sous l'impulsion de météorologues norvégiens, dirigés par Vilhelm Bjerknes. Elles sont à la base de la météorologie contemporaine et de l'explication de la circulation atmosphérique générale à laquelle est notamment attaché le nom du Suédois CarlGustav Rossby, inventeur du jet-stream. La connaissance de la circulation atmosphérique générale est indispensable pour des prévisions fiables du temps ; celles-ci s'établissent aujourd'hui à l'aide des ordinateurs les plus puissants du monde (méthode numérique), capables de résoudre en quelques secondes des équations complexes qui schématisent le fonctionnement de l'atmosphère (modélisation). Ces calculs intègrent plusieurs milliers de données collectées chaque jour. Le type de temps qu'il fait à un moment donné au-dessus d'un lieu (il pleut, il vente, le ciel est dégagé, etc.) dépend à la fois des conditions météorologiques locales mais aussi et surtout de celles qui règnent à des centaines, voire des milliers, de kilomètres de là. La météorologie exige l'observation simultanée de l'état de la troposphère en un très grand nombre de points de la planète, ainsi que la collecte et le regroupement des données pour leur traitement et leur analyse. Le développement de cette science va de pair avec l'essor des moyens de transmission, du télégraphe aux télécommunications par satellites en passant par la radio, le téléphone et Internet. Dès 1854, Urbain Le Verrier jette les bases de la météorologie française, fondée sur un réseau de treize stations, et amorce un système d'échanges d'observations avec les pays européens. En 1886, des messages météorologiques parviennent d'Amérique du Nord ; à ceux-ci s'ajoutent les observations consignées dans les journaux de bord des navires. Tout au long du XXe siècle, la coopération internationale s'organise, stimulée par les besoins et l'essor de l'aéronautique. En 1947 est créée l'Organisation météorologique mondiale (OMM), agence spécialisée des Nations unies, chargée de définir un système d'échanges, complet et rapide, des renseignements météorologiques entre tous les États membres. 3 LES OUTILS DE LA MÉTÉOROLOGIE Image radar Doppler Le radar Doppler mesure la vitesse et la direction du mouvement des nuages ainsi que leur densité. Cette image d'un orage sur l'Oklahoma, prise par un radar Doppler, montre un mésocyclone, masse d'air tourbillonnante qui peut signaler la formation imminente d'une tornade. Phil Degginger/Bruce Coleman, Inc. Les observations les plus répandues s'effectuent dans des stations météorologiques. L'équipement de base est l'abri météorologique installé dans un lieu dégagé. Placé à 2 m au-dessus du sol, il renferme des instruments de mesure homologués, protégés des rayons solaires et de l'agitation du vent. Ce sont les thermomètres à minima et à maxima, qui marquent la température la plus basse et la plus élevée de la journée ; le thermographe, qui enregistre les variations de la température au fil des heures, des jours, des semaines ; l'évaporomètre, qui mesure la hauteur d'eau évaporée ; l'hygromètre ou psychromètre qui, par la température de l'air sec et de l'air humide, indique l'humidité de l'air, tandis que l'hygrographe enregistre les variations du taux d'humidité ; le barographe ou baromètre enregistreur signale les variations de la pression. À proximité de l'abri météorologique se trouvent un pluviomètre et un pluviographe qui mesurent les hauteurs d'eau précipitées, une girouette qui indique la direction d'où vient le vent, un anémomètre qui en mesure la vitesse et un héliographe qui enregistre la durée d'insolation quotidienne. La nébulosité, exprimée en octas ou huitièmes de ciel couvert, doit être appréciée par l'observateur au moment des relevés. Sur les océans, des navires météorologiques et des bouées équipées de stations automatiques fournissent des mesures équivalentes à celles des abris à terre. Il existe dans le monde 9 000 stations météorologiques terrestres et 5 000 sur les océans, malheureusement inégalement réparties. Les données dites de surface, car obtenues près du sol, sont complétées par les radiosondages pour connaître la direction et la force du vent, la température et l'humidité, sur une épaisseur de la basse atmosphère de 25 km. Le réseau mondial comprend 1 500 stations, spécialisées dans le lancement des radiosondes, deux fois par jour à 0 h et 12 h TU (temps universel). Certains de ces lancements ont lieu à partir de navires. Cyclone Elena Cette photographie du cyclone Elena a été prise en 1985 depuis la navette spatiale Discovery, avec un objectif de 70 mm. Le cyclone se trouve dans l'hémisphère Nord, c'est pourquoi l'air circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour des basses pressions de l'oeil du cyclone. NASA/Science Source/Photo Researchers, Inc. On fait également appel à l'aviation pour obtenir des observations en haute altitude, notamment quand des cyclones -- ou typhons -- menacent des zones habitées. Ces cyclones tropicaux dangereux sont suivis par des avions de reconnaissance météorologique spécifiques, envoyés pour localiser le centre, ou oeil, du cyclone et pour prendre les mesures du vent, de la température, de la pression et de l'humidité qui l'entourent. Lancement d'un ballon-sonde En préparant un lancement dans l'Antarctique, des scientifiques se proposent de recueillir des informations météorologiques à l'aide d'une radio-sonde fixée à un ballon gonflable. Le ballon-sonde mesure et transmet en continu la température, l'humidité et la pression, en même temps qu'il rend compte de sa position. Le ballon est rempli d'un gaz léger, souvent de l'hélium. Au fur et à mesure qu'il s'élève, le gaz se dilate. Quelquefois, le ballon explose, mais un parachute rapporte les instruments sur terre. Robert Harding Picture Library Les progrès récents dans le domaine de l'électronique ont conduit à l'emploi d'instruments météorologiques électroniques. Un de ces appareils, le radar, permet de prévoir les ouragans, les tornades et autres tempêtes violentes à plusieurs centaines de kilomètres de distance et de suivre leur trajectoire ; le radioaltimètre mesure la hauteur des nuages ; les radiophares déterminent l'épaisseur de la fumée, du brouillard et d'autres éléments réduisant la visibilité dans l'atmosphère. Le radioaltimètre et les radiophares fournissent tous deux des mesures qui sont extrêmement importantes pour le trafic aérien, notamment pour l'atterrissage et le décollage. Satellite Meteosat de deuxième génération (MSG 2) Le satellite MSG 2 (ou Meteosat 9), photographié ici lors de sa préparation avant sa mise en place à bord du lanceur Ariane 5, constitue le deuxième membre de la série de satellites Meteosat de deuxième génération (MSG, Meteosat Second Generation). Lancé le 21 décembre 2005, il a rejoint en orbite géostationnaire son jumeau MSG 1 (ou Meteosat 8) lancé le 28 août 2002. ESA/MSG Team Depuis 1960, les satellites météorologiques apportent une vision globale et planétaire de l'état de l'atmosphère. Les satellites en orbite polaire (passant à peu près par l'axe des pôles) survolent la totalité de la Terre deux fois par jour. Ils fournissent une image des masses nuageuses et de leur évolution, ainsi qu'une multitude de données relatives à la température de surface des océans, à la quantité d'ozone atmosphérique, à l'humidité des sols, à la surface couverte par les glaces marines et continentales dans les hautes latitudes. Ils enregistrent des informations sur l'état de l'atmosphère, en particulier le profil vertical de la température à partir duquel on peut, par exemple, déduire la distribution de la vapeur d'eau. Les satellites géostationnaires paraissent immobiles car leur orbite est située dans le plan équatorial et ils tournent dans le même sens et à la même vitesse angulaire que la Terre. Ils observent en continu une portion du globe terrestre. À l'aide de l'évolution des systèmes nuageux, on déduit les vitesses de déplacement des masses d'air. Aujourd'hui, de nombreux satellites météorologiques tournent autour de la Terre (sur des orbites polaire ou géostationnaire), tels que les satellites européens Meteosat. Chaque satellite fournit plusieurs milliers de données par jour, qui sont captées et traitées dans des centres spécialisés de météorologie spatiale comme celui de Lannion (France), qui reçoit les images des satellites Meteosat couvrant l'Europe et le proche Atlantique. 4 COLLECTE ET TRANSMISSION DES DONNÉES Tempêtes tropicales © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. L'organisation de la météorologie internationale repose sur le relevé et la collecte des mesures au même moment partout dans le monde et dans les mêmes conditions. Dans les stations de base, les mesures courantes (température, pression, humidité, nébulosité, etc.) sont effectuées toutes les 6 heures (0 h, 6 h, 12 h, 18 h) en temps universel (heure du méridien de Greenwich). Ces observations locales, rédigées en langage chiffré, selon un code international unique, sont transmises immédiatement à des stations régionales puis nationales ; ces dernières procèdent aux premiers traitements, en s'appuyant aussi sur les données provenant des satellites et des pays étrangers voisins. Certains de ces centres regroupent et diffusent les données à l'échelle continentale (par exemple Nairobi pour l'Afrique) avant de les transmettre aux centres mondiaux des traitements que sont Washington et Bracknell près de Londres. L'objectif est d'obtenir un instantané de l'état de l'atmosphère, pris au-dessus du plus grand nombre de points possible de la planète afin de prévoir les mouvements des masses d'air. En une heure approximativement, les données de surface et d'altitude de l'ensemble de l'hémisphère Nord sont traitées et les résultats diffusés auprès des centres régionaux de nombreux pays. En deux heures, les cartes météorologiques des centres nationaux, dessinées à partir des données recueillies, sont transmises par télécopie et disponibles dans les bureaux de météorologie des aéroports et des grandes villes. Certaines analyses des conditions en altitude sont aujourd'hui préparées automatiquement par des ordinateurs, qui, grâce à des périphériques supplémentaires, peuvent traduire et stocker des informations de télétype codées, faire des calculs mathématiques, et cartographier les résultats. Ces analyses sont transmises par télécopie aux différents centres et utilisées dans des procédures météorologiques numériques. Symboles météorologiques © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. On connaît depuis longtemps l'ensemble des équations qui régissent les conditions physiques de l'atmosphère. Mais il a fallu attendre années 1990 pour que des équipements informatiques rapides et suffisamment puissants permettent leur exploitation. Par exemple le centre Suitland, aux États-Unis, exploite sur ses ordinateurs, deux fois par jour, quatre types de modèles météorologiques, deux pour couvrir le monde, et deux autres pour couvrir l'Amérique du Nord. On utilise des types de modèles différents pour des problèmes météorologiques spécifiques comme les ouragans. À l'échelle mondiale, le centre de données météorologiques le plus important est le Centre européen de prévision météorologique, situé à Bracknell, en Angleterre. Cependant, la complexité des phénomènes atmosphériques et l'inégalité de la densité du réseau de mesures à travers le monde ne permettent pas d'établir une prévision directe. Il est possible à l'heure actuelle de faire des statistiques mathématiques analogues ou de reproduire des modèles de l'atmosphère. Dans le modèle le plus simple, on ne fait que des prévisions à un seul niveau. On peut faire des descriptions plus proches de la réalité en utilisant simultanément plusieurs niveaux. Le modèle le plus sophistiqué en comporte neuf. Grâce à ces équations, on peut calculer les variations des propriétés atmosphériques de chaque niveau sur une période de temps brève, à condition de connaître l'état initial de l'atmosphère avant d'effectuer les calculs. En résolvant les équations, il est possible d'informatiser l'état de l'atmosphère pour chaque niveau dix minutes après les observations. Les données prévues sont alors substituées aux données initiales observées et ce processus est répété pour chaque période de temps pendant soixante-douze heures. Les prévisions à douze, vingt-quatre, trente-six, quarante-huit et soixante-douze heures après le temps initial sont automatiquement tracées sur des cartes qui décrivent les conditions prévues pour chaque niveau et sont transmises par télécopie aux différents centres et à d'autres utilisateurs qui ont accès au service de télécopie. Carte météorologique © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ces procédures sont donc transmises automatiquement, mais les prévisions qui en résultent nécessitent une certaine expérience pour les interpréter et les adapter aux conditions locales qui ne sont pas prises en compte dans les modèles. Pluviomètre Un pluviomètre est un récipient cylindrique ouvert vers le haut utilisé pour mesurer la quantité de pluie tombée. Disposé verticalement, il comporte un entonnoir qui recueille l'eau de pluie dans une bouteille logée au-dessous du niveau du sol. Le rebord de l'entonnoir est généralement placé à 30 mm au-dessus de la surface. L'éprouvette est graduée en millimètres ou en centimètres. © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. La précision des prévisions météorologiques est relative. Depuis les années 2000, on a eu tendance à donner des précisions supérieures à 90 p. 100 pour des prévisions sur 24 heures. Les modèles numériques permettent un affinement considérable de la précision des prévisions, comparée à celle obtenue par les anciennes méthodes trop subjectives. Il est devenu possible de prévoir le temps 5 à 7 jours à l'avance avec un certain succès. 5 LES APPLICATIONS DE LA MÉTÉOROLOGIE Les applications de la météorologie sont nombreuses et variées. Les informations météorologiques sont absolument indispensables pour la navigation aérienne et elles sont fortement recommandées pour la navigation et les activités maritimes. Les services météorologiques ont pour mission de lancer des messages d'alerte lorsque les météores peuvent avoir des effets catastrophiques sur les populations : avis de tempête, de pluies exceptionnelles, d'arrivée d'un cyclone, etc., et même lorsqu'il s'agit d'événements ordinaires, l'annonce de tel type de temps permet de prendre des dispositions pour en diminuer le désagrément (salage des rues avant une chute de neige). Dans cette perspective, la météorologie a une utilité économique. Les agriculteurs sauront comment doser l'irrigation de leurs champs s'ils connaissent l'évaporation et la durée supposée d'une période de sécheresse ; dans d'autres cas, ils sauront s'il faut se hâter de rentrer les récoltes, etc. Les métiers du bâtiment, surtout lorsqu'il s'agit de grands travaux, ont besoin de connaître les périodes d'intempéries qui risquent d'interrompre les chantiers. Enfin, même pour les manifestations sportives (jeux Olympiques, tournois de tennis) les informations sur le temps sont utilisées pour, par exemple, homologuer un record ou poursuivre un match. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.