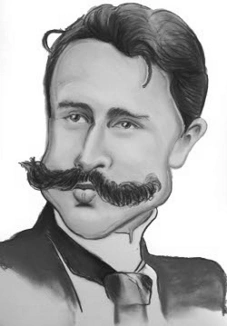

Guy de Maupassant

Publié le 15/04/2011

Extrait du document

UN EXEMPLE DE DISSERTATION EXPLICATIVE La vie est cruelle : tel est le message que Guy de Maupassant livre au lecteur dans le conte « Aux champs ». Démontrez. Les auteurs réalistes s’efforcent de décrire la réalité sans l’embellir. Voilà sans doute ce qui guide Guy Sujet amené (on fait le lien avec le courant de Maupassant dans ses Contes normands et parisiens, plus particulièrement dans «Aux champs», un conte qui met en scène des paysans et des bourgeois de la Normandie. /Dans cette oeuvre, publiée en 1882, l’auteur démontre que la vie est cruelle. /Cette cruauté trouve sa source dans les inégalités sociales, elle est Sujet posé (on nomme l’auteur, l’oeuvre, le titre du surtout observable dans la négociation que les aristocrates mènent avec les paysans et elle éclate au grand conte et on rappelle le sujet) jour dans le dénouement. Sujet divisé (on présente les trois idées principales) Dans «Aux champs», un très large fossé sépare les aristocrates des paysans./ Les d’Hubières, qui se Mini-introduction promènent en voiture légère par un bel après-midi du mois d’août, flottent dans l’argent. Aux enfants des Idée secondaire paysans, ils offrent gâteaux, bonbons et autres gâteries. Aux parents, ils proposent une somme faramineuse, Preuve (différents exemples tirés du texte) soit 20 000 francs, en plus d’une rente mensuelle de 120 francs. /À l’opposé, les Tuvache et les Vallin /habitent d’humbles «chaumières» (l. x), travaillent une «terre inféconde» (l. x) et s’alimentent Idée secondaire «péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air» (l. x). Bien entendu, le nombre élevé d’enfants n’est pas perçu comme une richesse, comme en témoigne le champ lexical utilisé pour les désigner : Lien + Idée secondaire « petits, marmaille, produits, noms, mioches, moutards, lignées ». (l. x) /En somme, déjà ce monde est cruel : seul le privilège de la naissance explique qu’on vivra richement ou non. Lien + Mini-conclusion (lien avec la thèse de départ) La négociation que les aristocrates imposent aux paysans fait aussi ressortir la cruauté. /Les d’Hubières, Mini-introduction malgré leur fortune, ne sont pas heureux : ils n’ont pas d’enfants. Jamais ne leur vient l’idée d’en Idée secondaire adopter un. Non, ils offrent aux Tuvache et aux Vallin de le leur acheter. /Déjà la proposition paraît indécente; pourtant, ils ne semblent en éprouver aucune honte. À prime abord, l’amour de Madame d’Hubières pour les enfants peut sembler sincère. Mais, lorsque vient le temps de choisir, peu lui importe qu’il soit Tuvache ou Vallin. Il suffit qu’on satisfasse son caprice d’enfant gâté. Monsieur d’Hubières, lui, ne Preuve (explications + citation) laisse percer aucun sentiment. Il argumente, il transige comme on le fait pour le bétail : «Monsieur d’Hubières recommença ses propositions, mais avec plus d’insinuations, de précautions oratoires, d’astuce.» (l. x) /Quant aux paysans, ils ne sont guère mieux. /Ce marché leur pose un véritable dilemme : comme ils ne peuvent assurer à leurs enfants le minimum vital et encore moins un avenir, ce pacte semble un cadeau du ciel. Il leur permet d’améliorer leur sort et celui de leurs autres enfants. Les Tuvache refusent le Idée secondaire marché, plus par respect des convenances sociales que par amour filial : «Ce s’rait une abomination» (l. Preuves (explications + citation) x), dit la mère Tuvache. Quant aux Vallin, ils finissent par céder. À l’enfant sacrifié, ils pensent très peu. Ils sont même prêts à le monnayer : «Cent francs par mois, c’est point suffisant pour nous priver du p’tit; ça travaillera dans quéqu’z’ans, ct’éfant; i nous faut cent vingt francs.» (l. x). /Cruel, ce conte ? Certes, il l’est pour les pauvres qui, par nécessité, sont amenés à vendre leurs enfants et, pour les enfants, qui sont traités comme des bêtes. Mini-conclusion (on fait le lien entre les idées de ce paragraphe et la thèse) Enfin, il faut voir que le dénouement ne vient pas corriger la situation. Selon les normes morales, les Lien + Mini-introduction Tuvache, qui ont refusé de vendre leur Charlot, auraient dû être récompensés et les Vallin, punis sévèrement. Mais la conclusion est tout autre. /En fait, tout le monde semble perdant, sauf les d’Hubières. N’ont-ils pas gagné un fils et un héritier qui transmettra leur nom et leurs richesses ? /Les Vallin, même Idée secondaire s’ils ont «vivoté à leur aise» (l. x), ont perdu la considération de leur communauté et l’amitié des Preuves (explication) Tuvache. /Ils peuvent toujours se consoler quand le fils prodigue revient à la toute fin, sans un mot de Idée secondaire reproches : sans doute est-ce pour se faire pardonner qu’ils l’exhibent comme un trophée. /Quant aux Preuve (citations + explications + exemples) Tuvache, «restés misérables» (l. x), ils perdront jusqu’à l’estime de ce fils /qu’ils n’avaient point voulu céder : «Des parents comme vous ça fait l’malheur des éfants.» (l. x) Cruel retour des choses s’il en est! Idée secondaire Eux qui, durant toute leur vie, s’étaient targués d’avoir agi en bons parents, voilà que ce fils les quitte. Et pour souligner davantage l’incongru de la situation, Maupassant ajoute : «Il ouvrit la porte. Un Preuve (explications + citations) bruit de voix entra. Les Vallin festoyaient avec l’enfant revenu.» (l. x)/ En somme, comme on le voit, les plus cruellement punis sont les Tuvache, ceux qui avaient le mieux agi. Lien + mini-conclusion (on dégage le fait le plus marquant du paragraphe) En définitive, oui la vie est cruelle, du moins dans ce conte. /On a vu que le seul fait d’appartenir à un Lien + réponse milieu social détermine déjà les chances de réussite. On a établi que la négociation entre les parents ne Rappel prenait pas en compte le principal intéressé, l’enfant. Enfin, force est de constater que le dénouement ne vient pas rétablir une certaine justice. /Tout compte fait, ce conte constitue une nouvelle preuve que la Ouverture (retour sur des aspects littéraires) justice n’est pas toujours du côté des justes et des petits. Maupassant, après La Fontaine, Voltaire et Beaumarchais, se fait le porte-parole des laissés-pour-compte de l’histoire. (825 mots)

Liens utiles

- BEL-AMI Guy de Maupassant - résumé de l'œuvre

- UNE VIE. Roman de Guy de Maupassant (résumé et analyse de l'oeuvre)

- Horla (le). Récits de Guy de Maupassant (analyse détaillée)

- BOULE DE SUIF de Guy de Maupassant (fiche de lecture et critique)

- DES VERS. (résumé & analyse) de Guy de Maupassant