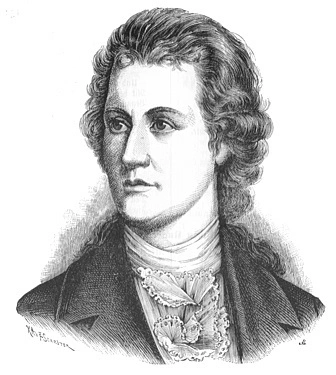

GOETHE UND HEGEL

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

Goethe bildete die deutsche Literatur zur Weltliteratur und Hegel die

deutsche Philosophie zur Weltphilosophie. Ihre Hervorbringungskraft

war von einer vollkommenen Normalität, weil ihr Wollen im Einklang

mit ihrem Können stand. Was nachher kommt, kann sich an

Weite des Umblicks und Energie der Durchdringung nicht damit messen;

es ist überspannt oder abgespannt, extrem oder mittelmäßig und

mehr versprechend als haltend.

Im selben Jahr 1806, als Napoleon durch Jena und Weimar kam,

vollendete Hegel die Phänomenologie des Geistes und Goethe den

ersten Teil des Faust, zwei Werke, in denen die deutsche Sprache ihre

breiteste Fülle und ihre tiefste Dichte erreicht. Doch ist das Verhältnis

von Hegel zu Goethe viel unscheinbarer als das von andern deutschen

Denkern und Dichtern, so daß es den Anschein erweckt, als hätten sie

nur nebeneinander gelebt, ohne miteinander zu wirken. Während

Schiller durch Kant und die Romantiker durch Fichte und Schelling

geprägt sind, ist Goethes Anschauung der natürlichen und menschlichen

Welt durch keinen der klassischen Philosophen bestimmt. Sein

Dichten bedurfte keines philosophischen Rückhalts, weil es in sich selber

gedankenvoll war und seine naturwissenschaftlichen Forschungen

waren von derselben Einbildungskraft geleitet wie seine Dichtung.

Hegel und Goethe kann also nicht bedeuten, daß ihr Lebenswerk von

einander abhängig ist oder unmittelbar ineinander greift, wohl aber

soll die Verbindung andeuten, daß zwischen der Anschauung Goethes

und dem Begreifen Hegels eine innere Beziehung besteht, die sowohl

eine Nähe wie eine Entfernung bezeichnet. Die Anerkennung, die jeder

von beiden dem Werk und dem Wirken des andern zollte, beruht

auf dem Abstand, den ihre Verbindung behielt. Indem aber jeder das

Seine tat, war die Gesinnung, in der sie es taten, doch in entscheidenden

Dingen dieselbe. Die Differenz, welche sie auseinander hält und

vereinigt, wird deutlich, wenn man beachtet, daß Goethes »Urphänotnene

« und das »Absolute« von Hegel sich in der Sache genau so respektvoll

begegnen wie Goethe und Hegel selber in ihrem persönlichen

Leben.2

17

Ihre beiderseitige Beziehung erstreckt sich über drei Jahrzehnte. Einige

Tagebuchaufzeichnungen und mündliche Äußerungen von Goethe sowie

die wenigen Briefe, die zwischen ihnen gewechselt wurden, sind

alles, was ihr Verhältnis dokumentiert. In Hegels Werken wird beiläufig

einige Male auf Goethe verwiesen, ausführlicher mit Bezug auf

die Farbenlehre in den beiden Ausgaben der Encyclopädie.3 Andrerseits

hat Goethe eine Briefstelle Hegels über denselben Gegenstand im

4. Heft zur Naturwissenschaft abgedruckt. Doch ging ihr Verhältnis

über diese sachliche Anteilnahme hinaus.

Hegel schreibt am 24. April 1825 an Goethe von den näheren Motiven

seiner »Anhänglichkeit und selbst Pietät«; »denn wenn ich den

Gang meiner geistigen Entwicklung übersehe, sehe ich Sie überall

darein verflochten und mag mich einen Ihrer Söhne nennen; mein Inneres

hat gegen die Abstraktion Nahrung zu widerhaltender Stärke

von Ihnen erhalten und an Ihren Gebilden wie an Fanalen seinen

Lauf zurechtgerichtet.« 4 Dem entspricht Goethes Äußerung nach Hegels

Tod zu Varnhagen, er empfinde ein tiefes Bedauern über den

Verlust dieses »hochbegabten, bedeutenden Reihenführers«, der ein so

»wohlbegründeter und mannigfach tätiger Mann und Freund« gewesen

sei. »Das Fundament seiner Lehre lag außer meinem Gesichtskreis,

wo aber sein Tun an mich heranreichte oder auch wohl in meine Bestrebungen

eingriff, habe ich immer davon wahren geistigen Vorteil

gehabt.« 5 Noch ferner als das dogmatische Fundament von Hegels

eigener Lehre lagen Goethe die Nachkonstruktionen der Hegelschüler,

obgleich er auch von solchen tüchtige Kenntnisse lobend erwähnt. So

studierte er noch als Achtundsiebzigjähriger ein Buch von Hinrichs

über die antike Tragödie und nahm es zum Ausgangspunkt eines bedeutenden

Gesprächs.6 Einem andern Schüler von Hegel, L. von Henning,

der an der Berliner Universität Vorlesungen über Goethes Farbenlehre

hielt, stellte er das nötige Material zur Verfügung. Zu dem

selbständigsten der damaligen Hegelschüler, dem Rechtsphilosophen

E. Gans, hat sich Goethe nach dessen Bericht in folgender Weise geäußert:

»Er meinte, wenn die Philosophie es sich zur Pflicht mache,

auch auf die Sachen und Gegenstände, welche sie behandelt, Rücksicht

zu nehmen, so dürfte sie um so wirksamer werden, je mehr sie freilich

auch mit den Empirikern zu tun bekomme; nur werde immer die Frage

entstehen, ob es zugleich möglich sei, ein großer Forscher und Beobachter

und auch ein bedeutender Verallgemeinerer und Zusammenfasser

zu sein ... Er traute Hegel zwar sehr viele Kenntnisse in der Natur

wie in der Geschichte zu, ob aber seine philosophischen Gedanken

18

sich nicht immer nach den neuen Entdeckungen, die man doch stets

machen würde, modifizieren müßten, und dadurch selber ihr Kategorisches

verlören, könne er zu fragen doch nicht unterlassen ... Er kam

nunmehr auf die Jahrbücher. Ihm mißfiel eine gewisse Schwerfälligkeit

und Weitläufigkeit, welche in den einzelnen Abhandlungen läge;

er tadelte meine Rezension über Savignys Geschichte des römischen

Rechts im Mittelalter aus dem Gesichtspunkte, daß ich den Autor nötigen

wollte, etwas anderes zu tun, als er im Sinn habe ...« 7

Ebenso wie Goethe hier die Aufnötigung einer fremden Denkweise

ablehnt, betont er in einem Brief an Hegel, es handle sich bei seinen

naturwissenschaftlichen Arbeiten nicht um eine »durchzusetzende Meinung

«, sondern um eine »mitzuteilende Methode«, deren sich jeder

nach seiner Art als eines Werkzeugs bedienen möge.8 Unmittelbar

nach diesem Vorbehalt folgt aber eine Anerkennung von Hegels Bestrebungen,

welche zeigt, wie sehr auch Goethe aller zuchtlosen Willkür

abgeneigt war. »Mit Freuden höre ich von manchen Orten her,

daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte

bringt; es tut freilich not, daß in dieser wunderlichen Zeit irgendwo

aus einem Mittelpunkt eine Lehre sich verbreite, woraus theoretisch

und praktisch ein Leben zu fördern sei. Die hohlen Köpfe wird man

freilich nicht hindern, sich in vagen Vorstellungen und tönenden Wortschällen

zu ergehen; die guten Köpfe jedoch sind auch übel daran,

denn, indem sie falsche Methoden gewahren, in die man sie von Jugend

auf verstrickte, ziehen sie sich auf sich selbst zurück, werden abstrus

oder transzendieren.« 9 Der Wille zu einer überlieferbaren Gründung

verband Goethe, über Hegels »Lehre« hinweg, mit dessen geistigem

»Tun«. Diese für das ganze Verhältnis von Goethe zu Hegel

charakteristische Unterscheidung äußert sich drastisch in einem Gespräch

mit dem Kanzler Müller: »Ich mag nichts Näheres von der Hegelschen

Philosophie wissen, wiewohl Hegel selbst mir ziemlich zusagt.

« 10 Konzilianter schreibt Goethe an Hegel selber etwas später:

»Ich halte meinen Sinn möglichst offen für die Gaben des Philosophen

und freue mich jedesmal, wenn ich mir zueignen kann, was auf eine

Weise erforscht wird, welche die Natur mir nicht hat zugestehen wollen.

«11 So fühlte sich Goethe zeitlebens von Hegels Philosophie zugleich

angezogen und abgestoßen, und doch war er im Grunde gewiß,

daß sie im Geiste einander begegneten. Wundersam spricht sich

dies aus in seinem letzten Brief an Zelter: »Glücklicherweise ist Dein

Talentcharakter auf den Ton, das heißt auf den Augenblick angewiesen.

Da nun eine Folge von konsequenten Augenblicken immer eine

Art von Ewigkeit selbst ist, so war Dir gegeben, im Vorübergehenden

stets beständig zu sein und also mir sowohl als Hegels Geist, insofern

ich ihn verstehe, völlig genug zu tun.« 13

Liens utiles

- Nietzsches Beurteilung von Goethe und Hegel

- Das Ende der von Goethe und Hegel vollendeten Welt

- Je suis libre quand je suis auprès de moi (Hegel

- L'indicible chez Bergson et Hegel

- L'art selon Hegel