Explication du texte de Bergson

Publié le 18/01/2012

Extrait du document

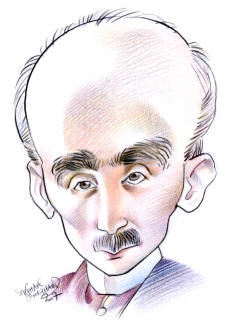

S’il est vrai que nous associons la notion de conscience à la connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes, la conscience, par cette possibilité qu'elle a de faire retour sur elle-même, est toujours également conscience de soi. C'est elle qui fait de l'homme un sujet, capable de penser le monde qui l'entoure. Bergson, dans ce texte, montre que la conscience a une fonction bien précise : celle biologique d’adaptation au milieu (naturel, social...).

En effet c’est un épiphénomène qui adopte tout ce qu’enregistre le corps et suit ses habitudes machinales.

Ainsi en quoi Bergson associe-t-il le caractère distinctif de l’état de conscience à cette situation spécifique du choix ? Et quelle conception de la conscience nous montre-il alors?

La thèse de l’auteur « la conscience est synonyme de choix » est donnée à la fin du texte. Pour Bergson la conscience est utile à l’homme car elle lui revient la fonction essentielle de choisir l’action à adopter.

Pour ce faire, initialement, Bergson évoque une hypothèse, qu’il nomme par la suite d’une loi. De la sorte il part d’une simple expérience afin de ramener ceci à la compréhension de la conscience en général.

En effet il ramène le fait à une situation d’apprentissage, d’un temps pour apprendre un exercice. Ce que l’auteur veut nous faire comprendre ne s’agit pas de réflexion sur la conscience mais l’apprentissage dont il est question est directement pratique, plus exactement corporel. On parle ici alors d’une suite de “mouvements” qui “s’enchainent...entre eux”. On peut correspondre ce genre de mouvements qui s’enchainent dans les domaines artistiques tels que la danse qu’en milieu sportif où l’on nécessite un exercice : un entrainement. Un entrainement car il s’agit ici de réaliser une série de mouvements où l’effet de répétition devient un automatisme que l’enchainement de chaque mouvements s’exécute « mécaniquement » et facilement par habitude. Or l’auteur nous fait remarquer qu’aux débuts de cet entrainement il nous est donné d’intervenir par conscience dans chaque mouvement parce que celui-ci nous implique un choix. Puis au fur et mesure les mouvements « s’enchainent davantage entre eux » si bien que selon Bergson nous ne pouvons plus intervenir dans ce que nous faisons. Effectivement plus une action devient pour nous une habitude, moins nous avons besoin d’y penser. La conscience n'apparaît plus et n'intervient plus: le mouvement devient alors inconscient, machinal.

De ce fait, Bergson interprète ce phénomène de la conscience selon lequel plus il se fait de l’automatisme, l’auteur la décrit comme endormit « s’endort » c’est-à-dire qu’elle perd autant dans la spontanéité de nos actions que de sa vivacité. Lorsque le mouvement n’est pas encore retenu, ici il n’est pas encore imprimé dans le corps, le mouvement nous est alors spontané, en outre la conscience est plus haut de son intensité. La conscience est donc ici directement liée à l’activité corporelle non à une pure pensée comme on pourrait le penser. Dans le cas contraire si la conscience est à son comble, l’activité est alors « libre » qui veut dire qu’elle est purement automatique. Cette liberté se rapporte ici au choix, à une notion de réalité qui est évoquée dans la dernière partie du texte. Bergson dit : « Quels sont, d'autre part, les moments ou notre conscience atteint le plus de vivacité? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure où nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que nous l'auront fait? » Bergson parle de moment de crise intérieure. La crise est précisément ce moment de décision: la conscience de ce que je fais est d’autant plus aiguë quand ce que je fais, loin de se fondre dans une série automatique (habitude) prend la valeur d’un présent lourd d’un avenir possible (choix important à faire). C’est par rapport à cet avenir, mais aussi en considération d'un passé que je peux m’apercevoir moi-même, comme acteur conscient d’une situation. Le choix suscite donc l’hésitation. En outre il s’agit, dans un recul, de se donner à voir et à comprendre ce qui attend : « prendre conscience » des possibilités impliquées. Le choix implique donc une mise en présence du réel. Il s’agit alors d’accommoder ce qui l’entoure. Il en conclut qu’être conscient c’est avant tout « choisir ».

Liens utiles

- Explication de texte Henri Bergson

- Explication de Texte Bergson

- Explication de texte - Philosophie politique - Bergson

- explication de texte bergson

- Explication de texte Bergson le langage