Du coté de chez Swann, Marcel Proust - Problématique : Quelle vision a le narrateur sur le monde qui l'entoure ?

Publié le 04/08/2010

Extrait du document

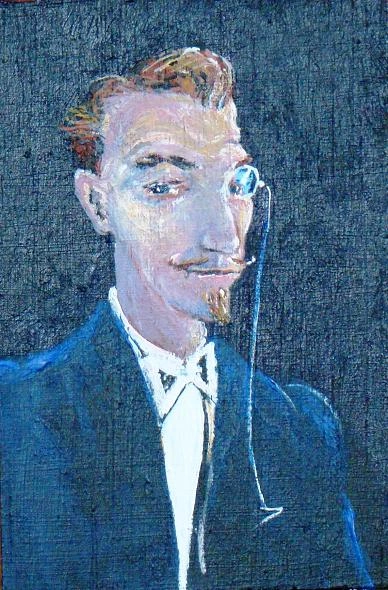

Marcel Proust est un auteur de romans « fleuves « phare du début du XXème siècle dans le monde de la littérature. Réputé pour être un écrivain ennuyeux aux phrases trop longues et au manque de clarté dans son écriture ; il apparaît aussi comme un styliste hors pair et comme un grand critique moderne de la mondanité et de l’homme face à la société et à lui-même. C’est ce milieu Bourgeois que nous retrouvons dans l’extrait de texte « Du coté de chez Swann. « Le jeu de l’apparence est sa principale caractéristique et nous avons un narrateur doté d’un regard très critique sur ce monde qui l’entoure. Le monde de la Bourgeoisie est un monde à part des autres classes sociales, il est basé sur une attitude superficielle. Dans ce texte, nous pouvons constater que les personnages parlent entre eux et ne s’adressent pas à des êtres qui sont d’une classe inferieure. Ils sont pleins de manières comme nous le prouve le salut fort recherché d’un personnage envers un riche propriétaire terrien de la ligne 14 à 15. Ce comportement montre aussi une totale soumission a plus riche que soi au sein même de la bourgeoisie. Le jeu de l’apparence est basé sur l’hypocrisie ; ligne 8, des femmes viennent adresser la parole à des hommes à qui elles ont joué un mauvais tour discrètement peu de temps avant ligne 6-7. En plus de devoir suivre une étiquette particulière, les Bourgeois on des rituels particuliers, comme nous le prouve leur présence à l’église. Aller a la messe, c’est faire bonne figure. Le marché est un lieu d’agitation « ligne 10 : […] tumulte bariolé du marché. « donc un lieu propice pour rencontrer des personnages de haute qualité, et même d’exhiber sa fortune, ligne 22 « cocher «, ligne 23 « voiture «. Posséder une voiture à cette époque était un symbole de richesse qui n’était pas donné à tout le monde. Le Narrateur, comme « infiltré « parmi ces gens observe ce qu’il se passe ce dimanche et porte un jugement sur ce monde dont il fait pourtant parti. La chosification ligne 3, « quelque chose de si peu sacré entrait dans l’église que Mme Goupil, Mme Percepied […] « nous montre le peu d’estime qu’a le narrateur pour ces deux femmes. Ligne 8, les bourgeoises s’entretiennent avec le narrateur ; la manière dont celui-ci nous décrit la conversation « […] comme si nous étions déjà sur la place […] « prouve qu’il méprise ce comportement d’irrespect envers ce lieu sacré qu’est l’Eglise. L’emploi d’une allégorie ligne 28 « le jouet inerte et mécanique du bonheur « est encore une preuve de la vision péjorative du comportement d’un Bourgeois, Legrandin qu’a le narrateur. Le dédain qu’il à pour ces personnes le conduit à la raillerie. Lorsqu’il observe méticuleusement le salut d’un homme, de la ligne 16 à la ligne 20, l’emploi d’un vocabulaire très moqueur tel que « onde fougueuse «, « si charnue «, « flot charnel «, «sans expression de spiritualité « rend ce Salut ridicule. Notre narrateur est aussi très méprisé par les autres Bourgeois ; ligne 5 à 8, des femmes usent d’un stratagème discret mais pernicieux pour l’empêcher de s’asseoir. « […] j’aurais même pu croire ne m’avoir pas vu entrer si en même temps leurs pieds n’avaient pas repoussé légèrement le petit banc qui m’empêchait de gagner ma chaise « Une grande hypocrisie règne entre les personnages, Legrandin qui connaît le narrateur use d’une tactique pour ne pas avoir à le saluer tout en évitant d’avoir l’air d’esquiver le regard. Ce texte présente donc un narrateur à l’œil très critique sur un monde dont-il fait lui-même parti. En effet, il est différent de son entourage et est doté d’un esprit ouvert et d’une observation pleine d’humour. Il est à la fois méprisé par ceux qu’il méprise lui-même. Ce texte est en lui-même une étude psychologique du comportement de l’être humain. Plan : Introduction I-Un contexte particulier : Celui de la Bourgeoisie au début du XXème siècle. I.1-Le jeu de l’être et du paraître I.2-Des rituels Bourgeois Petit bilan de transition II-Un narrateur a l’œil critique II.1-Des personnages ridiculisés II.2-Un narrateur méprisé par ses « semblables « Conclusion

Liens utiles

- Marcel Proust (1871-1922), Du coté de chez Swann [Le petit morceau de madeleine]

- « Du coté de chez Swann » - Marcel Proust - A La recherche du temps perdu

- Du côté de chez Swann 1913 Marcel Proust (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)

- Le personnage de SWANN Charles de Marcel Proust

- Le personnage du NARRATEUR (le) ou Je ou Marcel de Marcel Proust