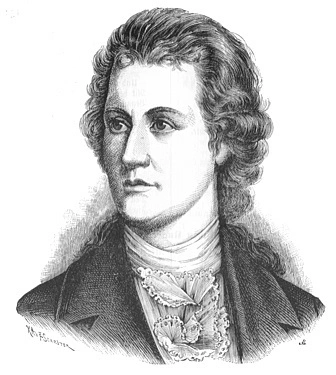

Das Ende der von Goethe und Hegel vollendeten Welt

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

Goethe äußerte sich 1829 zu dem Polen Odynic in einem Gespräch

über die Lage Europas, daß das 19. Jahrhundert »nicht einfach die

Fortsetzung der früheren sei, sondern zum Anfang einer neuen Ära

bestimmt scheine. Denn solche große Begebenheiten, wie sie die Welt

in seinen ersten Jahren erschütterten, könnten nicht ohne große, ihnen

entsprechende Folgen bleiben, wenngleich diese, wie das Getreide aus

der Saat, langsam wachsen und reifen«.64 Goethe erwartete sie nicht

früher als im Herbst des Jahrhunderts. Die nächste Folge war die

Julirevolution von 1830, welche ganz Europa erschütterte und allen

Zeitgenossen zu denken gab. Immermann meinte, man könne sie nicht

aus einer physischen Not erklären, sondern nur aus einem geistigen

Drang und einer Begeisterung, ähnlich einer religiösen Bewegung,

wenngleich das Agens statt des Glaubens »das Politische« sei. Nüchterner

hat sie L. von Stein als den großen Akt beurteilt, durch den die

industrielle Gesellschaft zur Herrschaft kam. Die sozialen Wahrheiten,

denen sie Geltung verschaffte, seien allgemein europäische und der

40

Zweifel, der sich an den Sieg der bürgerlichen Klasse knüpfe, betreffe

die Zivilisation überhaupt. Als epochal empfand vor allem Niebuhr

den Umsturz. Seine tief resignierte Vorrede zur 2. Auflage des zweiten

Teiles der Römischen Geschichte vom 5. Oktober 1830 sieht »jedes

erfreuliche Verhältnis« durch eine Zerstörung bedroht, wie die römische

Welt sie um das dritte Jahrhundert erfuhr: Vernichtung des

Wohlstands, der Freiheit, der Bildung, der Wissenschaft. Und Goethe

gab ihm Recht, wenn er eine künftige Barbarei prophezeite; sie sei sogar

schon da, »wir sind schon mitten darinne«.65

Die symptomatische Bedeutung der Julirevolution war, daß sie zeigte,

daß sich der Abgrund der großen Französischen Revolution nur

scheinbar geschlossen hatte und man sich in Wirklichkeit erst am Anfang

eines ganzen »Zeitalters von Revolutionen« befand, in dem die

Masse gegenüber den Ständen eine eigene politische Macht gewann.66

Der Kanzler Müller berichtet von einem Gespräch mit Goethe, worin

dieser geäußert hat, er könne sich über die neue Krisis nur dadurch

beruhigen, daß er sie für »die größte Denkübung« ansehe, die ihm am

Schluß seines Lebens habe werden können.67 Einige Monate später

schreibt Goethe an Zelter, es komme ihm wundersam vor, daß sich

nach vierzig Jahren der alte Taumel wieder erneuere. Alle Klugheit

der noch bestehenden Mächte liege darin, daß sie die einzelnen Paroxysmen

unschädlich machen. »Kommen wir darüber hinaus, so ists

wieder auf eine Weile ruhig. Mehr sag ich nicht.« 68 Ungehöriger als

je schien ihm in dieser Revolution ein »unvermitteltes Streben ins Unbedingte

« zu wollen — »in dieser durchaus bedingten Welt.« 69 Er selber

rettete sich in das Studium der Natur, welche inmitten aller Veränderungen

beständig bleibt. Als ihm Eckermann die ersten Nachrichten

von der Revolution überbringen wollte, rief ihm Goethe entgegen:

»Nun, was denken Sie von dieser großen Begebenheit? Der Vulkan ist

zum Ausbruch gekommen, alles steht in Flammen und es ist nicht ferner

eine Verhandlung bei geschlossenen Türen.« Mit dieser Begebenheit

meinte er aber zum Erstaunen Eckermanns nicht die politischen

Ereignisse, sondern eine Diskussion in der Akademie von Paris, welche

die Methode der Naturforschung anging.70

Daß die Welt um 1830 infolge der demokratischen Nivellierung und

Industrialisierung anders zu werden begann, hat Goethe deutlich erkannt.

Er sagte am 23. Oktober 1828 zu Eckermann über die Menschheit:

»Ich sehe die Zeit kommen, wo Gott keine Freude mehr an ihr

hat und er abermals alles zusammenschlagen muß zu einer verjüngten

Schöpfung.« Der Boden der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gesel-

41

ligkeit schien ihm zerstört und als den geistvollen Entwurf einer radikalen

Vernichtung der bestehenden Ordnung beachtete er die Schriften

von Saint-Simon. Was ihm an moderner Literatur aus Frankreich

zukam, erkannte er als eine »Literatur der Verzweiflung«, welche

dem Leser das Entgegengesetzte von all dem aufdränge, was man dem

Menschen zu einigem Heil vortragen sollte.71 »Das Häßliche, das Abscheuliche,

das Grausame, das Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft

des Verworfenen ins Unmögliche zu überbieten, ist ihr satanisches

Geschäft.« Alles sei jetzt »ultra« und »transzendiere« im Denken

wie im Tun. »Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element,

worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den er bearbeitet.

Von reiner Einfalt kann die Rede nicht sein; einfältiges Zeug

gibt es genug.« Die moderne Menschheit überbiete und überbilde sich,

um in der Mittelmäßigkeit zu verharren, sie werde extremer und gemeiner.

72 Das letzte Dokument seiner Einsicht in die Bewegung der

Zeit ist ein Brief an W. von Humboldt, worin er seine Versiegelung

des zweiten Teiles des Faust folgendermaßen begründet: »Ganz ohne

Frage würde es mir unendliche Freude machen, meinen werten, durchaus

dankbar anerkannten, weitverteilten Freunden auch bei Lebzeiten

diese sehr ernsten Scherze zu widmen, mitzuteilen und ihre Erwiderung

zu vernehmen. Der Tag aber ist wirklich so absurd und konfus,

daß ich mich überzeuge, meine redlichen, langverfolgten Bemühungen

um dieses seltsame Gebäu würden schlecht belohnt und an den Strand

getrieben, wie ein Wrack in Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt

der Stunden zunächst überschüttet werden. Verwirrende Lehre

zu verwirrtem Handel waltet über die Welt, und ich habe nichts angelegentlicher

zu tun, als dasjenige, was an mir ist und geblieben ist,

womöglich zu steigern und meine Eigentümlichkeiten zu kohobieren,

wie Sie es, würdiger Freund, auf Ihrer Burg ja auch bewerkstelligen.«

Mit diesen Worten voll wunderbarer Entschiedenheit und Gelassenheit

endet, fünf Tage vor seinem Tode, Goethes Korrespondenz.

Nicht minder als Goethe wurde Hegel durch die Julirevolution irritiert.

Mit Empörung und Schrecken bemerkte er den Einbruch neuer

Entzweiungen, gegen die er nun das Bestehende wie einen wahren Bestand

verteidigte. In seiner letzten politischen Schrift von 1831, zur

Kritik der englischen Reformbill, charakterisierte er schon den Willen

zu einer Reform als ein »Nichtgehorchen« aus dem »Mut von unten«.

Angegriffen vom Vorwurf der Servilität gegenüber Kirche und Staat,

schrieb er am 13. XII. 1830 an Goeschel: »Doch hat gegenwärtig das

ungeheure politische Interesse alle andern verschlungen, - eine Krise,

42

in der Alles, was sonst gegolten, problematisch gemacht zu werden

scheint. So wenig sich die Philosophie der Unwissenheit, der Gewalttätigkeit

und den bösen Leidenschaften dieses lauten Lärms entgegenstellen

kann, so glaube ich kaum, daß sie in jene Kreise, die sich so

bequem gebettet, eindringen könne; sie darf es sich - auch zum Behuf

der Beruhigung - bewußt werden, daß sie nur für Wenige sei.« Und

in der Vorrede zur 2. Auflage der Logik spricht er am Schluß die Befürchtung

aus, ob in einer politisch so aufgeregten Zeit überhaupt noch

Raum sei für die »leidenschaftslose Stille der nur denkenden Erkenntnis

«. Wenige Tage nach dem Abschluß der Vorrede erkrankte er an

der Cholera und starb.

Während Goethe und Hegel in der gemeinsamen Abwehr des »Transzendierenden

« noch eine Welt zu gründen vermochten, worin der

Mensch bei sich sein kann, haben schon ihre nächsten Schüler sich nicht

mehr in ihr zu Hause gefunden und das Gleichgewicht ihrer Meister

als das Produkt einer bloßen Harmonisierung verkannt.73 — Die Mitte,

aus der Goethes Natur heraus lebte, und die Vermittlung, in der Hegels

Geist sich bewegte, sie haben sich bei Marx und Kierkegaardli

wieder in die beiden Extreme der Äußerlichkeit und der Innerlichkeit

auseinandergesetzt, bis schließlich Nietzsche, durch ein neues Beginnen,

aus dem Nichts der Modernität die Antike zurückholen wollte und bei

diesem Experiment im Dunkel des Irrsinns verschwand.

Liens utiles

- Fußball 1 EINLEITUNG Fußball, Ballspiel für zwei Mannschaften zu je elf Spielern (ein Torhüter und zehn Feldspieler), das beliebteste und am weitesten verbreitete Mannschaftsspiel der Welt.

- Mitose Mitose, zentraler Prozess der Zellteilung von Eukaryonten, wobei im Zellkern das Erbgut (die Nucleinsäure DNA) verdoppelt und auf die zukünftigen Tochterzellen verteilt wird.

- DTIMP020 ITALIEN Oberfläche : 301 277 km2 Höchste Erhebung : Monte Bianco von Courmayeur 4 765 m Außer der italienischen Halbinsel umfaßt das Territorium noch die zwei größten Mittelmeerinseln, Sardinien und Sizilien.

- Andorra wird gemeinsam regiert vom Bischof von Urgel und dem Präsidenten der Französischen Republik; es ist das höchstgelegene bewohnte Land Europas.

- Nietzsches Beurteilung von Goethe und Hegel