droit pénal L1

Publié le 19/04/2025

Extrait du document

«

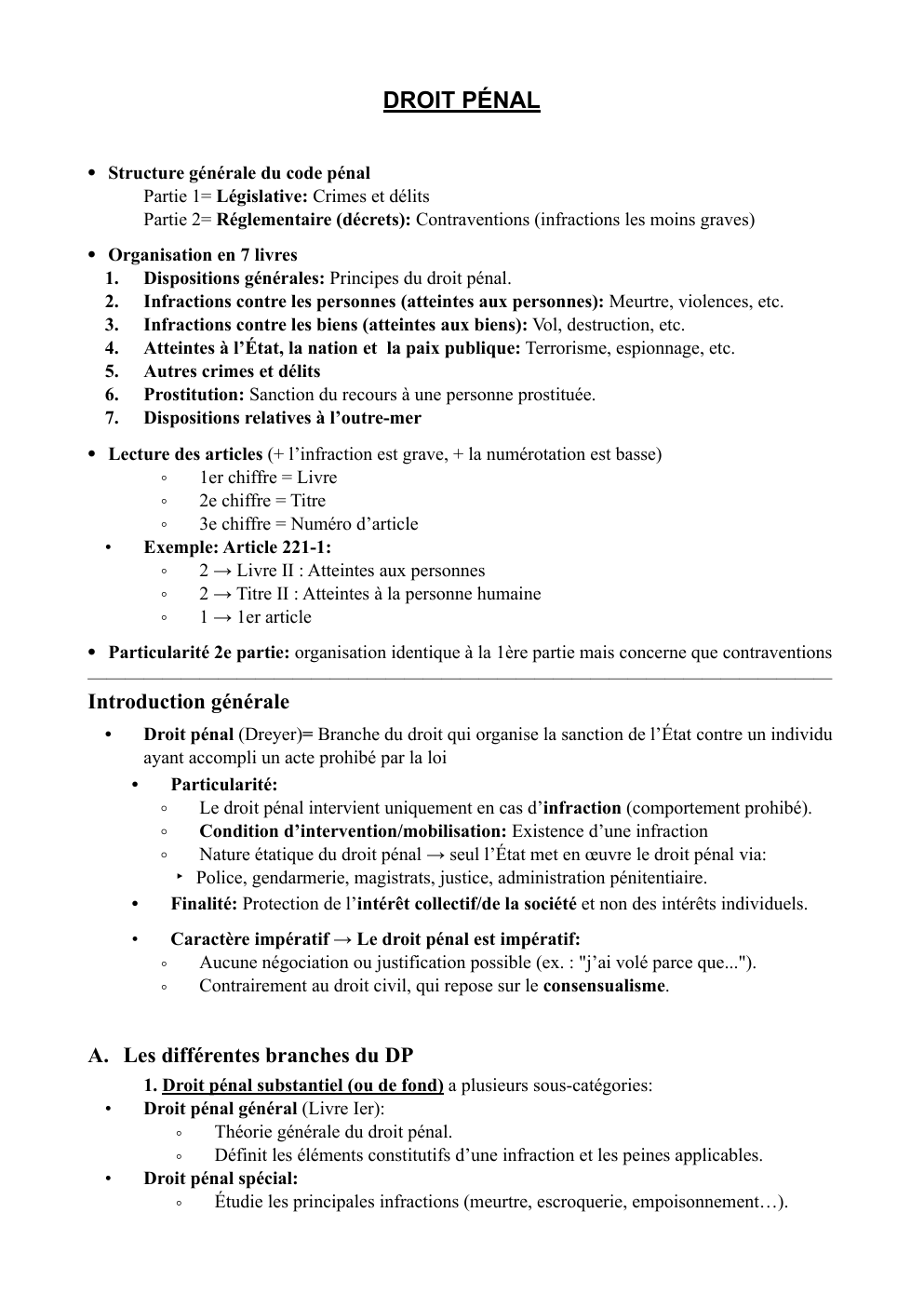

DROIT PÉNAL

• Structure générale du code pénal

Partie 1= Législative: Crimes et délits

Partie 2= Réglementaire (décrets): Contraventions (infractions les moins graves)

• Organisation en 7 livres

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dispositions générales: Principes du droit pénal.

Infractions contre les personnes (atteintes aux personnes): Meurtre, violences, etc.

Infractions contre les biens (atteintes aux biens): Vol, destruction, etc.

Atteintes à l’État, la nation et la paix publique: Terrorisme, espionnage, etc.

Autres crimes et délits

Prostitution: Sanction du recours à une personne prostituée.

Dispositions relatives à l’outre-mer

• Lecture des articles (+ l’infraction est grave, + la numérotation est basse)

1er chiffre = Livre

◦

2e chiffre = Titre

◦

3e chiffre = Numéro d’article

◦

Exemple: Article 221-1:

2 → Livre II : Atteintes aux personnes

◦

2 → Titre II : Atteintes à la personne humaine

◦

1 → 1er article

◦

•

• Particularité 2e partie: organisation identique à la 1ère partie mais concerne que contraventions

————————————————————————————————————————

Introduction générale

•

Droit pénal (Dreyer)= Branche du droit qui organise la sanction de l’État contre un individu

ayant accompli un acte prohibé par la loi

•

Particularité:

Le droit pénal intervient uniquement en cas d’infraction (comportement prohibé).

◦

Condition d’intervention/mobilisation: Existence d’une infraction

◦

Nature étatique du droit pénal → seul l’État met en œuvre le droit pénal via:

◦

‣ Police, gendarmerie, magistrats, justice, administration pénitentiaire.

•

Finalité: Protection de l’intérêt collectif/de la société et non des intérêts individuels.

•

Caractère impératif → Le droit pénal est impératif:

Aucune négociation ou justification possible (ex.

: "j’ai volé parce que...").

◦

Contrairement au droit civil, qui repose sur le consensualisme.

◦

A.

Les différentes branches du DP

•

•

1.

Droit pénal substantiel (ou de fond) a plusieurs sous-catégories:

Droit pénal général (Livre Ier):

Théorie générale du droit pénal.

◦

Définit les éléments constitutifs d’une infraction et les peines applicables.

◦

Droit pénal spécial:

Étudie les principales infractions (meurtre, escroquerie, empoisonnement…).

◦

•

•

•

•

•

•

•

Droit pénal des affaires:

Infractions économiques et financières (détournement de fonds,…).

◦

Droit pénal international:

Procédures permettant jugement à un niveau international (génocide, crimes contre

◦

l’humanité…).

2.

Droit pénal de forme

Correspond à la procédure pénale:

Règles applicables entre la commission d’une infraction et la condamnation.

◦

Organisation des règles de l’enquête, jugement, instruction

◦

3.

Sciences criminelles

Police scientifique: Analyse des preuves matérielles.

Médecine légale: Identification des causes de décès ou blessures.

Profilage: approche sociologique criminel, étudier scène de crime et tenter d’établir le profil

de l’auteur

Criminologie: Étude de la criminalité et des criminels pour prévenir les crimes et réduire la

récidive.

B.

L’évolution du DP

•

•

1er Code pénal (1791): Première codification officielle du droit pénal.

2e Code pénal (1810): Resté en vigueur jusqu’en 1994.

Réforme par 4 lois du 22/07/1992, entrée en vigueur: 1/03/1994 → code pen.

actuel

◦

2.

Fonction et évolution du Droit pénal

•

Outil social: Répond aux préoccupations et besoins de la société.

•

Instrument politique et de communication:

Ex.

: Usage du terme "narcotrafic" pour créer un effet dissuasif ou alarmant.

◦

•

Inflat° normative: surproduction de lois mal rédigées ou inutiles application complexe

3.

Les types de criminalité

•

Criminalité réelle: nombre d’infractions réelles commises en Fr

Impossible à chiffrer: Beaucoup d’infractions ne sont pas dénoncées/recensées

◦

•

Criminalité apparente: Infractions recensées par les forces de l’ordre.

Source fiable: Ministère de la Justice (chiffres mensuels).

◦

2024-Criminalité apparente: 4,2 millions d’infractions.

◦

543 851 condamnations:

▪

2221 crimes

29.000 contravent°

▪

▪

511 000 délits

de 5e classe

▪

•

Criminalité légale: nombre d’affaires ayant donné lieu à une décision judiciaire.

4.

Classement des infractions les plus fréquentes

1.

Infractions liées à la circulation routière.

2.

Atteintes aux

personnes

3.

Petites atteintes aux

biens (ex.

: vols).

5.

Interprétation des chiffres

•

Attention à l’augmentation apparente: Exemple: Nombre de viols

Ne reflète pas forcément une hausse des infractions, mais une augmentation

▪

des plaintes et recours à la justice (plutôt positif)

PARTIE 1- LA LOI PÉNALE

•

Infract°= comportement interdit par la loi entraînant l’inflict° d’une peine(meurtre art 221-1)

• Classification tripartite des infractions

•

Article 111-1: Classement selon la gravité :

1.

Crimes: Infractions les plus graves.

Ex.

: Meurtre, viol, torture, vol avec arme, incendie volontaire…

▪

Peine: Réclusion criminelle (15 ans à perpétuité).

▪

2.

Délits: Infractions intermédiaires.

Ex.

: Agressions sexuelles, violences volontaires, escroquerie, délit de fuite.

▪

Peine: peine d’emprisonnement (2 mois à 10 ans).

▪

3.

Contraventions: Infractions mineures.

Ex.

: Tapage nocturne, squat, infractions routières.

▪

Amendes (classes 1 à 5), jamais d’emprisonnement.

▪

• Organisation des articles → chaque article décrit:

1.

2.

L’infraction interdite.

La peine maximale encourue (les juges peuvent adapter à la situation).

• Tribunaux compétents selon l’infraction

•

•

•

Contraventions : Tribunal de police.

Délits : Tribunal correctionnel.

Crimes :

Cour criminelle départementale (15 à 20 ans), 5 magistrats

◦

Cour d’assises (30 ans à perpétuité) avec jury populaire (6 jurés citoyens tirés au

◦

sort, min.

21 ans).

• Outils d’enquête: différents outils d’enquête utilisés selon la gravité de l’infraction

CHAPITRE 1: LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

• Principe de légalité des incriminations et des peines= principe qui signifie que seule la loi

peut créer des infractions pénales

DP créé des interdits assortis de sanctions pénales (allant jusqu’à la privation de liberté)

→ Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines (1764): associé au principe de légalité

→ Principe repris dans la DDHC de 1789

→ Repris dans le code pénal, article 111-3

→ Montesquieu y est aussi associé

→ Nullement crimen, nulla peona, sine lege (pas de crime, pas de peine, sans loi)

SECTION 1- Les contours de ce principe

I.

La justification du principe

•

•

•

1.

Lutte contre l’arbitraire du juge

Empêche le juge de condamner selon sa propre morale ou des critères subjectifs.

Il ne peut sanctionner qu’en vertu d’un texte de loi existant.

Principe résumé par la formule : « Le juge est la bouche de la loi ».

•

•

•

•

•

Les criminels innovent plus vite que le législateur: tant qu’une infraction n’est pas définie

par la loi, elle ne peut être sanctionnée.

2.

Construction d’une politique criminelle

Le droit pénal fixe les interdits, assurant une politique claire de gestion de la criminalité.

Accessibilité : Les citoyens connaissent à l’avance ce qui est interdit et autorisé.

Mais en pratique, seuls les crimes et délits majeurs sont connus du grand public.

◦

3.

Garant de l’égalité

Assure que les mêmes infractions sont sanctionnées partout en France.

Garantit une égalité de traitement devant la loi, indépendamment du lieu de jugement.

II.

L’application de ce principe

• Le Parlement vote les textes d’incrimination en matière pénale.

• Chaque incrimination doit suivre 3 étapes essentielles:

1.

2.

Identification par le législateur d’une valeur ou intérêt social à protéger

Exemples:

◦

Meurtre → Protection de la vie humaine.

▪

Recours à une personne prostituée → Protection de la dignité humaine.

▪

Le

titre

du livre ou chapitre du Code pénal indique souvent cette valeur protégée.

◦

Respect du principe de nécessité

◦

◦

◦

Le droit pénal ne doit être utilisé qu’en dernier recours.

Si d’autres branches du droit peuvent protéger la valeur sociale, il ne doit pas être

utilisé.

Problème actuel : Ce principe est peu respecté → le droit pénal est souvent

surutilisé.

3.

Rédaction de l’incrimination

Le texte doit être précis, clair et accessible pour éviter toute interprétation arbitraire.

◦

Objectif: empêcher des décisions judiciaires inégales dues à une rédaction floue.

◦

Le Conseil constitutionnel vérifie l’incrimination c’est-à-dire:

◦

La présence d’une valeur sociale protégée.

▪

La nécessité de l’incrimination.

▪

La clarté et la précision du texte.

▪

•

Incrimination= texte de loi interdisant un comportement sous peine de sanction.

SECTION 2- Les conséquences de ce principe

I.

Le Rôle du Juge Pénal

Rôle très encadré par le principe de légalité car il fait naître 2 règles qui s’appliquent au juge :

1.

Interdiction absolue de créer des infractions → seul le législateur peut créer une infraction

2.

Interprétation par le juge de la loi pénale

•

•

Interprétat° stricte de la loi p (art 111-4 cp)→ ni élargir le texte ni interpréter par analogie

Cas 1 : Erreur matérielle dans la rédaction du texte → le juge corrige l’erreur et

applique la loi.

(Rare)

•

Cas 2 : Texte flou ou mal rédigé (Fréquent)

Interprétation téléologique : Recherche de la volonté du législateur.

◦

Si impossible, alors → le juge tranche in favorem (dans l’intérêt de l’accusé).

◦

Arrêt de la Chambre Criminelle du 30 septembre 2009

• Article 222-16 (concernant les appels malveillants).

• Un homme poursuivi pour envoi répété de SMS harcelants à son ex-compagne.

• Problème : L’article ne mentionnait pas explicitement les SMS.

• Solution: Cour de cass applique une interprétat° téléologique pour rechercher l’intention

du législateur → le condamne au nom de la protection de la tranquillité d’autrui.

• Conséquence: Modification de l’article 222-16, qui intègre désormais « les....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- GENÈSE DU DROIT PÉNAL Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) (résumé)

- Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit international).

- rébellion (cours de droit pénal).

- vol (cours de droit pénal).

- viol (cours de droit pénal).