Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002 : Donne...

Extrait du document

«

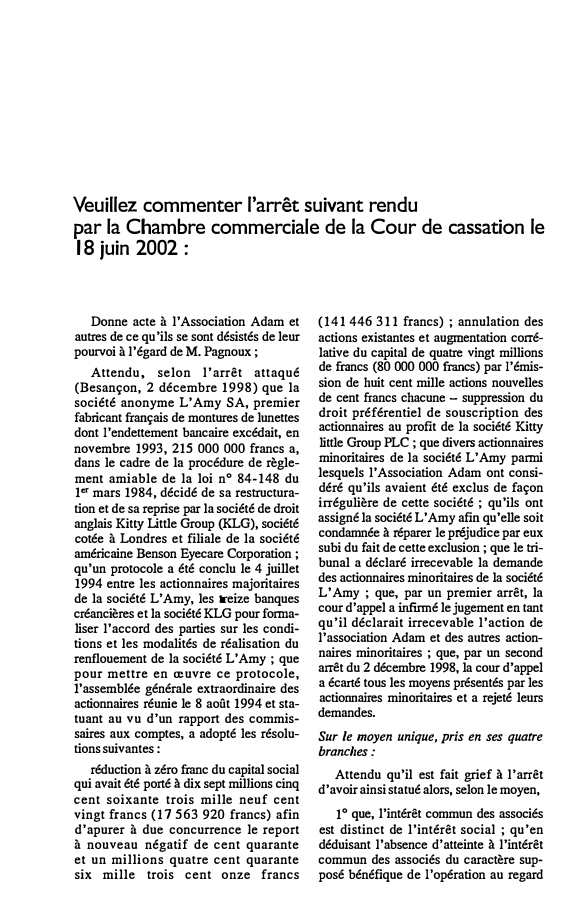

Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu

par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le

18 juin 2002 :

Donne acte à l'Association Adam et

autres de ce qu'ils se sont désistés de leur

pourvoi à l'égard de M.

Pagnoux;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Besançon, 2 décembre 1998) que la

société anonyme L'Amy SA, premier

fabricant français de montures de lunettes

dont 1'endettement bancaire excédait, en

novembre 1993, 215 000 000 francs a,

dans le cadre de la procédure de règle

ment amiable de la loi n ° 84-148 du

1°' mars 1984, décidé de sa restructura

tion et de sa reprise par la société de droit

anglais Kitty Little Group (KLG), société

cotée à Londres et filiale de la société

américaine Benson Eyecare Corporation;

qu'un protocole a été conclu le 4 juillet

1994 entre les actionnaires majoritaires

de la société L'Amy, les treize banques

créancières et la société KLG pour forma

liser l'accord des parties sur les condi

tions et les modalités de réalisation du

renflouement de la société L'Amy ; que

pour mettre en œuvre ce protocole,

1'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires réunie le 8 août 1994 et sta

tuant au vu d'un rapport des commis

saires aux comptes, a adopté les résolu

tions suivantes :

réduction à zéro franc du capital social

qui avait été porté à dix sept millions cinq

cent soixante trois mille neuf cent

vingt francs (17 563 920 francs) afin

d'apurer à due concurrence le report

à nouveau négatif de cent quarante

et un millions quatre cent quarante

six mille trois cent onze francs

(141 446 311 francs) ; annulation des

actions existantes et augmentation corré

lative du capital de quatre vingt millions

de francs (80 000 000 francs) par 1'émis

sion de huit cent mille actions nouvelles

de cent francs chacune - suppression du

droit préférentiel de souscription des

actionnaires au profit de la société Kitty

little Group PLC ; que divers actionnaires

minoritaires de la société L'Amy parmi

lesquels l'Association Adam ont consi

déré qu'ils avaient été exclus de façon

irrégulière de cette société ; qu'ils ont

assigné la société L'Amy afin qu'elle soit

condamnée à réparer le préjudice par eux

subi du fait de cette exclusion; que le tri

bunal a déclaré irrecevable la demande

des actionnaires minoritaires de la société

L' Amy ; que, par un premier arrêt, la

cour d'appel a infirmé le jugement en tant

qu'il déclarait irrecevable l'action de

l'association Adam et des autres action

naires minoritaires ; que, par un second

arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel

a écarté tous les moyens présentés par les

actionnaires minoritaires et a rejeté leurs

demandes.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre

branches:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt

d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1° que, l'intérêt commun des associés

est distinct de l'intérêt social ; qu'en

déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt

commun des associés du caractère sup

posé bénéfique de I• opération au regard

Corrigé

La société L'Amy SA, cotée au second marché de la Bourse de Lyon, a

connu des difficultés financières qui ont rendu nécessaire l'ouverture d'une

procédure de règlement amiable.

Un protocole a été conclu entre la société,

les banques créancières et une société tiers.

Pour faire face à ces difficultés, l'assemblée générale extraordinaire a

décidé la réduction à zéro franc du capital social afin d'apurer le report à

nouveau négatif, et l'annulation des actions existantes.

Elle a décidé une aug

mentation corrélative du capital de 80 000 000 francs par l'émission de huit

cent mille actions nouvelles de cent francs chacune, avec suppression du

droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'un tiers.

Le

nouvel actionnaire a ainsi pris le contrôle de la société.

Des actionnaires minoritaires se sont déclarés insatisfaits de l'opération.

Ils ont demandé en justice la réparation du préjudice subi en raison de leur

exclusion de la société.

Ils ont été déclarés irrecevables en leur demande en

première instance.

La Cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, mais a

débouté les actionnaires minoritaires de leur demande.

Ils se sont alors

pourvus en cassation.

Dans leur pourvoi, ils contestaient l'arrêt de la Cour

d'appel sur trois points.

Ils soutenaient principalement :

- d'une part, qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des

associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt

social, la Cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil alors que l'intérêt

commun est distinct de l'intérêt social ;

- d'autre part, que la réduction du capital à zéro suivie d'une augmenta

tion de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réali

sait une expropriation illégale contraire à l'article 545 du Code civil.

Par son arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des

actionnaires minoritaires.

Elle précise ainsi par sa décision le régime de l'opé

ration mise en place par la société afin de réaliser sa restructuration.

Cette

opération est connue dans la pratique sous le nom de coup d'accordéon.

La précision apportée par la Cour de cassation répond plus précisément à

la question de savoir si les actionnaires minoritaires d'une société peuvent

demander réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite d'une

réduction du capital à zéro, suivie d'une augmentation de capital avec sup

pression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne

déterminée, tiers à la société.

Autrement dit, la réalisation d'un coup

d'accordéon peut-elle aboutir à l'exclusion des actionnaires minoritaires ?

La Cour de cassation écarte, en l'espèce, toute possibilité d'indemnisation

des actionnaires minoritaires au motif que l'opération litigieuse avait été

décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les

fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans

nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d'une façon ou d'une

autre auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subis

sant le même sort que les actionnaires minoritaires.

Cette opération ne réa

lisait donc pas, en outre, une expropriation illégale, dans la mesure où elle

Code civil pour soutenir que la société existe dans l'intérêt commun des

associés, intérêt qui ne se confond pas avec l'intérêt social qui est l'intérêt

de la personne morale.

Cette conception conduit à donner une place cen

trale à l'égalité des actionnaires, notamment en faveur des minoritaires qui

peuvent ainsi prétendre aux mêmes avantages que ceux qui profitent aux

majoritaires.

Or, en l'espèce, les majoritaires se sont trouvés exclus de la société

comme les minoritaires.

Il n'y avait donc aucune rupture d'égalité.

Ce

constat paraît essentiel dans la motivation de la Cour de cassation, car la

même formule revient à deux reprises : « l'opération litigieuse...

(n'avait pas

nui) à l'intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires...

les actionnaires

majoritaires subissant par ailleurs le même sort ».

Cette prétention était

donc manifestement vouée à l'échec.

Il restait alors aux actionnaires à soute

nir que leur exclusion de la société réalisait une atteinte à leur droit de pro

priété.

B.

Le respect de la propriété des actionnaires

La suppression du droit préférentiel de souscription.

L'apport

essentiel de l'arrêt du 18 juin 2002 au régime du coup d'accordéon tient au

fait qu'en l'espèce, l'assemblée générale avait supprimé le droit préférentiel

de souscription qui appartient en principe à tout actionnaire lors d'une aug

mentation de capital.

Pour la Cour de cassation, la licéité de l'opération n'est

pas subordonnée au maintien du droit préférentiel de souscription.

Cette

solution n'allait cependant pas de soi.

Lorsqu'elle a affirmé la validité du coup d'accordéon, la Cour de cassation

a pris soin de relever le maintien du droit préférentiel de souscription2• Les

arrêts postérieurs, aussi bien des juges du fond que de la Cour de cassation,

avaient procédé de la même façon3• Aussi, la doctrine majoritaire avait-elle

estimé conforme à la jurisprudence de faire du maintien du droit préférentiel

une condition de validité de l'opération4• C'est, en effet, à cette seule condi

tion que les associés peuvent se maintenir dans la société.

Cependant, cette solution n'était pas imposée par les textes.

En effet,....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓