TEXTE Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée : «On décrit souvent l'état de nature...

Extrait du document

«

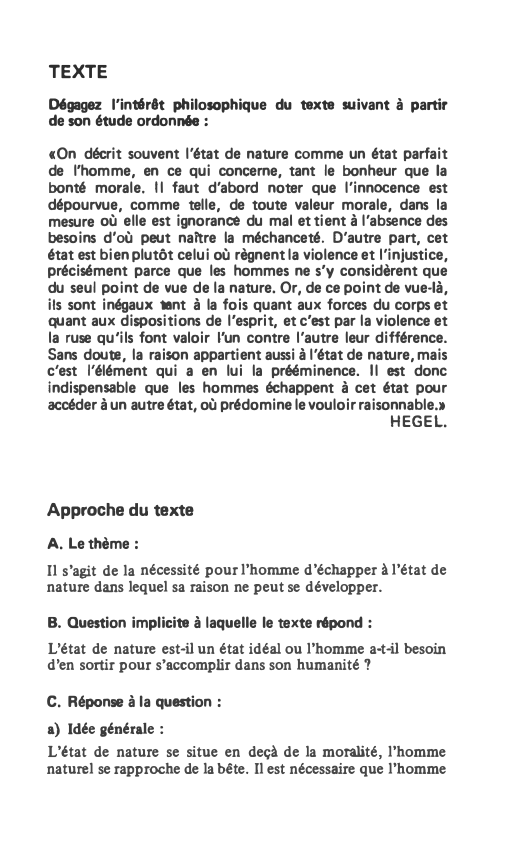

TEXTE

Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir

de son étude ordonnée :

«On décrit souvent l'état de nature comme un état parfait

de l'homme, en ce qui concerne, tant le bonheur que la

bonté morale.

Il faut d'abord noter que l'innocence est

dépourvue, comme telle, de toute valeur morale, dans la

mesure où elle est ignoranCé du mal et tient à l'absence des

besoins d'où peut nal'tre la méchanceté.

D'autre part, cet

état est bien plutôt celui où règnent la violence et l'injustice,

précisément parce que les hommes ne s'y considèrent que

du seul point de vue de la nature.

Or, de ce point de vue-là,

ils sont inégaux tant à la fois quant aux forces du corps et

quant aux dispositions de l'esprit, et c'est par la violence et

la ruse qu'ils font valoir l'un contre l'autre leur différence.

Sans doute, la raison appartient aussi à l'état de nature, mais

c'est l'élément qui a en lui la prééminence.

Il est donc

indispensable que les hommes échappent à cet état pour

accéder à un autre état, où prédomine le vouloir raisonnable.»

HEGEL.

Approche du

texte

A.

Le thème:

Il s'agit de la nécessité pour l'homme d'échapper à l'état de

nature dans lequel sa raison ne peut se développer.

B.

Question implicite à laquelle le texte répond :

L'état de nature est-il un état idéal ou l'homme a-t-il besoin

d'en sortir pour s'accomplir dans son humanité?

C .

Réponse à la question :

a) Idée générale :

L'état de nature se situe en deçà de la moralité, l'homme

naturel se rapproche de la bête.

Il est nécessaire que l'homme

sorte de cet état pour accéder à l'état social «-où P.rédomine

le vouloir raisonnable», c'est la condition du dépassement

de l'être humain et de l'accomplissem�nt de son humanité.

b) Structure logique du texte:

«-On décrit souvent•••_ méchanceté» : L'idée courante d'état

de nature.

(D'autre part•.• différence» : L'état de nature comme état

de violence et d'injustice.

«-Sans doute ...

vouloir raisonnable» : Nécessité pour l'homme

d'accéder à un état où prédomine le vouloir raisonnable.

Analyse du texte

A.

Explication commentée :

a) .1, «-L'état de nature» :Il ne s'agit pas d'un état historique

mais idéologique.

C'est un état que l'on découvre par

l'analyse, par la réflexion, autrement dit, c'est une hypo

thèse destinée à nous faire comprendre l'homme actuel,

l'homme social.

l>our Rousseau par exemple, il' est impos

sible de se faire une idée exacte de l'homme et de la société

si l'on ne distingue au-dessous des êtres sociaux que nous

sommes tous, l'homme naturel, l'homme tel que l'a formé

la nature, dépouillé de tous les dons culturels et de tous les

artifices qu'il n'a pu acquérir que par de lents progrès.

Cependant, personne n'est arrivé à remonter à cet homme

naturel, il se peut qu'il

n'ait, sans doute, jamais existé,

f

mais peu importe, f n'en est pas moins concevable et ce

concept d'homme naturel ou d'homme vivant à l'état de

nature est indispensable à toute spéculation sur l'homme.

2.

Cet «-état de nature est souvent décrit comme un état

parfait de l'homme en ce qui concerne tant le bonheur

que la bonté morale».

En ce sens, l'homme naturel vivrait

dans une sorte d'état paradisiaque, heureux car ses désirs

ne dépasseraient pas ses besoins physiques, sans ambition,

n'ayant le souci que de sa conservation.

De plus, ne connais

sant ni l'envie ni la jalousie, il vivrait dans un état de «bonté

morale», l'homme, disait Rousseau, est naturellement bon.

Mais plutôt que de la bonté, nous constatons en lui une

totale ignorance du bien et du mal, c'est en fait l'«-innocence»

de la vie prémorale.

«-L'innocence» ne peut être qualifiée

�

moralement.

L'homme à l'état de nature, ne cherchant

qu'à satisfaire ses besoins purement naturels, biologiques,

ignore les vains désirs d'où peut naître la �méchanceté»,

c'est dire qu'il ignore les besoins superflus qui engendrent

la concupiscence, la jalousie, etc.

b) l.

«Cet état est bien plutôt celui où règne la violence et

l'injustice, affirme Hegel Selon l'auteur, loin de vivre en

paix à l'état de nature, l'homme vivrait plutôt à l'état de

guerre où le droit de chacun est mesuré par sa puissance

réelle, où la loi du plus fort règne ; tous les moyens alors

sont bons pour obtenir ce que l'on désire, «la violence» et

«la ruse», le détour hypocrite sont de mise pour atteindre

la fin convoitée.

Hobbes lui-même considérait qu'à l'état

de nature, d'homme est un loup pour l'homme>.

Aucune

raison ne peut alors venir tempérer le jaillissement des

instincts car les hommes se comportent du seul point de

vue de la nature, la nature animale prédomine, le droit se

ramenant alors à la force, c'est le règne de d'injustice».

Aucune des inégalités naturelles physiques, «forces du

corps», ou intellectuelles, 4tdlspositions de l'esprit» ne

peuvent-être compensées par l'établissement d'un droit

rationnel.

2.

Pourtant «la raison appartient aussi à l'état de nature» :

l'homme naturel possède la raison, mais une raison en

quelque sorte endormie, qu'il ne sait ni exercer ni déve

lopper, en ce sens Hegel rejoindrait Rousseau, «l'élément»

naturel, animal, domine et....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓