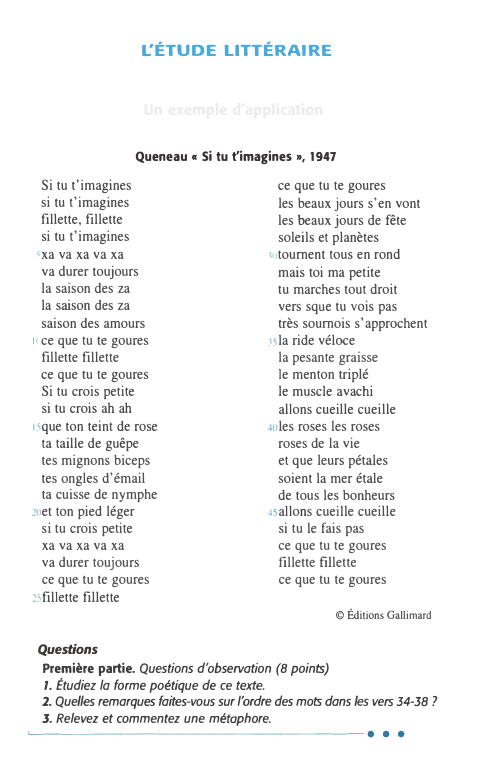

L'ÉTUDE LITTÉRAIRE Un exemple d'application Queneau" Si tu t'imagines•• 1947 Si tu t'imagines si tu t'imagines fillette, fillette si tu...

Extrait du document

«

L'ÉTUDE LITTÉRAIRE

Un exemple d'application

Queneau" Si tu t'imagines•• 1947

Si tu t'imagines

si tu t'imagines

fillette, fillette

si tu t'imagines

sxa va xa va xa

va durer toujours

la saison des za

la saison des za

saison des amours

11 ce que tu te goures

fillette fillette

ce que tu te goures

Si tu crois petite

si tu crois ah ah

i;que ton teint de rose

ta taille de guêpe

tes mignons biceps

tes ongles d'émail

ta cuisse de nymphe

211et ton pied léger

si tu crois petite

xa va xa va xa

va durer toujours

ce que tu te goures

isfillette fillette

ce que tu te goures

les beaux jours s'en vont

les beaux jours de fête

soleils et planètes

1otournent tous en rond

mais toi ma petite

tu marches tout droit

vers sque tu vois pas

très sournois s'approchent

.isla ride véloce

la pesante graisse

le menton triplé

le muscle avachi

allons cueille cueille

-1ules roses les roses

roses de la vie

et que leurs pétales

soient la mer étale

de tous les bonheurs

-1sallons cueille cueille

si tu le fais pas

ce que tu te goures

fillette fillette

ce que tu te goures

© Éditions Gallimard

Questions

Première partie.

Questions d'observation (8 points)

1.

Étudiez la forme poétique de ce texte.

2.

Quelles remarques faites-vous sur l'ordre des mots dans les vers 34-38 ?

J.

Relevez et commentez une métaphore.

�--------------------• • ·

•••

Méthode

xième partie.

Questions de commentaire (12 points)

0

uel thème traditionnel du lyrisme est développé dans ce poème ?

ous montrerez avec quelle fantaisie le poète a su renouveler ce thème.

LIRE ET INTERROGER LE TEXTE

• Le thème est la fuite du temps (oppositions jeunesse / vieillesse,

homme mortel / nature éternelle, carpe diem).

• Le genre : un poème.

• Le type : descriptif (beauté / laideur) et argumentatif (conseil).

• La tonalité : lyrisme tempéré par l'humour.

• L'énonciation : un dispositif classique, où le poète s'adresse à une

jeune et belle fille.

Hypothèses (données par les questions de commentaire)

• Queneau s'inscrit dans la tradition d'un grand thème lyrique : la fuite

du temps et le carpe diem.

• Il le renouvelle par son humour et ses jeux poétiques.

ANALYSER LE TEXTE ET RÉPONDRE AUX QUESTIONS

o' OBSERVATION

• Le jeu verbal (orthographe phonétique, mélange des registres).

• Le jeu grammatical (incorrections familières) et la construction du

texte (hypothèses puis impératif).

• Les métaphores sur le corps féminin et le cours de la vie.

• La forme poétique (vers de cinq syllabes, rimes irrégulières,

enjambements, ponctuation absente, refrain).

• La tonalité humoristique (fantaisie, cruauté, jeux verbaux, jeu avec les

clichés).

• L'intertextualité (références à Homère, Horace, Ronsard).

1.

ttudiez la forme poétique de ce texte.

Ce poème est composé de 49 vers de cinq syllabes disposés selon

un jeu très libre : si l'on perçoit un refrain dans la reprise conclusive

de trois vers, en trois occurrences, on constate qu'il ne détermine

pas de strophes, puisque les trois groupes ont respectivement 12, 14

et 25 vers ; de même, la disposition des rimes semble capricieuse, et

tous les vers ne riment pas.

Par ailleurs, la fluidité du poème est

accentuée par l'absence de ponctuation, de majuscules, de

découpage graphique en strophes et par la multiplication des

�---------------------• • ·

• • •----------- Méthode

enjambements: rien n'arrête le mouvement du poème, comme rien

n'arrête celui du temps.

2.

Quelles remarques faites-vous sur l'ordre des mots dans

les vers l4-l8?

!:inversion du quadruple sujet des vers 34-38 (/a ride véloce/ la

pesante graisse/ Je menton triplé/ Je muscle avachi) s'accompagne

de l'antéposition d'un adjectif attribut (très sournois) : ce mouvement,

qui construit la phrase en cadence majeure, traduit la métamorphose

physique qui, au bout du chemin, guette la jeune fille ; il épouse aussi

bien la continuité du temps que le poids des ans.

l.

Relevez et commentez une métaphore.

Le poème métaphorise à la fois la beauté féminine (guêpe, émail,

nymphe) et l'écoulement de la vie (saison, tu marches).

Une image

réunit les deux thèmes, celle de la rose, que l'on retrouve aux vers 15

(ton teint de rose) et 39-41 (cueille/ les roses les roses/ roses de la

vie), métaphore filée par le mot pétales au vers suivant.

Queneau

reprend ici la double symbolique chère à Ronsard : la rose est

l'emblème à la fois de la beauté féminine et de la fragilité de toute

beauté.

DÉGAGER DES AXES DE LECTURE

1.

Quel thème traditionnel du lyrisme est développé dans

ce poème?

• Le thème est la fuite du temps (oppositions, carpe diem).

• Le genre : un poème de la fluidité (vers de cinq syllabes, enjam

bements, ponctuation absente, refrain).

• Le texte est de type argumentatif (conseil) : d la construction du

texte (hypothèses puis impératif).

• La tonalité est lyrique: d les métaphores sur le corps féminin et le

cours de la vie.

• !:énonciation: un dispositif classique, où le poète s'adresse à une

jeune et belle fille : cruauté et conseils.

2.

Vous montrerez avec quelle fantaisie le poète a su

renouveler ce thème.

• Le jeu verbal (orthographe phonétique, mélange des registres).

• Le jeu grammatical (incorrections familières).

• • •------------Méthode

• La forme poétique.

• La tonalité humoristique (fantaisie, cruauté, jeux verbaux, jeu avec

les clichés).

• l'.intertextualité (références à Homère, Horace, Ronsard).

CONSTRUIRE LE DÉVELOPPEMENT

1.

Présentation du thème.

a.

l'.énonciation met en lumière trois contrastes : ignorance / savoir,

jeunesse / vieillesse, homme mortel / nature éternelle.

b.

La forme poétique concrétise le thème de la fuite du temps et de la

fluidité.

c.

Le carpe diem tempère cette cruauté : image de la rose et conseil

épicurien.

2.

Renouvellement du thème.

a.

Le poète joue avec la tradition : l'intertextualité.

b.

Le poète joue avec la langue : registres, orthographe.

c.

Le poète joue avec la tonalité : l'humour.

RÉDIGER LE DÉVELOPPEMENT

[1.] D'Horace à Apollinaire, la fuite du temps est un lieu commun du

lyrisme : Queneau en fait le thème de son poème « Si tu t'imagines »,

et il en développe les motifs et la leçon philosophique.

l'.énonciation choisie est caractéristique de ce traitement : le poème se

présente, comme dans « Mignonne », de Ronsard, comme une adresse

à une jeune beauté.

Il se développe ainsi sur une double opposition :

entre l'ignorance de la jeune femme - ce que tu te goures - et le savoir

du poète ; entre la beauté présente, chantée dans le blason des vers

15-20, et la décrépitude annoncée des vers 34-38.

Non seulement le

temps s'écoule mais il détruit.

La complaisance féroce avec laquelle le

poète joue de la pesante graisse contre la taille de guêpe, des muscles

avachis contre le mignon biceps n'est guère tempérée par un autre

contraste : la précarité de la condition humaine, qui marche tout droit

vers ce qu'elle ne voi[t] pas, est mise en évidence par son opposition

au mouvement éternel de la nature, soleils et planètes qui tournent

tous en rond.

Ce mouvement inexorable, cette fuite insaisissable sont soulignés par

la forme poétique.

La brièveté et le déséquilibre du pentasyllabe, vers

�---------------------• • ·

•••------------Mé�ode

impair, le désordre des rimes, l'omniprésence des enjambements (tu

marches tout droit/ vers sque tu vois pas), soulignée par l'absence non

seulement de ponctuation mais aussi de majuscules en tête de vers,

tout contribue dans le choix de l'écriture poétique à une fluidité

symbolique, que seul vient interrompre le leitmotiv d'un refrain

constat : ce que tu te goures.

Pourtant, comme le veut la tradition lyrique, le poète oppose à ce

constat tragique une forme d'espoir, qui tient en une image et un

conseil.

!'.image est celle de la rose, qui symbolise à la fois la fraîcheur de la

jeune fille, au teint de rose, et les bonheurs de la jeunesse, les roses

roses de la vie.

Cette fleur est l'emblème, popularisé par Ronsard, de la

beauté éphémère.

Elle concrétise ainsi poétiquement le mot d'ordre

épicurien carpe diem, « cueille le jour •, auquel Queneau se réfère

clairement en employant le verbe seul, et répété, au vers 40 : allons

cueille cueille.

Les dix derniers vers, avec leurs impératifs pressants et

le jeu métaphorique qui conduit des roses aux bonheurs,

métamorphosent, comme les sonnets ronsardiens, la méditation sur la

fuite du temps en une invitation à jouir de la vie.

(2.) Queneau, poète savant et malicieux, renouvelle le topos lyrique de

la fuite du temps, en jouant avec la tradition, la langue et la tonalité.

Queneau aime en effet à se souvenir de ses prédécesseurs, d'abord du

plus grand de tous, Homère, à qui il emprunte, en la mettant au

singulier, l'épithète d'Achille aux pieds légers, mais aussi de Ronsard,

qui invitait Hélène à cueill[ir] dès aujourd'hui les roses de la vie, et dont

la Mignonne est rebaptisée fillette.

l'.intertextualité joue ici avec le

thème - tout passe, sauf peut-être des vers, des fragments épars de

beauté littéraire - en même temps que ces clins d'œil établissent une

connivence avec le lecteur cultivé.

Tout passe, tout change et notamment la langue.

Queneau en joue en

virtuose en mélangeant les registres : au langage courant (tu

t'imagines, tu marches tout droit), il mêle des mots plus relevés,

comme nymphe, emprunté à la mythologie, ou l'adjectif étales; mais

surtout il puise dans le registre familier, avec des marques tant lexicales

(tu te goures) que syntaxiques, dans l'exclamation ce que tu te goures

ou les négations sque tu vois pas, si tu le fais pas.

Cet effet d'incongruité est renforcé par l'emploi inattendu de l'écriture

phonétique : les vers 5, 7 et 8 contiennent d'étranges monosyllabes,

résultant d'une contraction (xa pour qu'ça, que ça) ou transcrivant une

liaison, contrairement à l'usage (la saison des za).

Les répétitions des

�---------------------• • ·

• • •------------Méthode

vers 5 à 7 donnent l'impression d'un disque rayé et rappellent que la

langue est matière sonore et ludique.

Mais l'originalité du poème tient surtout aux dissonances introduites

par divers procédés comiques.

Aux images les plus conventionnelles

(ton teint de rose), l'auteur mêle joyeusement des trouvailles

inattendues (ongles d'émoi/) ou cocasses (la ride véloce) ; il joue sur

les mots (les roses roses de la vie) ; il traite enfin sur le mode

humoristique tant la révolution des astres (tourn[ant] tous en rond) que

la beauté féminine aux mignons biceps, allant jusqu'à la caricature pour

évoquer l'horreur de la vieillesse au menton triplé.

Si l'emploi délibéré

de constructions symétriques, de répétitions et surtout du refrain

renforce incontestablement cet humour, ces divers moyens rythmiques

sont aussi destinés à imprimer avec force dans la cervelle d'une jeune

naïve (tu marches tout droit vers sque tu vois pas) le conseil épicurien

qui marque l'aboutissement du poème.

Raymond Queneau traite un sujet grave avec légèreté et fantaisie.

Or

tout porte à croire que ce badinage est plus efficace que le ton

sentencieux, d'autant que le poète s'est ingénié à utiliser le langage de

celle à qui il s'adresse.

LE COMMENTAIRE COMPOSÉ

Un exemple d'application

Chateaubriand,

Mémoires d'outre-tombe, 1, v, 1812

Dans le premier livre des Mémoires d'Outre-tombe, François-René

de Chateaubriand (1768-1848) retrace son enfance bretonne.

Il

évoque ici les jeux inspirés par un camarade espiègle, Gesril, sur la

grève de Saint-Malo.

Nous étions un dimanche sur la grève, à l'éventail de la porte

Saint-Thomas 1 à l'heure de la marée.

Au pied du château et le long

du Sillon 1, de gros pieux enfoncés dans le sable protègent les murs

contre la houle.

Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux

5 pour voir passer au-dessous de nous les premières ondulations du

�---------------------• • ·

• • • ------------Méthode

flux.

Les places étaient prises comme de coutume; plusieurs petites

filles se mêlaient aux petits garçons.

J'étais le plus en pointe vers la

mer, n'ayant devant moi qu'une jolie mignonne, Hervine Magon,

qui riait de plaisir et pleurait de peur.

Gesril se trouvait à l'autre bout

1odu côté de la terre.

Le flot arrivait, il faisait du vent; déjà les bonnes

et les domestiques criaient : « Descendez, Mademoiselle ! descen

dez Monsieur ! » Gesril attend une grosse lame: lorsqu'elJe s'en

gouffre entre les pilotis, il pousse l'enfant assis près de lui ; celui-là

se renverse sur un autre; celui-ci sur un autre: toute la file s'abat

15 comme des moines de cartes2, mais chacun est retenu par son voi

sin; il n'y eut que la petite fille de l'extrémité de la ligne sur

laquelJe je chavirai qui, n'étant appuyée par personne, tomba.

Le

jusant3 l'entraîne; aussitôt mille cris, toutes les bonnes retroussant

Jeurs robes et tripotant dans la mer, chacune saisissant son magot4 et

2olui donnant une tape.

Hervine fut repêchée; mais elle déclara que

François l'avait jetée bas.

Les bonnes fondent sur moi ; je leur

échappe ; je cour me barricader dans la cave de la maison: l'armée

femelJe me pourchasse.

Ma mère et mon père étaient heureusement

sortis.

La Villeneuve5 défend vaillamment la porte et soufflette

,, l'avant-garde ennemie.

Le véritable auteur du mal, Gesril, me prête

secours: il monte chez lui, et avec ses deux sœurs jette par les

fenêtres des potées d'eau et des pommes cuites aux assaillantes.

Elles levèrent le siège à l'entrée de la nuit ; mais cette nouvelle se

répandit dans la viile, et le chevalier de Chateaubriand, âgé de

neuf ans, passa pour un homme atroce, un reste de ces pirates dont

saint Aaron avait purgé son rocher6.

1.11 s'agit desfortificatio11s de Sai111-Malo.

2.

Comme des châteaux de cartes.

3.

Le reflux.

4.

Le ten11e, qui s'applique à u11e sorte de singe, désig11e ici les enfants.

5.

Nourrice de l'auteur.

6.

Ce rocher est une île, face à l'embouchure de la Rance, sur l'actuel site de Sai111Malo: l'ermite Aaro11....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓