LA POLITIQUE DES GRANDES PUISSANCES A L'ÉGARD DE L'ALLEMAGNE DU TRAITÉ DE VERSAILLES AU DÉBUT DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE...

Extrait du document

«

LA POLITIQUE DES GRANDES PUISSANCES

A L'ÉGARD DE L'ALLEMAGNE

DU TRAITÉ DE VERSAILLES AU DÉBUT

DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

(28juin 1919-3 septembre 1939)

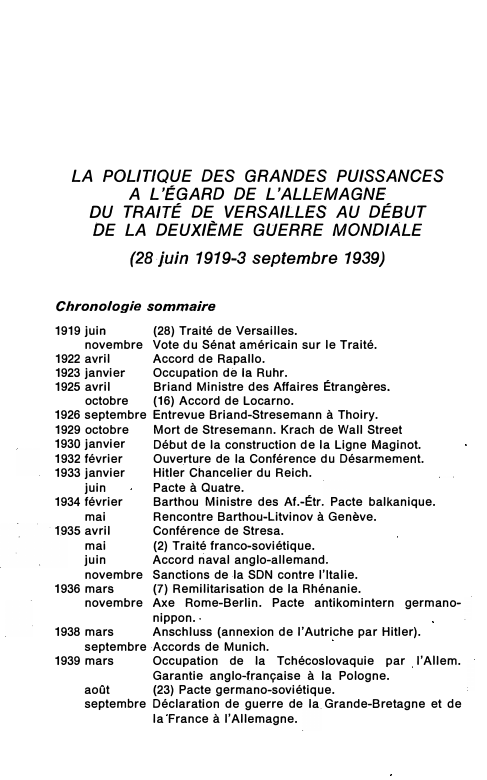

Chronologie sommaire

1919 juin

novembre

1922 avril

1923 janvier

1925 avril

octobre

1926 septembre

1929 octobre

1930 janvier

1932 février

1933 janvier

juin

1934 février

mai

1935 avril

mai

juin

novembre

1936 mars

novembre

(28) Traité de Versailles.

Vote du Sénat américain sur le Traité.

Accord de Rapallo.

Occupation de la Ruhr.

Briand Ministre des Affaires Étrangères.

(16) Accord de Locarno.

Entrevue Briand-Stresemann à Thoiry.

Mort de Stresemann.

Krach de Wall Street

Début de la construction de la Ligne Maginot.

Ouverture de la Conférence du Désarmement.

Hitler Chancelier du Reich.

Pacte à Quatre.

Barthou Ministre des Af.-Étr.

Pacte balkanique.

Rencontre Barthou-Litvinov à Genève.

Conférence de Stresa.

(2) Traité franco-soviétique.

Accord naval angle-allemand.

Sanctions de la SDN contre l'Italie.

(7) Remilitarisation de la Rhénanie.

Axe Rome-Berlin.

Pacte antikomintern germano

nippon.

Anschluss (annexion de l"Autriche par Hitler).

1938 mars

septembre Accords de Munich.

1939 mars

Occupation de la Tchécoslovaquie par l'Allem.

Garantie angle-française à la Pologne.

août

(23) Pacte germano-soviétique.

septembre Déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de

la France à l'Allemagne.

Remarques préliminaires

li faut bien délimiter le sujet, ql.!i n'est ni l'Allemagne, ni la politique

allemande, encore moins les relations internationales.

de 1919

à 1939.

Il faut aussi dénombrer et classer les "grandes puissances"

de l'épog1,1e.

Deux d'entre elles ont un rôle de premier,plan inscrit

dans la.

géographie : la France et la Russie des.

Soviets; on peut

envisager dans leurs rapports diverses possibilités, compte tenu de

la position intermédiaire de l'Allemagne : entente germano-russe,

franco-russe, rapprochement franco-allemand (chaque cas traduisa.nt

la méfiance envers le partenaire exclu), ou encore de bons rapports

à trois.

En tout càs ces trois puissances sont au cœur du sujet.

Viennent ensuite la Grande-Bretagne et l'Italie; ni l'une rii l'autre

ne redoutent vraiment l'expansion allemande, la première :à cause

de son insularité, la se.conde parce que les Alpes et le territoire

autrichien la séparent .du Reich.

Plus lointains encore sont les

États-Unis et surtout le Japon.

Pour notre plan, il n'est pas question d'étudier l'une après l'autre

les politiques de ces divers pays, qui interfèrent constamment.

Un

découpage méthodique du type "rapports économiques, idéologiques,

stratégiques".

est impraticable en raison des· redites qu'il impose.

Mieux vaut un plan chronologique.

Mais ·où placer les "dates-char

nières" i On pourra retenir 1924, .gui ·voit l'ébauche de nouveaux

rapports franco-allemands - 1929, avec la Grande Crise.et le regain

des tensions gui en résulte - 1934-35, et le grand revirement de

!'U.R.S.S.

contre l'Allemagne nazie.

Ainsi nous aurons quatre parties,

dont la première servira à un exposé général des intérêts et des

motifs de chaque puissance envers l'Allemagne au lendemain des

Traités.

I.

DES POLITIQUES DIVERGENTES ENVERS

UNE ALLEMAGNE VAINCUE (1919-1923)

Face à la défaite allemande, la France est naturellement la plus

impitoyable, compte tenu de ce qu'elle a souffert; elle veut des

garanties contre une revanche des vaincus, e.t des ,réparations pour

les dommages qu'ils ont causés.

Les Traités ne lui ont pas donné

entière satisfaction, mais elle n'en exige que davantage leur tqtale

exécution.

Déçue par la mollesse et les dérobades de ses anciens

alliés (Was�ington, puis Lonclres, n'ont-ils pas dénoncé la garantie

qu'ils avaient donnée de sa frontière .du nord-est?), la France cherche

des alliances de revers chez les nouveaux états d'Europe centrale

(Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie), et s'appuie sur sa supériorité

militaire.

pour faire plier l'Allemagne rétive : c'est l'occupation de

la Ruhr en 1923.

Face à cette sévère "politique· d'exécution", qu'in

carne Poincaré, la gauche prône cependant une attitude plus com

préhensive et la recherche d'une sécurité collective.

La Grande-Bretagne n'a pas tardé à quitter son attitu.de vengeresse

à l'égard de l'Allemagne vaincue.

Protégée par son insularité, elle

veut alléger les réparations, afin que l'Allemagne reste un utile

parte,nalre économique (critiques de l'économiste Keynes contre les

Traités); elle voit d'.un mauvais œil la politique française sur le

continent et ses alliés ·d'Europe centrale.

Dans l'ensemble, elle est

devenue pour Berlin un précieux bouclier contre les exigences Iran�

çaises.

Les États-Unis ont désavoué Wilson et refusé la ratification du Traité

· de Versailles et du Pacte de la SDN, dont leur président était l'inspira

teur.

Leur politique envers l'Europe est tout simplement celle de

l'absence et du désaveu.

En retirant, par la non-ratification des Trai0

tés, leur garantie à la frontière 'franco-allemande, ils ont.

permis à

la Grande-Bretagne de se dérober à son tour.

Us partagent (de loin)

les vues de Londres à l'égard de l'Allemagne, et blâment les rigueurs

de Poincaré.

L'Italie, déçue par les Traités de paix, et soumise d·epuis 1922 au

pouvoir fasciste, à une, politique plus complexe.

Sur les Alpes, elle

veille à empêcher toute réunion de l'Autriche et de l'Allemagne, et,

défend le statu quo étallll par les Traités.

En revanche, sur l'Adriatique

et dans la région danubienne, elle soutient des visées révisionnistes

qui alarment les alliés de la France.

Dans l'ensemble,.

face à l'Alle

magne, elle réserve sa politique avec opportunisme, soutenant toute

fois l'occupation de la Ruhr par les Français.

Mais c'est la Russie des Soviets (devenue en décembre 1922

!'U.R.S.S.) qui a la politique la plus originale.

Épuisée par la guerre

civile (et ulcérée par les interventions des puissances occidentales

en faveur des armées blanches), amputée d'immenses territoires (au

profit notamment d.e la Pologne et de la Roumanie), la Russie sovié

tique choisit l'entente avec l'Allemagne vaincue : c'est l'accord de

Rapallo du 16 avril 1922.

Pas question de sympathie idéologique

les interlocuteurs allemands ne sont pas même des socialistes, mais

des hommes du centre-droit (populistes) et des militaires.

En

revanche, on voit tout ce qui unit les partenaires sur le plan diploma

tique (la nouvelle Russie, y gagne sa première reconnaissance offi

cielle), économique (abandon réciproque des dettes et réparations,

renonciation allemande·aux biens nationalisés en Russie, à condition

qu'aucun autre pays ne sôit indemnisé!) et militaire (la Russie prati

quement couverte contre une riouvelle intervention sur ses frontières

ouest).

Le choix des Soviets est de grande portée pour l'avenir

- Il donne la priorité à la défense de l'État soviétique sur la propa

gation révolutionnaire à l'Ouest,

- il prépare la reconquête des territoires perdus dans une Europe

centrale où l'Allemagne garde elle aussi sa nostalgie révisionniste.

Ainsi, à la fin de 1923, la France voit sa politique de fermeté envers

l'Allemagne désavouée par toutes les puissaoces, mis à part l'appui

très passager et précaire de Mussolini.

Par des voies bien différentes,

Londres et Moscou font échec à la fois aux réparations et aux amitiés

françaises en Europe centrale.

Il.

BIENVEILLANCE GÉNÉRALE POUR

UNE ALLEMAGNE RÉHABILITÉE (1924-1929)

L'U.R.S.S.

poursuit donc énergiquement la politique de Rapallo.

Le Traité de Berlin en 1926 est un pacte de non-agression conclu pour

cinq ans entre Moscou et Berlin.

En 1928, un important accord écono

mique et financier, précieux pour l'équipement soviétique et la

consomrnation des Allemands.

Pllis graves par leurs conséquences

les accords militaires à partir de 1924 : ils permettent au Reich

d'expérimenter en Ukraine les armes interdites, notamment les blin

dés.

En France, le Cartel des .Gauches renonce à la politique dure de

Poincaré.

Briand inaugure avec !'Allemand Stresemann une politique

de détente et de contacts personnels, qui semble pleine d'espoirs.

En 1925, les Accords de Locarno voient la libre reconnaissance par

Berlin de ta frontière franco-allemande; l'année suivante, Briand

patronne l'entrée de l'Allemagne à la S.D.N.

La France montre sa

bonne volonté en acceptant (non sans hésiter) l'aménagement des

réparations et l'évacuation anticipée de la.

Rhénanie (été 1929).

Malgré l'esprit nouveau qui préside aux rapports franco-allemands,

Briand ne néglige pas les alliances en Europe centrale, mais ne peut

dissiper l'inquiétude de certains de ces pays (la Pologne notamment,

fâcheusement placée entre le Reich et !'U.R.S.S.).

La Grande-Bretagne et l'Italie, qui n'ont pas les mêmes engagements

que Ja France, se joignent volontiers à la détente franco-allemande;

à Locarno, elles donnent leur propre garantie à la frontière franco

allemande, sans prendre naturellement le moindre engagement sur

les frontières orientales du Reich, et laissent à la Fiance la respon

sabilité de couvrir ses alliés tchécoslovaques et polonais.

Notons enfin la rentrée prudente des États-Unis dans la politique

européenne : le secrétaire d'État américain Kellogg accepte, non

sans l'édulcorer, la proposition de Briand de mettre la guerre hors

la loi.

Ce Pacte· Briançl-Kellogg, aussi sympathique qu'inefficace, a le

mérite de rassembler, parmi les 57 signataires, l'Allemagne et les

six grandes puissances du temps dans une déclaration commune

exceptionnelle marque d'optimisme! (août 1928).

Ill.

DE NOUVELLES DIVERGENCES FACE A UNE

ALLEMAGNE A NOUVEAU INQUIÉTANTE (1929-1935)

La Grande Crise trouble la sérénité de la fin des "années 20".

L'Alle

magne, ravagée par le désastre économique et le chômage, est en

proie à la montée dramatique du nazisme, puis à la prise du pouvoir

par Hitler en janvier 1933; dès octobre de la même année, l'Alle

magne....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓