Expliquer le texte suivant : La philosophie ne peut être rapprochée de la science, en ce sens qu'elle en formerait,...

Extrait du document

«

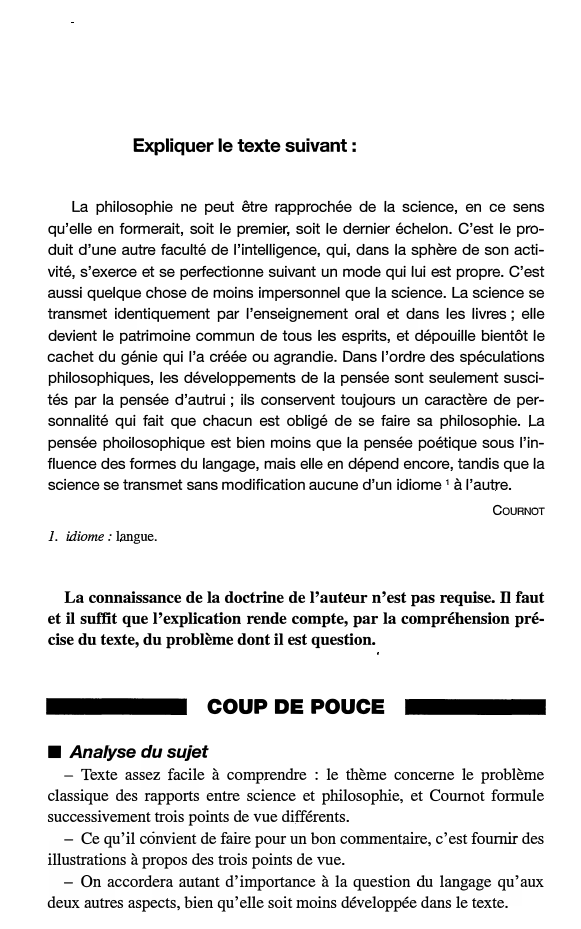

Expliquer le texte suivant :

La philosophie ne peut être rapprochée de la science, en ce sens

qu'elle en formerait, soit le premier, soit le dernier échelon.

C'est le pro

duit d'une autre faculté de l'intelligence, qui, dans la sphère de son acti

vité, s'exerce et se perfectionne suivant un mode qui lui est propre.

C'est

aussi quelque chose de moins impersonnel que la science.

La science se

transmet identiquement par l'enseignement oral et dans les livres ; elle

devient le patrimoine commun de tous les esprits, et dépouille bientôt le

cachet du génie qui l'a créée ou agrandie.

Dans l'ordre des spéculations

philosophiques, les développements de la pensée sont seulement susci

tés par la pensée d'autrui ; ils conservent toujours un caractère de per

sonnalité qui fait que chacun est obligé de se faire sa philosophie.

La

pensée phoilosophique est bien moins que la pensée poétique sous l'in

fluence des formes du langage, mais elle en dépend encore, tandis que la

science se transmet sans modification aucune d'un idiome 1 à l'autre.

COURNOT

1.

idiome : langue.

La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise.

Il faut

et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension pré

cise du texte, du problème dont il est question.

COUP DE POUCE

■

Analyse du sujet

- Texte assez facile à comprendre : le thème concerne le problème

classique des rapports entre science et philosophie, et Cournot formule

successivement trois points de vue différents.

- Ce qu'il cônvient de faire pour un bon commentaire, c'est fournir des

illustrations à propos des trois points de vue.

- On accordera autant d'importance à la question du langage qu'aux

deux autres aspects, bien qu'elle soit moins développée dans le texte.

■

Pièges à éviter

- Inutile de recenser toutes les conceptions possibles à propos des rela

tions science-philosophie: on s'en tiendra au texte seul.

- Ne pas donner un sens outrancier à la formule«chacun est obligé de

sa faire sa philosophie» : «chacun» désigne d'abord chaque philo

sophe...

- Ne pas réduire, dans le dernier point, l'influence des «formes du

langage» au seul problème de la traduction: ce serait négliger l'influence

qes mêmes formes dans ce que Cournot nomme la«pensée poétique».

CORRIGÉ

[Introduction]

Parce que la philosophie est antérieure à la science au sens moderne, la

question de leur relation a souvent été évoquée, par des philosophes aussi

bien que par des scientifiques.

L'originalité de Cournot est ici d'affirmer

que leurs démarches sont en réalité différentes, ce qui garantit la spécifi

cité et aussi la nécessité de chacune.

Il n'y a donc pas lieu de tenter de les

classer l'une par rapport à l'autre ou de les hiérarchiser; chacune possède

sa dignité propre, même si leurs modes d'élaboration, de transmission et

de discours sont nettement distincts.

[I.

Deux activités intellectuelles différentes]

Avant l'apparition de la science moderne, soit avant le XVII" siècle, on

pouvait concevoir une relation hiérarchique entre la philosophie et les

«savoirs».

C'est bien ce que fait Platon, lorsqu'il affirme que la connais

sance dialectique constitue le dernier niveau de la connaissance, supérieur

aux savoirs qui concernent le monde (qu'il s'agisse de la médecine ou de

l'astronomie).

C'est aussi le point de vue d'Aristote, lorsqu'il distingue

les philosophies «secondes» (tous les savoirs sur le monde, jusqu'à la

«physique») de la philosophie «première» (que l'on nomme ensuite

métaphysique, et à laquelle on accède chronologiquement en dernier,

parce qu'elle est la science des premiers principes et de l'être).

Après Galilée et avec le développement des sciences expérimentales, la

relation peut en quelque sorte s'inverser.

Non que les sciences soient

conçues comme«dépassant» la philosophie (thèse qui n'apparaît qu'avec

le scientisme).

C'est plutôt que cette dernière doit alors les fonder :

ainsi, pour Descartes et ses successeurs, la métaphysique constitue les

« racines» de l'arbre de la c onnaissanc e, dont les mathématiques sont le

tronc, et les branches maîtresses la mécanique, la médecine et la morale.

Pour Cournot, de telles conceptions ne sont plus tenables, et il préfère

considérer que philosophie et science se distinguent à la fois par la

« faculté de l'intelligence» qui s'y trouve à l'œuvre, par une « sphère

d'activité»·propre et par une manière de se perfectionner historiquement

également spécifique.

On peut en effet admettre que la raison ne s'exerce

pas de la même façon dans les deux domaines, mais surtout que les pro

blèmes à résoudre n'ont pas grand-chose en commun, ce qui garantit la

« sphère d'activité» propre à chaque attitude (on peut rappeler à ce pro

pos que la mentalité scientifique renonce à examiner les causes premières

ou finales, tandis que la philosophie peut continuer à s'en préoccuper).

[Il.

Universalité et personnalité]

Sans doute est-ce en raison de la différence des objectifs et des pro

blèmes abordés, autant que des méthodes, que science et philosophie

s'opposent comme l'universel au singulier.

La science est « imperson

nelle», ce qui indique aussi bien l'universalité de ses affirmations que la

façon dont elle concerne potentiellement tous les esprits de la même

manière.

Son enseignement, qu'il soit oral ou textuel, ne peut donc pas en

modifier les contenus, car l'enseignant ne peut que répéter ce qui a été

établi sans y introduire de modification.

Ainsi s'affirme-t-elle comme

« patrimoine commun» pour tous les esprits, ce qui a pour conséquence

que les affirmations scientifiques sont rapidement indépendantes de leurs

inventeurs.

Évoquer un théorème d'Euclide ou une loin de Newton, ce

n'est pas signifier que ce théorème ou cette loi appartiendraient person

nellement à ces deux personnages célèbres, c'est simplement rappeler

qu'ils furent les premiers à les établir.

Une fois acquis, ces savoirs devien

nent un bien commun, éventuellement anonyme car on ne se donne pas la

peine de signaler pour toute loi le nom de....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓