ÉPREUVE 14 Session de remplacement Septembre 1988 TEXTE Il était une fois où tu m'avais quitté Tout Paris s'était fait...

Extrait du document

«

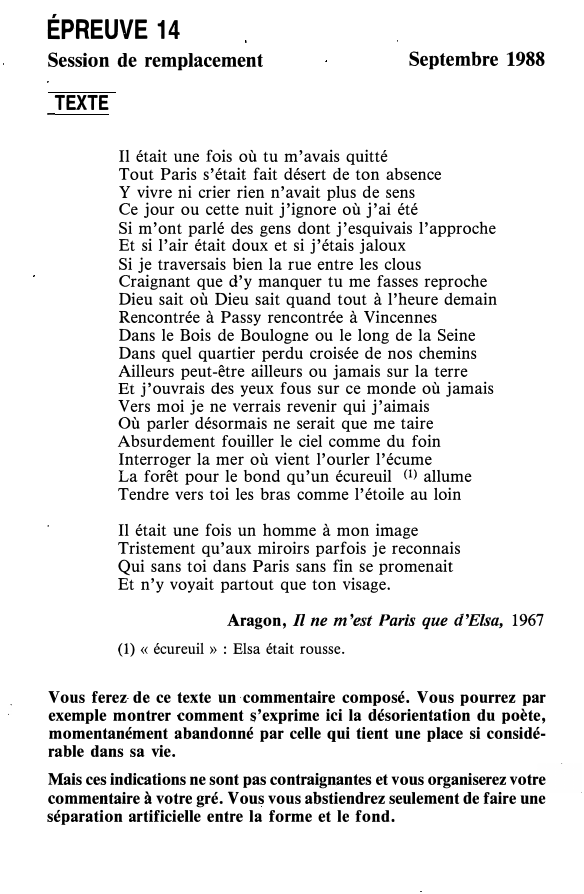

ÉPREUVE 14

Session de remplacement

Septembre 1988

TEXTE

Il était une fois où tu m'avais quitté

Tout Paris s'était fait désert de ton absence

Y vivre ni crier rien n'avait plus de sens

Ce jour ou cette nuit j'ignore où j'ai été

Si m'ont parlé des gens dont j'esquivais l'approche

Et si l'air était doux et si j'étais jaloux

Si je traversais bien la rue entre les clous

Craignant que d'y manquer tu me fasses reproche

Dieu sait où Dieu sait quand tout à l'heure demain

Rencontrée à Passy rencontrée à Vincennes

Dans le Bois de Boulogne ou le long de la Seine

Dans quel quartier perdu croisée de nos chemins

Ailleurs peut-être ailleurs ou jamais sur la terre

Et j'ouvrais des yeux fous sur ce monde où jamais

Vers moi je ne verrais revenir qui j'aimais

Où parler désormais ne serait que me taire

Absurdement fouiller le ciel comme du foin

Interroger la mer où vient l'ourler l'écume

La forêt pour le bond qu'un écureuil CIJ allume

Tendre vers toi les bras comme l'étoile au loin

Il était une fois un homme à mon image

Tristement qu'aux miroirs parfois je reconnais

Qui sans toi dans Paris sans fin se promenait

Et n'y voyait partout que ton visage.

Aragon, Il ne m'est Paris que d'Elsa, 1967

(1) « écureuil » : Elsa était rousse.

Vous ferez de ce texte un commentaire composé.

Vous pourrez par

exemple montrer comment s'exprime ici la désorientation du poète,

momentanément abandonné par celle qui tient une place si considé

rable dans sa vie.

Mais ces indications ne sont pas contraignantes et vous organiserez votre

commentaire à votre gré.

Vous vous abstiendrez seulement de faire une

séparation artificielle entre la forme et le fond.

■ Il s'agit d'un poème suivi, d'un ensemble en alexandrins de forme régu

lière.

Est-ce vraiment une strophe, ce qui se détache à la fin? ou simple•

ment une graphie? Ce qui compte c'est qu'ainsi est mise particulièrement

en valeur la répétition de "Il était une fois» : c'est un leitmotiv, un peu

comme une litanie.

On sent le poète désemparé.

Thème de l'absence, - de l'abandon?

Le poète n'est rien sans Elsa.

C'est un véritable dithyrambe.

■

■ Il faut bien remarquer la suppression de ponctuation.

C'est la marque

du passage d'Aragon au mouvement surréaliste.

La suppression de la ponc

tuation est prônée par Apollinaire (elle avait cependant déjà été utilisée par

Mallarmé) pour contraindre le lecteur à ne pas être passif.

C'est le lecteur

qui doit reconstituer en partie le poème dans sa lecture.

Introduction

Ill Louis Aragon est un romancier, essayiste, critique d'art et d'histoire, mais

plus encore un poète, dont la vie et l'œuvre couvrent une bonne partie du

xx• siècle.

■ D'abord·surréaliste, après sa rencontre essentielle avec !'écrivain russe

Elsa Triolet, il abandonne ce mouvement et devient un écrivain engagé représentant du communisme.

Cependant, il est avant tout connu comme

le chantre de l'amour parfait et partagé.

La majorité de son œuvre est dédiée

à la compagne de sa vie, Elsa, qui a sauvé le poète de sa propre ruine,

l'a transformé, a forgé son identité, et qui est pour lui source de vie, fon

taine de jouvence.

Ce thème d'un amour tel, qu'il ne peut vivre même momentanément sans

Elsa, est celui du texte Il ne m'est Paris que d'Elsa.

li serait possible d'en centrer le commentaire d'abord sur la « désorien

tation» du poète, « une fois que tu m'avais quitté» et la manière dont celui-ci

traduit sa solitude et son abandon.

Puis, serait mise en valeur la place que

tient Elsa dans sa vie, à la fois amante, guide et conseillère, omniprésente

par la passion exclusive qu'elle inspire.

■

■

VOCABULAIRE

•leitmotiv: c'est un terme allemand signifiant motif dominant.

En fran

çais, le mot est utilisé en musique et désigne un motif musical répété

dans une œuvre ; et en stylistique ou poésie, où il indique une phrase

(ou une formule) qui revient à plusieurs reprises.

• litanie : vient du latin chrétien litania « prière publique ».

C'est une

prière liturgique où toutes les invocations, courtes et suivies, adressées

à Dieu, ou à la Vierge, ou aux Saints, sont suivies d'une sorte de répéti

tion en refrain, énoncée par les fidèles.

Aussi, dans l'usage courant,

litanie signifie-t-il : « énumération répétitive, monotone et ennuyeuse ».

Premier thème : le poète désemparé

■

Dès le premier vers, Aragon signale l'absence par un choix de termes

simples:« tu m'avais quitté».

Un véritable trouble s'empare de lui, mani

festé par des images qui se bousculent.

Tout devient vague, aussi bien le

temps, que le lieu, les sentiments, les rencontres.

Tout ce qui n'est pas

Elsa s'efface du souvenir.

L'absence même veut être présentée en fiction

par une formule empruntée au conte:« Il était une fois».

Tout ce qui va

suivre pourrait ainsi paraître imaginaire.

D'autre part, le poète ne peut savoir

si les gestes accomplis, sa promenade par exemple, se situaient« cette

nuit» ou « ce jour».

Le doute temporel est mis en valeur par la coordina

tion « ou».

Par ailleurs, Aragon avoue à travers l'expression« Dieu sait quand tout

à l'heure demain » son désarroi que seule une puissance supérieure (« Dieu

sait») pourrait dominer ..., à moins que ce soit au contraire cette vague formule populaire qui traduit l'impuissance.

L'absence de ponctuation en tout

cas, juxtaposant les adverbes de temps accentue l'impression de cette igno

rance du temps.

De même, la fiction de conte, de rêve triste y ajoute.

Elle

est reprise(« Il était une fois») à la fin du poème, dans une sorte de conclu

sion détachée par la graphie et par l'insistance anaphorique.

Cette sensation d'incapacité se révèle aussi dans une sorte d'ignorance

des fieux, le sentiment d'être perdu, de ne plus savoir où il a pu aller, expri

mée avec la même volontaire platitude : « j'ignore où j'ai été» ; ce deuxième

hémistiche du vers résume l'état d'esprit du poète.

Là encore, l'expression

traditionnelle« Dieu sait», alliée à l'adverbe de lieu« où», traduit nettement

le désordre sentimental, en l'exprimant par une véritable perte d'orienta

tion.

La juxtaposition de deux indépendantes:« Rencontrée à Passy ren

contrée à Vincennes», l'anaphore de« rencontrée», insistante, soulignent

la confusion de la mémoire, où plus rien ne se différencie clairement.

Quant

aux apparentes précisions « dans le bois de Boulogne ou le long de la

Seine», elles sont tout aussi empreintes de doute.

C'est l'indication de l'inat

tention d'Aragon qui vient de son indifférence à ce qui n'est pas Elsa.

Il ne se souvient pas non plus du quartier parcouru, ce dont témoigne

l'interrogation indirecte de la forme de style« dans quel».

La formule cou

rante cc à la croisée des chemins », qui indique ordinairement un lieu de ren

contre est transformée volontairement ; accolée à « perdu», elle devient

poignante: que ne peuvent-ils se croiser, leurs chemins, même dans un

« quartier perdu» ( le sens second est « lointain», « loin du centre ville»,

mais le mot est pris ici dans sa signification originelle) ? Un espoir insensé

surgit dans«....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓