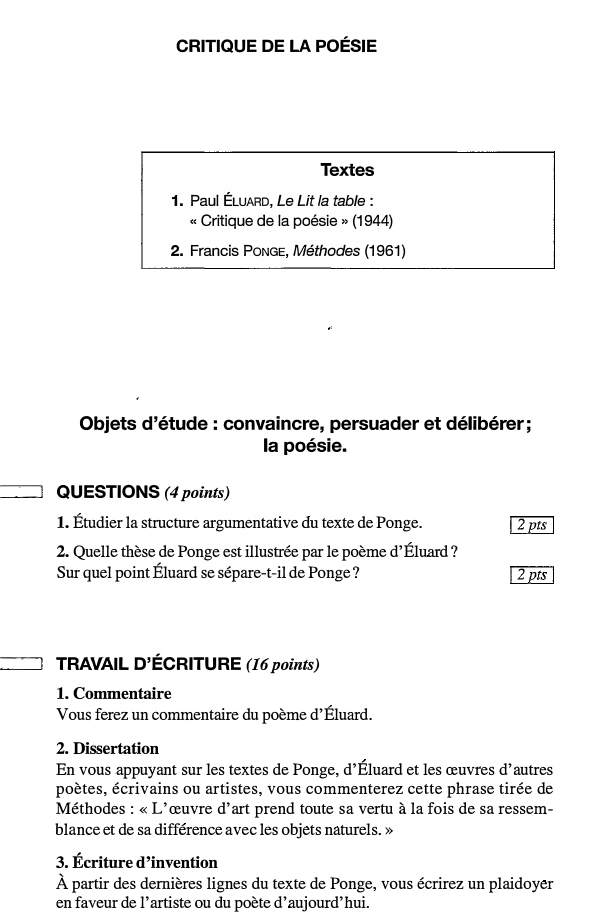

CRITIQUE DE LA POÉSIE Textes 1. Paul ÉLUARD, Le Lit la table : « Critique de la poésie » (1944) 2....

Extrait du document

«

CRITIQUE DE LA POÉSIE

Textes

1.

Paul ÉLUARD, Le Lit la table :

« Critique de la poésie » (1944)

2.

Francis PONGE, Méthodes (1961)

Objets d'étude: convaincre, persuader et délibérer;

la poésie.

===:J QUESTIONS (4 points)

1.

Étudier la structure argumentative du texte de Ponge.

2.

Quelle thèse de Ponge est illustrée par le poème d'Éluard?

Sur quel point Éluard se sépare-t-il de Ponge?

===:J TRAVAIL D'ÉCRITURE (16 points)

1.

Commentaire

Vous ferez un commentaire du poème d'Éluard.

2.

Dissertation

En vous appuyant sur les textes de Ponge, d'Éluard et les œuvres d'autres

poètes, écrivains ou artistes, vous commenterez cette phrase tirée de

Méthodes:« L'œuvre d'art prend toute sa vertu à la fois de sa ressem

blance et de sa différence avec les objets naturels.

»

3.

Écriture d'invention

À partir des dernières lignes du texte de Ponge, vous écrirez un plaidoyer

en faveur de l'artiste ou du poète d'aujourd'hui.

==:J CORPUS

■ Texte 1 : Paul

ÉLUARD,

Le Lit la table (1944)

Critique de la poésie

Le feu réveille la forêt

Les troncs les cœurs les mains les feuilles

Le bonheur en un seul bouquet

Confus léger fondant sucré

5 C'est toute une forêt d'amis

Qui s'assemble aux fontaines vertes

Du bon soleil du bois flambant

Garcia Lorca1 a été mis à mort

Maison d'une seule parole

1 o Et des lèvres unies pour vivre

Un tout petit enfant sans larmes

Dans ses prunelles d'eau perdue

La lumière de l'avenir

Goutte à goutte elle comble l'homme

15 Jusqu'aux paupières transparentes

Saint-Pol-Roux2 a été mis à mort

Sa fille a été suppliciée

Ville glacée d'angles semblables

Où je rêve de fruits en fleur

20 Du ciel entier et de la terre

Comme à des vierges découvertes

Dans un jeu qui n'en finit pas

Pierres fanées murs sans écho

Je vous évite d'un sourire.

25 Decour3 a été mis à mort.

Droits Réservés.

1.

Federico Garcia Lorca, auteur dramatique espagnol, arrêté par la garde civile fran

quiste et exécuté en 1936, bien que n'ayant jamais appartenu à une organisation politique.

2.

Saint-Pol Roux, un des précurseurs de la poésie moderne.

En 1940, les Allemands

torturèrent sa famille sous ses yeux.

Il ne put survivre aux siens.

3.

Jacques Decour, professeur et écrivain, Résistant, fusillé par les Allemands.

■ Texte 2: Francis

PONGE,

Méthodes (1961)

Quel que soit le lecteur de ces lignes, la vie, puisque enfin il peut lire, lui

laisse donc quelque loisir.

Et non seulement sa vie, mais sa pensée même,

puisqu'il confie ce loisir à la pensée d'un autre homme.

(Lecteur, entre

parenthèses, soit donc le bienvenu en ma pensée...)

5

Mais si maintenant ma pensée est seulement celle-ci : de te conserver

à ton loisir, de t'engager plus profondément en lui - et si j'y parviens ...

Alors peut-être suis-je un artiste.

Note que, si bref soit-il, ce loisir tu pouvais l'employer à contempler la

nature, l'un de tes semblables ou enfin ta propre pensée.

Tu pouvais

10 l'occuper encore à chanter ou siffler quelque air improvisé de ton cru ou à

danser, courir, faire jouer ton corps.

Certes tout cela est légitime et tu t'y

adonnes parfois, et beaucoup d'hommes s'y adonnent.

Toutefois, cela ne

suffirait guère à te distinguer des animaux.

Mais il se trouve que certains hommes sont capables- Dieu sait pourquoi

15 - de produire - Dieu sait comment- des objets tels qu'ils puissent être choi

sis par toi pour que leur contemplation ou leur étude occupent profondément

ton loisir, le satisfassent, lui suffisent et ne t'engagent en rien d'autre.

Voici que tombe sous nos sens quelqu'un de ces objets étranges ...

Oui, bien apparemment l'ouvrage d'un de nos semblables.

Fait d'une

20 matière et de parties que la nature ne fournit jamais que séparées ou dans

un état brut fort différent.

Or, cet objet nous paraît aussitôt intéressant, joli,

beau ou sublime.

Il semble ne servir pratiquement à rien, mais sa considé

ration ou contemplation provoque en nous - d'abord je ne sais quel mou

vement d'instinct, comme si une conformité secrète à nos organes dès sa

25 rencontre nous appelait- puis nombre de sentiments profonds ou élevéset nous désirons nous l'approprier, ou du moins en conserver l'usage pour

notre plaisir éternel.

Ce plaisir, en effet, nous est confirmé par l'usage.

L'envie cependant nous vient de le montrer à ceux que nous aimons, pour

leur faire partager notre intérêt.

Sur plusieurs d'entre eux il produit un·effet

30 pareil.

L'on nous assure d'ailleurs que telle est sa seule d�stination, sinon

forcément peut-être l'intention de son auteur.

Un tel objet est une œuvre d'art.

Celui qui l'a produite est un artiste.

Et il

semble que de tels objets, comme aussi l'intérêt ou l'amour qu'ils inspirent,

ne se rencontrent que chez les hommes.

[...]

35

La fonction de l'artiste est ainsi fort claire : il doit ouvrir un atelier, et y

prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient.

Non

pour autant qu'il se tienne pour un mage.

Seule!71ent un horloger.

Répara

teur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du qompotier, tel est

bien l'artiste moderne.

Irremplaçable dans sa fonction.

Son rôle est

40 modeste, on le voit.

Mais l'on ne saurait s'en passer.

D'où lui en vient cependant le pouvoir, et quelles sont les conditions

nécessaires à son exercice? Eh bien! li lui vient sans doute d'abord d'une

sensibilité au fonctionnement du monde et d'un violent besoin d'y rester

intégré, mais ensuite- et cette condition est sine qua non - d'une aptitude

particulière à manier lui-même une matière déterminée.

Car l'œuvre d'art

prend toute sa vertu à la fois de sa ressemblance et de sa différence avec

les objets naturels.

D'où lui vient cette ressemblance? De ce qu'elle est

faite aussïd'une matière.

Mais sa différence? - D'une matière expressive,

qu'est-ce à dire? Qu'elle allume l'intelligence (mais elle doit l'éteindre aus50 sitôt).

Mais quels sont les matériaux expressifs? Ceux qui signifient déjà

quelque chose: les langages.

Il s'agit seulement de faire qu'ils ne signifient

plus tellement qu'ils ne FONCTIONNENT.

Ainsi, pour prendre un exemple dans les Belles-Lettres, la non-signifi

cation du monde peut bien désespérer ceux qui, croyant (paradoxalement)

55 encore aux idées, s'obligent à en déduire une philosophie ou une morale.

Elle ne saurait désespérer les poètes, car eux ne travaillent pas à partir

d'idées, mais disons grossièrement de mots.

Dès lors, nulles consé

quences.

Sinon quelque réconciliation profonde :....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓