LES «VIES» DE VASARI

Publié le 14/09/2014

Extrait du document

«

commet, ou ses affabulations, sont significa

tives.

Invent e+il que Giotto se forma de lui

même en dessinant des moutons plus encore

qu'il n'apprit en copiant l es œuvres de son

maître Cimabue? C'est pour distinguer le style

des deux artistes , celui du vieux Cimab ue,

encore tributaire des peint res «grecs », c'est-à

dire byzantins , et celui du •m oderne• Giotto ,

qui apprend son art en copiant la nature.

Surtout, Vasari établit le catalogue des œuvres

de chacun d es arti stes dont il parl e.

Parce qu'il

n 'a pu t out voir, il se trompe par fois dan s la

désignation , la description ou même la locali

sation des oeuvre s.

Mai s ses ren seignements

son t , dans l'ensemble , plus exacts que faux, et

donnent de précieuses informations sur des

peintures ou des scu lpture s q ui ont souvent,

par la suite, été dépla cées ou perdues .

La parti-

c ularité de l'au teur des •Vies• est qu'il possède

lui-même une importante collection d'œuvres,

formée de peintures, mais surtou t de dessins

et d e gravu res.

Grâce à ces œuvres, et à son

savoir propre de peintre , Vasari ana lyse avec

une subtili té re m arquable le style des artistes.

Il établit des filiation s, des apparentements,

remarque les nouveautés, montre les

fai

blesses ou l es qualit és de chacun.

Les préjugés

et leurs conséquences

Ces remarques sur la forme des œuvres abou

tissent à un classement qui comp ort e ses hié

rarchie s.

Vasari croi t au pro grès des arts.

Il distingue,

dans ses •Vies•, trois période s caracté ristiqu es

des étapes successives du génie artistique : l a

résurrection de l'art enlisé longtemps dans les

formes •grecques•, vers 1260 ; la maturation

des grands talents au co~s du xv• siècle;

enfin, le temp s des génies - celui de Rapha ël

et de Michel-Ange , du début du XVI ' siècle à

son temps.

Cette chronologie des progrès de l'art s'accom

pagne d'une géographie implicite des styles.

Né

à Arezz o, dans le centre de l'Italie, et fonné à

Florence , Vasari est toscan de tout son cœ ur.

Il

distingue l'apport propre de l'Italie centrale aux

arts : la primauté accordée au contour , au des

sin, sur la couleur; l'importance des é léments

intellectuels , conceptuels, dans les œuvres de

cette région.

L'art des Italiens du Nord , l'art de

Venise notamment, lui paraît, à l'inverse, exces

sivement sens uel, appuyé sur les ressorts émo

tifs que peuvent susciter la couleur et la touche .

Son idéal, ainsi, est Raphaël , ou le Michel-Ange

de la chapelle Sixtine.

Les œuvres d'un Titien ,

d'un

Tintoret ou d 'un Véronèse lui sont au fond

essentiellement susp ectes.

Par cette distinction

entre l'art intellectuel et l'a rt sensue l, entre

l'œ

uvre qui privilégie le contour et celle qui

aime par-dessus tout la couleur, le peintre histo

rien établit une ligne de démarcation fonda

mentale , qui inspirera plus tard, en France, les

débats entre • pouss ine squ es• et •rubéniens •, et

servira aux classifications des historiens de l'art

j u

squ'à l'é poque contemporaine .

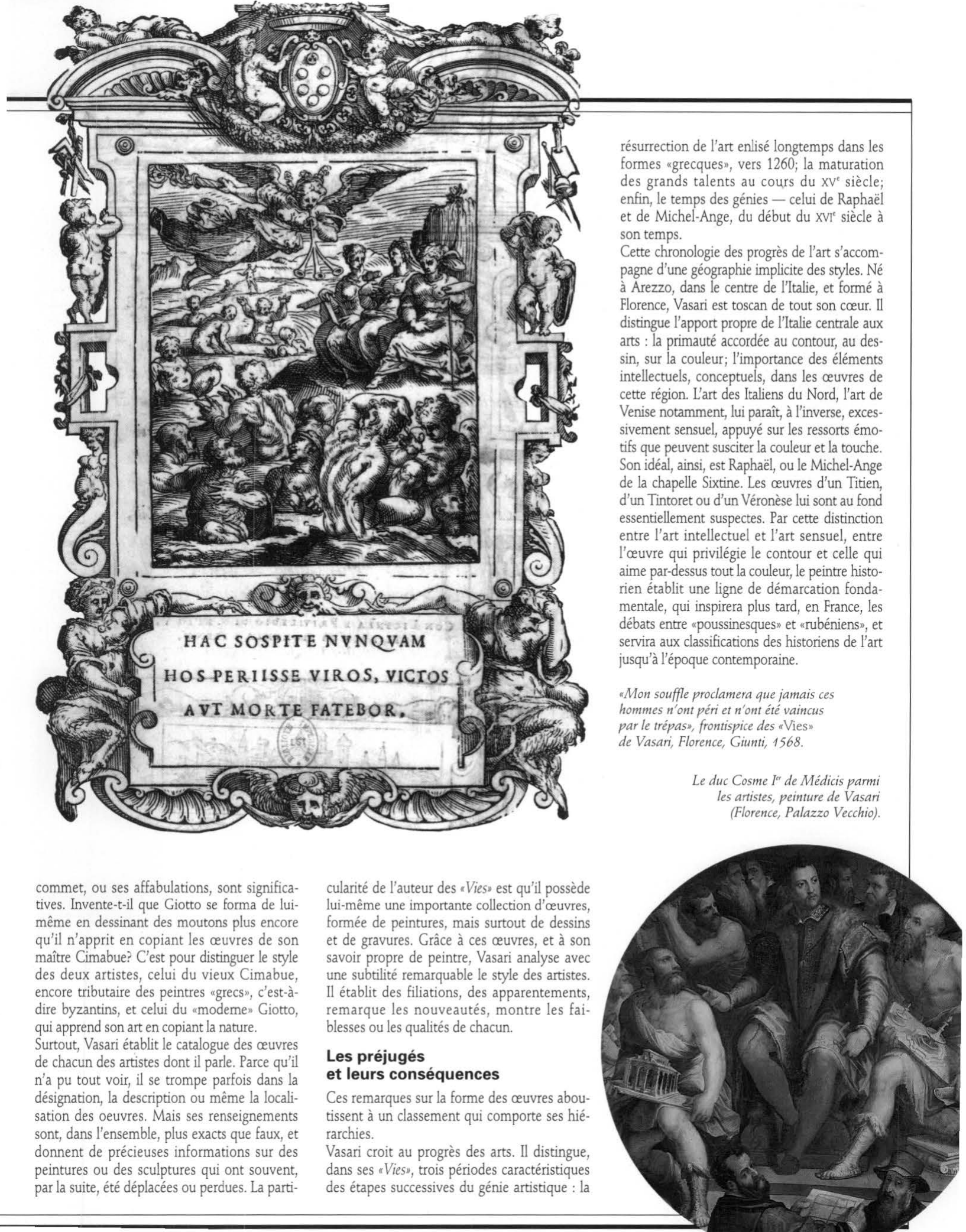

•M on souffle proclamera q u e jamai s ces homnu s n'ont pén· et n'ont été vaincu s

par le trépas• , frontispi ce des •Vies•

de Vasari , Florence , G iunti , 1568 .

Le duc Cos me/" de Médicis parmi

l es arti s tes, peinture de Vasari (Florence , Pala zzo Vecch io)..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- VIES IMAGINAIRES de Marcel Schwob (résumé & analyse)

- VIES DES HOMMES ILLUSTRES de Jacques Amyot (résumé & analyse)

- VIES DES PLUS CÉLÈBRES ARCHITECTES DE TOUS LES TEMPS ET DE TOUS LES PAYS (résumé & analyse de l’oeuvre)

- VIES DES TROUBADOURS. (résumé & analyse de l’oeuvre)

- des pratiques médicales pour sauver des vies