L'ART IRLANDAIS

Publié le 14/09/2014

Extrait du document

«

La technique

de l'enluminure

Fabriquer un parchemin est un travail long et oné

reux.

Cette tâche sacrée est longtemps réservée

aux moines , seuls capables de faire de /'écriture et

de l'illustration une prière.

Il fa111 prépa rer la peau, la laver, la décharner, la

dégraisser, la polir, la découper en doubles feuilles

appelées •bi-folio•, les assembler en cahiers, régler

les alignements, préparer les encres pour la copie,

dessiner en rouge (rubriquer) les titres et les let

trines, puis peindre les 111inia111res {du mot

•min iun11 1 pigment particulièrement fréquent),

avant de relier.

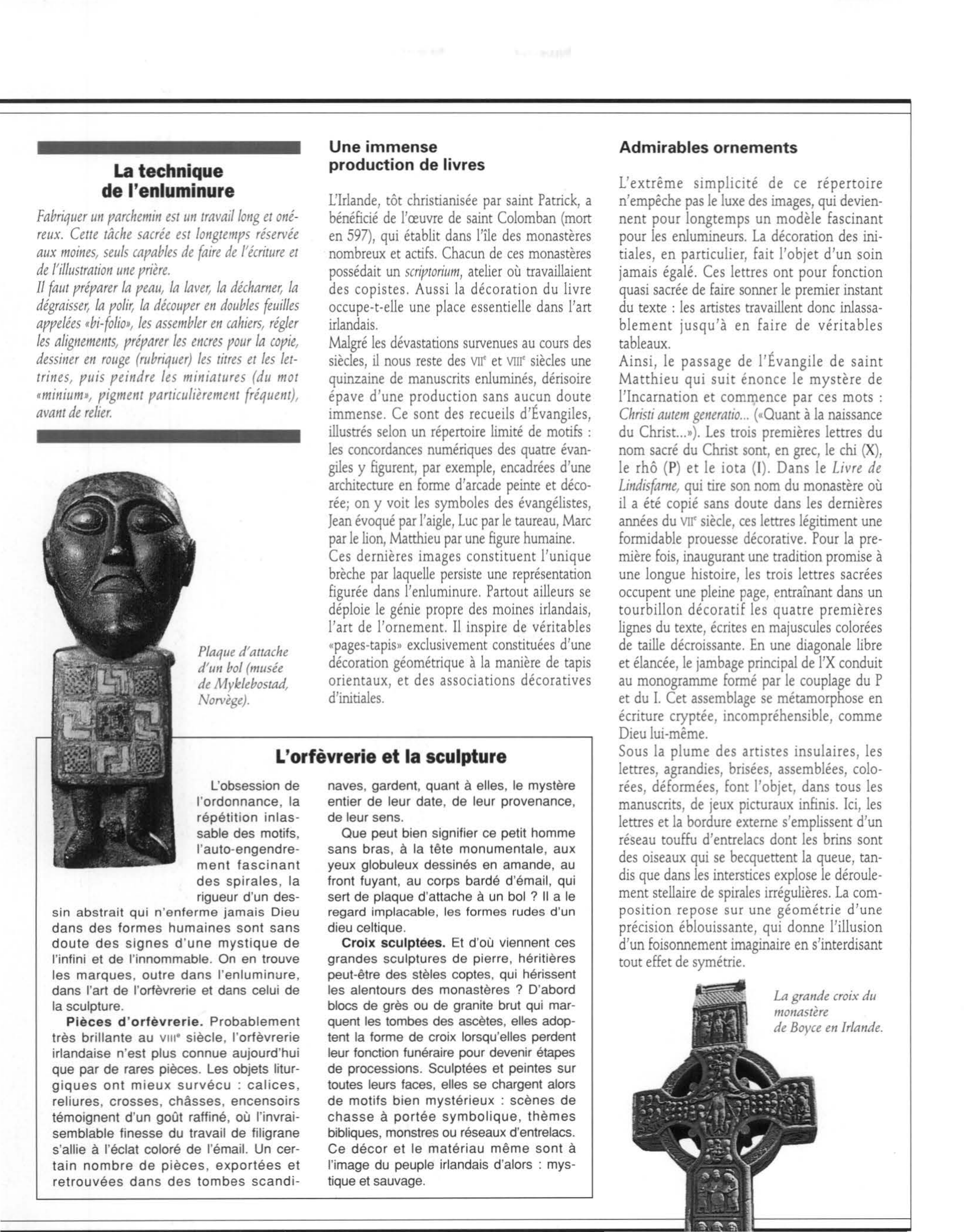

Plaque d'attache

d'un bol (musée

de Myklebosrad, Norvège).

Une immense

production de

livres

L'Irlande , tôt christianisée par saint Patrick , a

bénéficié de l'œuvre de saint Colomban (mort

en 597 ), qui étab lit dans l'île des monastères

nombreux et actifs.

Chacun de ces monastères

possédait un scriptorium, atelier où travaillaient

des cop istes .

Au ssi la décoration du livre

occupe+elle une place essen tielle dans l'art

irlandais.

Malgré les dévastations survenues au cours des

siècles, il nous reste des VII' et VIII' siècles une

quinzaine de manuscrits enluminés, dérisoire

épave d'une production sans auc _un doute

immense.

Ce sont des recueils d'Evangiles,

illustrés selon un répertoire limité de motifs :

les concordances numériques des quatre évan

giles y figurent, par exemple, encadrées d'une

architecture en forme d'arcade peinte et déco

rée; on y voit les symboles des évangélistes,

Jean évoqué par l'aigle, Luc par le taureau, Marc

par le lion, Matthieu par une figure humaine.

Ces dernières images constituent l'uniq ue

brèche par laquelle persiste une représentation

figurée dan s l'enluminure.

Partout ailleurs se

déploie le génie propre des moines irlandais ,

l'a rt de l'ornement.

Il inspire de vérit able s

•pages-tapis • exclusivement constituées d'une

décoration géométrique à la manière de tapis

orientaux, et des associations décoratives

d'initiales.

L'orfèvrerie et la sculpture

L'obsess ion de l'ordonnance , la ré p étition inlas

sa ble des motifs , l'a uto -engendre ment fascinant de s spi rales , la rigueur d'un des

sin abstrait qui n'e nferme jamais Dieu

dans de s forme s humaines sont sans doute des signes d'une mystique de l'infini et de l'innommable .

On en trouve les marques , outre dans l'enluminure , dans l'art de l' orfèvrerie et dans celui de la scu lpture .

Pièces d'or fèvrerie.

Probablement très brillante au v111• s iècl e, l'orfèvrerie irlandais e n'est plus connue aujourd 'hui

que par de rares pièces .

Les objets litur

gique s ont mieux survécu : ca lices , reliures , crosses, châ sses, encensoirs

t émoignent d'un goût raffiné , où

l' invrai

sembla ble finesse du travail de filigrane s'allie à l'éclat coloré de l'é mail.

Un cer

tain nombre de pièces , ex port ées et retrouvées dans d es tombes scandi-

naves , gardent , quant à e lles , le mystère

entier de leur date, de leur provenance ,

de leur sens.

Que peut bien signi

fier ce petit homme

sa ns bras , à la tê te monumentale, aux

yeux globuleux dessinés en amande , au

front fuyant , au co rps bardé d'émail , qui

sert de plaque d 'a ttache à un bol ? Il a le regard implacable , le s formes rudes d' un dieu celtique .

Cro ix sculpt ées.

Et d' où viennent ces

grandes sculptures d e pierre , héritières

peut -être des stèles cop tes, qui hérissent les alentour s des monastères ? D'abord blocs de grès ou de granite brut qui mar

quent les tombes des ascètes , elles adop

tent la forme de croix lorsqu 'elles perdent leur fon c tion funéraire pour devenir étapes

de proces sions.

Sculptées et peintes sur

toutes leurs faces , elles se chargent alors

de motifs bien mystérieu x : scènes de chasse à portée symbo lique, thèmes bibliques , monstre s ou réseaux d 'entrelacs .

Ce décor et le matériau même sont à l'image du peuple irlandais d'a lor s : mys

tique et sauvag

e.

Admirables ornements

L'extrême simplicité de ce répertoire

n

'empêche pas le luxe des images, qui dev ien

nent

pour longtemps un modèle fascinant

pour les enlumineurs.

La déco r ation des ini

tiales , en particulier, fait l'objet d' un soin

jamais égalé.

Ces lettres ont pour fonction

quasi sacrée de faire sonner le prem ier instant

du tex te : les artistes travaille nt donc inlassa

blement jusqu'à en faire de véritables

tableaux.

Ainsi, le passage de l'Évangile de saint

Matthieu qui suit énonce

le mystè re de

l'Incarnation et commence par ces mo ts :

Christi autem generatio ...

(•Quan t à la naissance

du Christ...•).

Les trois premières lettres du

nom sac ré du Christ sont, en grec, le chi (X),

le rhô { P ) et le iota (1 ).

Dans le Livre de

Li11disfarne 1 qui tire son nom du monastère où

il a été copié sans doute dans les dernières

années du VII' siècle, ces lettres légitime nt une

formidable prouesse décorative.

Pour la pre

mière fois, inaugurant une tradition promise à

une longue histoire, les trois lettres sacrées

occupent une pleine page, entraînant dans un

tou rbillon décoratif l es quatre premières

lignes du texte, écrites en majuscules colorées

de taille décroissante .

En une diagonale libre

et élancée, le jambage principal de l'X conduit

au monogramme formé par le couplage du P

et du !.

Cet assemblage se métamorphose en

écriture cryptée, incompréhensible, comme

Dieu lui-même.

Sous la plume des artistes insulaires, les

lettres, agrandies, brisées, assemblées, colo

rées, déformées, font l'objet, dans tous les

manuscrits, de jeux picturaux infinis.

Ici, les

lettres et la bordure externe s'emplissent d'un

réseau touffu d'entrelacs dont les brins sont

des oiseaux qui se becquettent la queue, tan

dis que dans les interstices explose le déroule

ment stellaire de spirales irrégulières.

La com

position repose sur une géométrie d'une

précision éblouissante,

qui donne l'illusion

d'un foisonnement imaginaire en s'in terdisant

tout effet de symétrie.

La grande croix du

monastère de Boyce en Irlande..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- « L’art de la vie se rapproche de l’art de la lutte : il faut se tenir prêt sans broncher à répondre aux coups qui fondent sur nous, même s’ils sont imprévus » Marc Aurèle

- Cours sur l'art (références)

- [II n'y a pas d'art d'agrément] - Merleau-Ponty

- L'oeuvre d'art est-elle l'oeuvre d'un génie? (plan)

- [De la vérité universelle de l'art]