IMPRESSION, SOLEIL LEVANT

Publié le 14/09/2014

Extrait du document

«

Impression , soleil levant est une

hu ile sur toile hau te de 48 c m et large de 63 c m.

Révélée au publi c lor s de la pre

mière exposition des

"impression

nistes » en 1874 , elle ne tr ouv e pa s

d ' acquéreu r à c ette époque et demeure dan s la c ollec tion de l'art iste jusqu 'à sa mort.

Elle est alors donnée à l'Institut de France avec les autr es œuvres

r

estées la propriét é de Monet et exposée avec elles au musée Marmottan .

Paf! V'li! V'lan! Va comme je te pousse! C'est

i n

ouï, effroyable. » Et encore : •Le pap ier peint

à l'état embryonnaire est enco re plus fait que

cette marine-là. »

Là est le p rinc ipal reproche : Monet ne res

pecte pas les règles du métier pictu ral.

Celles

ci veulent que la trace du geste du peintre soit

sinon masquée, du moins largemen t attén u ée

par la superposition des couches : l'œuvre

doit avoir un caractère •achevé » , elle doit être

débarrassée de tout accident et de tout relief

importun.

Or, dans sa toile, Monet ne tien t pas compte

de ces im p érat ifs.

Partout, la touche demeure

visible .

On suit les mouvements qui ont servi

à poser les fines couches de couleur (frottis )

qui servent à évoquer le ciel , on devine les

gestes plus secs avec lesquels le peintre a

croisé les touches grises pour suggérer mâts

et grues .

De même , rien n 'est fait pour dissi

muler l' e m pâtement qui consti tue le disque

du soleil.

Quant aux stries rouges et roses par

lesque lles est rendue la lumière du couchant ,

elles forment un contras te abrupt avec les

touches sombres, peintes horizontalement ,

qui évoquent les vagues et la forme d'u ne

barque avec deux passagers.

Suivant la hié

rarchie habituelle , ces procédés relèvent de

l' esquisse -et encore seulemen t de

l'esquisse sommaire, qui ne doit pas être

exposée, en tout cas pas expo sée au titre

d 'œuvre à part entière .

Monet aura it donc

l'audace d e faire passe r un brouillon pour un

mo rceau achevé.

La conclusion de Leroy - et de nom bre de

ses contemporains -est qu e, s i Monet en

use de la sorte , c'est faut e de sav oir terminer

son paysage , faute de connaissan ce s tech

niques et de dextérité .

Sa peinture est donc

•attentatoi re aux bonnes mœurs artistiques ,

au culte de la forme , au resp ect des maîtres »,

e t l'impressionni sm e, un reg roupem ent

d 'i g

norants et d 'anar chiste s.

Une autre logique

Oue Monet , et les peintres qui travaillent dans

le même sens que lui, tels Reno ir, Si sley ou

Pissarro, puissen t se prévaloir d'une esthétique

réfléchie , ses détrac teurs ne peuvent le conce

voir.

Pourtant, les paysages, les scènes de plein

air et les portraits exposés che z Nadar obéis

sen t à une logique simple.

Ils veulent représen

ter la vie contemporaine , et la représente r aussi

exac temen t que poss ible.

Or, celle -ci comporte

ses singu l ari tés : des machines nouvelles,

trains, bateau x à vapeur , des paysages neufs ,

usines , villes avec des fiacres dans les avenues ,

des trottoirs et des bâtiments vivement éclairés

la nui t.

Ces sujets ne peuvent être figurés avec

les procédés classiques.

Le •léché » d'une pein

ture est acceptable quand il s 'agit de peind re le

clair-obscur d 'une bougie , non lorsqu'on veut

rendre l'éclat blafard d'un bec de gaz .

Et la

modéra tion des couleurs conv i ent pou r des

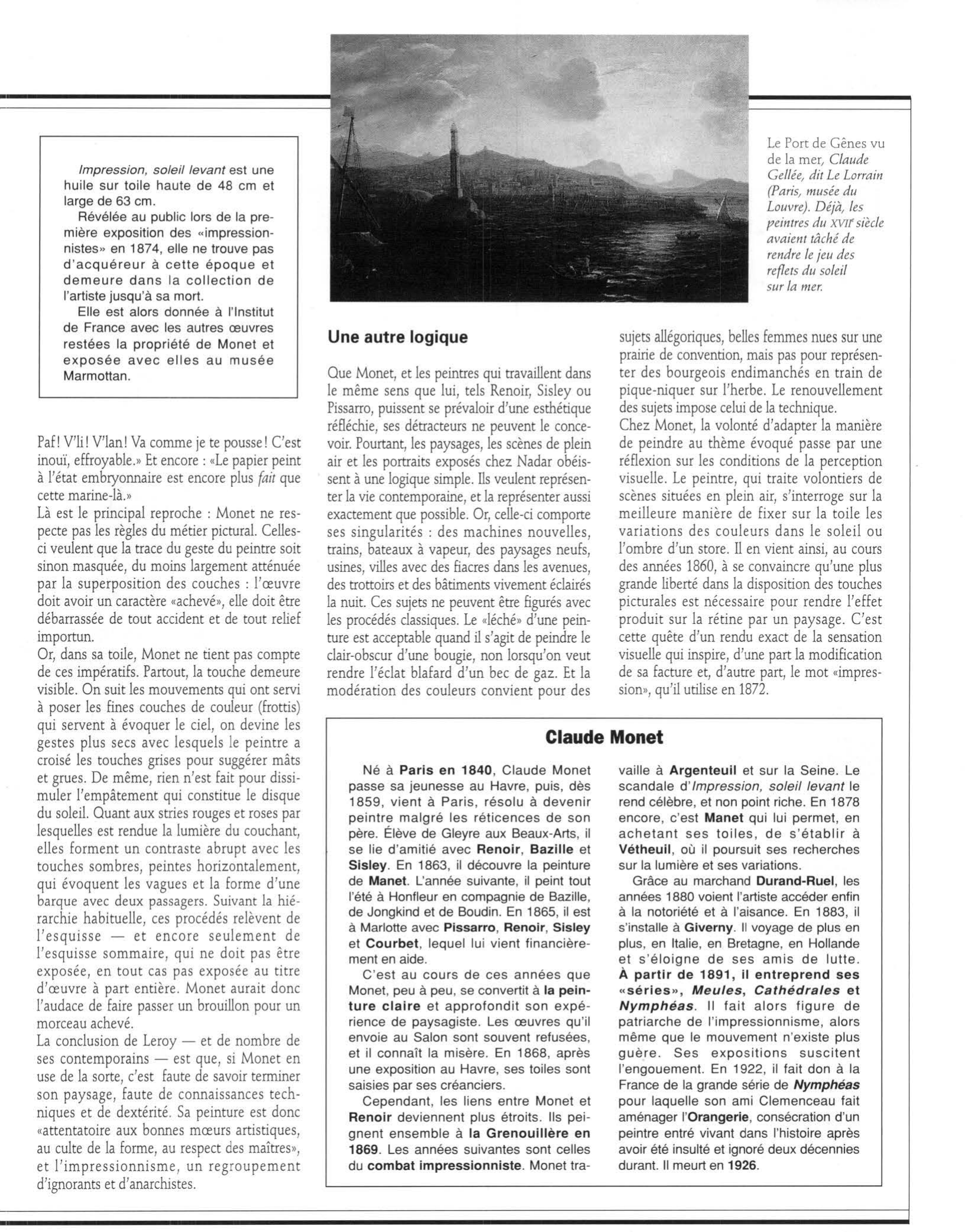

Le Port de Gênes vu

de la m er, Claud e

Ge llée, dit l e lorrain (Pari s, mus ée du

Lou vre).

D éjà, les peintr es du XVlf siècle a vai e nt tâch é de re ndr e le jeu d es

reflets du soleil

s ur l a me r.

sujets allégoriques, belles femmes nues sur une

prairie de convention , mais pas pou r représen

t

er des bourgeois end imanchés en tra i n de

p ique-nique r sur l'herbe.

Le renouvellement

des sujets impose celu i de la techni que.

Chez Mone t, la volonté d 'a d apte r la manière

de peindre au thème évo qué passe par une

réflexion sur les conditions de la perception

visuelle.

Le peint re , qui traite volont ie rs de

scènes s ituées en plein air, s' interroge sur la

mei lleure mani ère de fixer sur la toile l es

variations des cou leurs dans le s o leil ou

l'om bre d'un st o re.

Il en vient ainsi , au cou rs

des années 1860 , à se convaincre qu'une p lus

grande liberté dans la d ispositi on des touches

picturales est nécessai re pour rendre leffet

produi t sur la rétine par un p ay sage .

C' est

cette quête d'un rendu exact de la sensation

v isue lle qui inspire , d'une part la modif ication

de sa facture et, d' autre par t, le mot •imp res

sion », qu'il utilise en 1872.

Claude Monet

N é à Pari s e n 1840 , Cl aude Mon et

passe sa j eun esse au Havr e, pui s, dès

1859 , vient à Par is , résolu à devenir peintr e m a lgr é le s ré ti ce nces de son pèr e.

Élève de G le y re aux Beaux-Art s, il s e lie d 'amiti é av ec Re noir , Ba zill e et Sisley .

En 1863 , il déc ouvre la p einture

de Manet.

L'anné e s uivante , il peint tout l'é té à Honfleur en compagni e de Bazill e, de Jongkind et de Boudin.

En 1865 , il est à Marlott e ave c Pi ssa rro , R e noir , Si sle y et Courb e t, lequ el lu i vient financiè re

ment en a ide .

C '

est au cours de ce s année s que Monet , p e u à p eu , se conv ertit à la pe in ture c la ire et appr o fo nd it s on expé rien ce de pay sagi ste.

Les œ uvres qu 'il envoie au Salon s ont souvent refusée s, et il c onnaît la mi sère.

En 1868 , apr ès

une expos ition au Havre , se s toil es son t

sais ies par ses créa ncier s.

Ce pe nd a

nt, les lie ns entre Monet et

R eno ir devie nn ent plu s étr oits.

Ils pei

gn ent ense mb le à la Gren ouill è re e n

1 869.

Les année s suivantes sont

c elle s du c omb at i mp ress ionnist e.

M onet tr a-

vai lle à A rg e nteu il et su r la S eine .

Le scandale d ' Impression, soleil levan t le r end cé lè br e, e t non point ric he .

En 1878

e nco re, c' est M an et q ui lui p erm et, en ac het an t ses to i les, d e s'ét ab lir à V é theu il, où il pour su it ses reche rches

s u r la lu mi ère e t s es v ariation s.

G râc e au mar chand Durand -Ru e!, le s ann ées 1880 voi ent l'arti ste accéder enfin à l a n o to rié té et à l'ai sance .

En 1883 , il

s 'i nstalle à Giv erny .

Il v o ya ge de plus en p lus , en It a lie, en B retagne, en H olla nde e t s'é lo igne de ses amis de lutte.

À p art ir d e 1891 , il entr eprend ses «sé ries », M e ules, Ca thédrales et

N y mph éas .

Il fa it alors fig ure de

p atri arc he de l'i m press ion ni sme, alors mêm e qu e le mouve ment n' exis te p lu s gu ère .

Ses expositions s u sciten t l'e ng ou emen t.

En 1922, il fai t don à la F ran ce de la gran de sé rie de Nym ph éas pou r la quell e son ami Clemencea u fai t

am énage r !'Orangerie , con sécra tion d'un

p ei ntre entré vivant dans

l'hi sto ire après

a voi r été ins ulté e t ig nor é de ux déce nnies

du rant.

Il meu rt en 1926..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Claude Monet : Impression, soleil levant

- Claude MONET : IMPRESSION, SOLEIL LEVANT

- Impression, soleil levant [Claude Monet] - étude du tableau.

- IMPRESSION, SOLEIL LEVANT DE MONET

- Monet: Impression Soleil Levant