Texte du bac francais (EAF)

Publié le 06/04/2016

Extrait du document

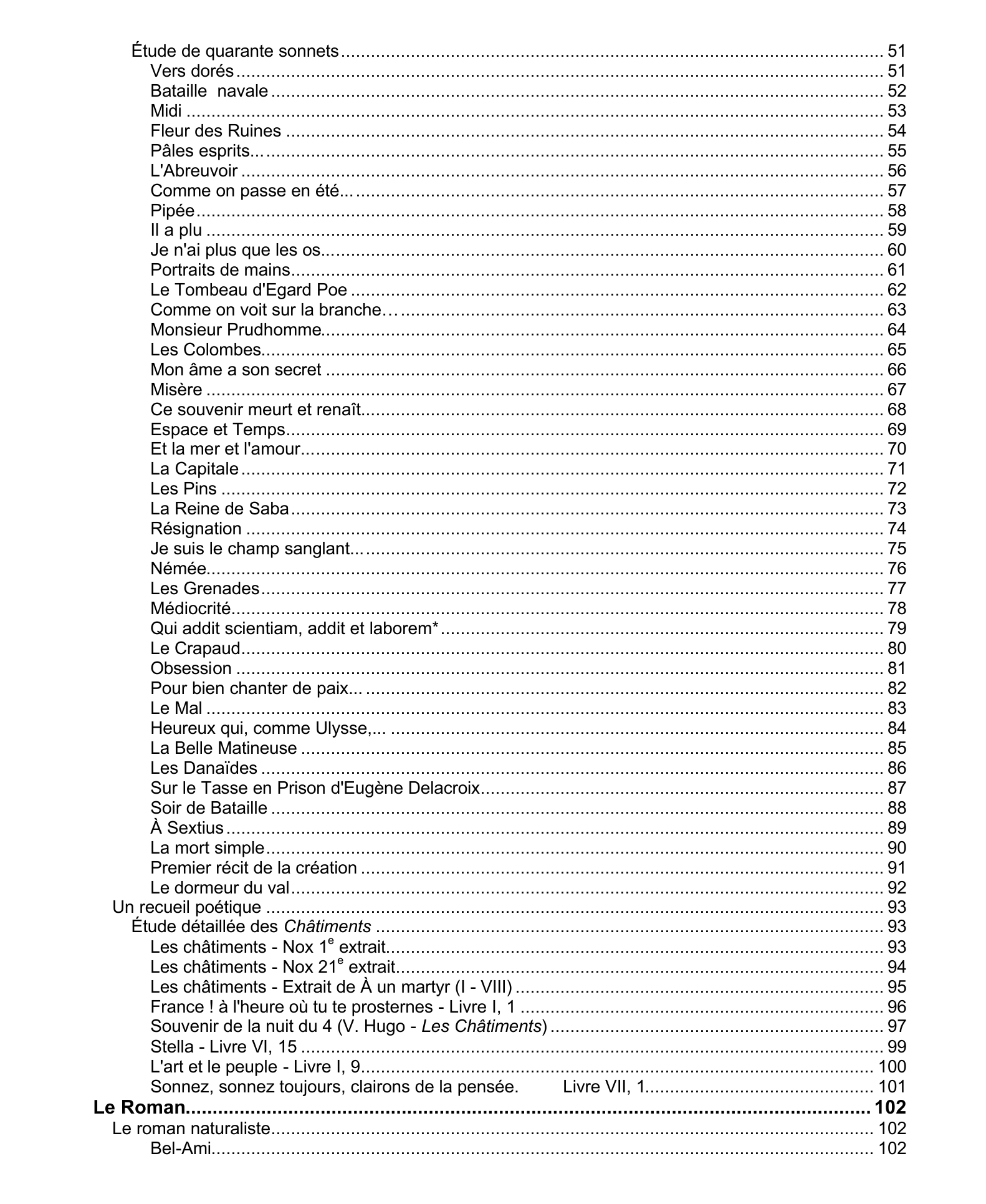

SOMMAIRE

Épreuves écrites

....................................................................................................

................... 5

De la lecture analytique au Commentaire

............................................................................................. 5

Approche progressive de la lecture analytique

...................................................................................... 5

Le Pont Mirabeau

....................................................................................................

..................... 5

La mort du

loup................................................................................................

............................. 6

Madame Bovary

....................................................................................................

....................... 7

Le dormeur du

val.................................................................................................

........................ 8

Les pauvres gens

....................................................................................................

..................... 9

Némée...............................................................................................

......................................... 10

L’assommoir

....................................................................................................

........................... 11

Naissance de l’Odyssée

....................................................................................................

......... 12

Germinal............................................................................................

......................................... 13

Phèdre..............................................................................................

.......................................... 14

Génie du christianisme

....................................................................................................

........... 16

Politique tirée de l’écriture

sainte..............................................................................................

... 17

Le

Commentaire.........................................................................................

........................................ 18

Mélancholia -

EXTRAIT.............................................................................................

................... 18

Médiocrité..........................................................................................

......................................... 19

Les

Étoiles.............................................................................................

..................................... 20

Lorenzaccio

....................................................................................................

............................ 21

Le Mal

....................................................................................................

.................................... 24

Sujets préparatoires aux nouvelles

épreuves...................................................................................... 25

Corpus 1

....................................................................................................

.................................... 25

Heureux qui, comme Ulysse,

....................................................................................................

.. 25

Les deux Pigeons

....................................................................................................

................... 26

La chèvre de M. Seguin

....................................................................................................

.......... 28

Hannon..............................................................................................

......................................... 30

Corpus 2

....................................................................................................

.................................... 31

Premier récit de la création

(extraits)..........................................................................................

. 31

Disproportion de

l'Homme.............................................................................................

.............. 32

Les Étoiles (vers 49 à 72)

....................................................................................................

...... 33

À la fenêtre pendant la nuit

....................................................................................................

..... 34

Crépuscule de Dimanche d'été

...................................................................................................

37

Corpus 3

....................................................................................................

.................................... 38

Disproportion de

l'Homme.............................................................................................

.............. 38

Hugo - Les Châtiments - \"Stella\" - (Livre VI, poème

XV).............................................................. 39

Des astres, de la vie et des

hommes...........................................................................................

40

Médiocrité..........................................................................................

......................................... 41

L’Apologue

....................................................................................................

.......................... 42

La

Fable...............................................................................................

.............................................. 42

Étude détaillée de deux fables

....................................................................................................

.... 42

Les Animaux malades de la Peste (Livre VII, fable

I).................................................................. 42

Le Loup et l'Agneau (Livre I, fable X)

.......................................................................................... 44

D’autres formes d’apologues

....................................................................................................

.......... 45

Souvenir de la nuit du 4

....................................................................................................

.......... 45

Choses

vues................................................................................................

............................... 47

La légende de l’homme à la cervelle d’or

.................................................................................... 48

La parabole de l’enfant prodigue

.................................................................................................

50

La Poésie

....................................................................................................

............................. 51

Le sonnet, poème à forme fixe

....................................................................................................

....... 51

Étude de quarante sonnets

....................................................................................................

......... 51

Vers dorés

....................................................................................................

.............................. 51

Bataille navale

....................................................................................................

....................... 52

Midi

....................................................................................................

........................................ 53

Fleur des Ruines

....................................................................................................

.................... 54

Pâles esprits...

....................................................................................................

........................ 55

L'Abreuvoir

....................................................................................................

............................. 56

Comme on passe en été...

....................................................................................................

...... 57

Pipée

....................................................................................................

...................................... 58

Il a plu

....................................................................................................

.................................... 59

Je n'ai plus que les

os..................................................................................................

............... 60

Portraits de

mains...............................................................................................

........................ 61

Le Tombeau d'Egard Poe

....................................................................................................

....... 62

Comme on voit sur la branche…

.................................................................................................

63

Monsieur

Prudhomme...........................................................................................

...................... 64

Les

Colombes............................................................................................

................................. 65

Mon âme a son secret

....................................................................................................

............ 66

Misère

....................................................................................................

.................................... 67

Ce souvenir meurt et

renaît..............................................................................................

........... 68

Espace et

Temps...............................................................................................

......................... 69

Et la mer et

l'amour.............................................................................................

........................ 70

La Capitale

....................................................................................................

............................. 71

Les Pins

....................................................................................................

................................. 72

La Reine de Saba

....................................................................................................

................... 73

Résignation

....................................................................................................

............................ 74

Je suis le champ sanglant...

....................................................................................................

.... 75

Némée...............................................................................................

......................................... 76

Les Grenades

....................................................................................................

......................... 77

Médiocrité..........................................................................................

......................................... 78

Qui addit scientiam, addit et laborem*

......................................................................................... 79

Le

Crapaud.............................................................................................

.................................... 80

Obsession

....................................................................................................

.............................. 81

Pour bien chanter de paix...

....................................................................................................

.... 82

Le Mal

....................................................................................................

.................................... 83

Heureux qui, comme Ulysse,...

...................................................................................................

84

La Belle Matineuse

....................................................................................................

................. 85

Les Danaïdes

....................................................................................................

......................... 86

Sur le Tasse en Prison d'Eugène

Delacroix................................................................................. 87

Soir de Bataille

....................................................................................................

....................... 88

À Sextius

....................................................................................................

................................ 89

La mort simple

....................................................................................................

........................ 90

Premier récit de la création

....................................................................................................

..... 91

Le dormeur du

val.................................................................................................

...................... 92

Un recueil poétique

....................................................................................................

........................ 93

Étude détaillée des Châtiments

....................................................................................................

.. 93

Les châtiments - Nox 1e

extrait.............................................................................................

....... 93

Les châtiments - Nox 21e

extrait.............................................................................................

..... 94

Les châtiments - Extrait de À un martyr (I - VIII)

.......................................................................... 95

France ! à l'heure où tu te prosternes - Livre I, 1

......................................................................... 96

Souvenir de la nuit du 4 (V. Hugo - Les Châtiments)

................................................................... 97

Stella - Livre VI, 15

....................................................................................................

................. 99

L'art et le peuple - Livre I,

9...................................................................................................

.... 100

Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée. Livre VII,

1.............................................. 101

Le

Roman...............................................................................................

................................ 102

Le roman

naturaliste.........................................................................................

................................ 102

Bel-Ami.............................................................................................

........................................ 102

Pierre et Jean

....................................................................................................

....................... 104

Approches de l’œuvre de Zola

....................................................................................................

.. 105

Incipit de l'Assommoir

....................................................................................................

........... 105

L'Assommoir - Gueule d'Or - extrait du chapitre VI

.................................................................... 106

L'Assommoir - l'Oie - extrait du chapitre VII

............................................................................... 107

L'Assommoir - le début de la déchéance - extrait du chapitre

X................................................ 108

La Faute de l'Abbé Mouret - extrait

........................................................................................... 109

Théâtre.............................................................................................

...................................... 110

La Comédie au XVIIIe siècle

....................................................................................................

......... 110

LE MARIAGE DE FIGARO ACTE I SCENE 10

............................................................................... 110

LE MARIAGE DE FIGARO Acte II Scène 1

............................................................................... 113

LE MARIAGE DE FIGARO Acte III Scène

5.............................................................................. 115

L’Argumentation

....................................................................................................

............... 119

Argumenter par la

description.........................................................................................

.................. 119

L'Interdiction

....................................................................................................

......................... 119

Candide (chapitre troisième)

....................................................................................................

. 120

Les Misérables

....................................................................................................

..................... 121

Portrait de Madame

Saint-Estève........................................................................................

...... 122

La famille Vervelle

....................................................................................................

................ 123

Portrait de Madame Jeanrenaud

............................................................................................... 124

Portrait de

Scrooge.............................................................................................

...................... 125

Portrait de monsieur de

Nemours.............................................................................................

. 126

Argumenter par l’Énonciation : Éprouver ou susciter un sentiment violent (s’indigner, s’émouvoir

ou émouvoir, choquer, scandaliser,

ironiser)..........................................................................................

127

Homère - Iliade, chant

XXIV................................................................................................

...... 127

Hernani, Acte II, scène IV

....................................................................................................

..... 129

Le Baptême

....................................................................................................

.......................... 131

Une Famille

....................................................................................................

.......................... 132

Hernani, Acte III, scène

I...................................................................................................

........ 134

La Tête des Autres - Acte I, scène 1

......................................................................................... 135

Pensées

....................................................................................................

............................... 137

Souvenir de la nuit du 4

....................................................................................................

........ 138

De l'esprit des

lois................................................................................................

..................... 140

Andromaque, Acte III, scène

VII................................................................................................

141

De l'Art de persuader

....................................................................................................

............ 143

Argumenter par l’autorité du discours

............................................................................................... 144

L’Éloge et le

Blâme...............................................................................................

.................... 145

Vive le Solex !

....................................................................................................

....................... 145

Éloge du voyage à pied

....................................................................................................

........ 146

Voyages réels ou voyages virtuels ?

......................................................................................... 147

Les artistes contre la Tour Eiffel

................................................................................................

148

Argumenter par la logique

....................................................................................................

............ 149

Extrait de l'article Traite des nègres

.......................................................................................... 149

Argumenter par la composition

....................................................................................................

..... 150

Madame Bovary

....................................................................................................

................... 150

Études détaillées

....................................................................................................

.......................... 152

Souvenir de la nuit du 4 (V. Hugo - Les Châtiments)

................................................................. 152

L’argumentation dans l’apologue

..................................................................................................

154

Préambule aux fables Le Lion et le Rat / La Colombe et la Fourmi (La Fontaine)

.......................... 154

Se construire une opinion personnelle – Thème : La Condition féminine

........................................... 155

La confrontation de points de vue littéraires et

politiques............................................................... 155

Physiologie du mariage - Extrait

1............................................................................................. 155

Physiologie du mariage - Extrait

2............................................................................................. 155

Physiologie du mariage - Extrait

3............................................................................................. 156

L'École des femmes - (vers 87 à 96, et 100

à102).................................................................... 157

L'École des femmes - (vers 123 à 146)

..................................................................................... 157

L'École des femmes (III, 2 - vers 747 à

801)............................................................................. 158

Les femmes savantes - Extrait 1 - vers 26 à 52.

........................................................................ 160

Les femmes savantes - Extrait 2 - vers 15 à 25.

....................................................................... 160

Modeste Mignon

....................................................................................................

................... 161

Première neige

....................................................................................................

..................... 162

L'Assommoir.........................................................................................

.................................... 163

Les Lettres de mon

moulin..............................................................................................

.......... 164

Les Femmes et le Secret

....................................................................................................

...... 165

Hernani, Acte II, scène IV, - Extrait

1........................................................................................ 166

Hernani, Acte III, scène I - Extrait

2........................................................................................... 168

Madame Bovary (deuxième partie, chapitre

3)............................................................................... 169

Amar, un conventionnel, Discours à la Convention de novembre

1793..................................... 170

Le Mariage de Figaro (Extrait de l'acte III, scène 16).

................................................................ 171

Le Mariage de Figaro (Extrait de l'acte III, scène XVI)

............................................................... 171

Le Barbier de

Séville.............................................................................................

.................... 172

Jacques le fataliste

....................................................................................................

............... 173

Préambule de l'article 1124 du Code Napoléonien

.................................................................... 174

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne -1791

..................................................... 174

Épreuves écrites

De la lecture analytique au Commentaire

Approche progressive de la lecture analytique

Le Pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Guillaume Apollinaire

Alcools

La mort du loup

Les nuages couraient sur la lune enflammée Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée, Et les bois

étaient noirs jusques à l’horizon.

Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon,

5 Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,

Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, Nous avons aperçu les grands ongles marqués

Par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine

10 Et le pas suspendu. - Ni le bois ni la plaine

Ne poussait un soupir dans les airs ; seulement

La girouette en deuil criait au firmament ;

Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,

15 Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés, Sur leurs coudes semblaient endormis et

couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête,

Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête

A regardé le sable en s’y couchant ; bientôt,

20 Lui que jamais ici l’on ne vit en défaut,

A déclaré tout bas que ces marques récentes

Annonçaient la démarche et les griffes puissantes

De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux,

25 Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, Nous allions pas à pas en écartant

les branches.

Extrait de \"La mort du loup\", du recueil Les Destinées (1864) d’Alfred de Vigny

Madame Bovary

(Cet extrait est le discours que prononce un conseiller de la préfecture, à l’occasion des Comices

agricoles.)

\"Messieurs\",

\"Qu’il me soit permis d’abord (avant de vous entretenir de l’objet de cette réunion d’aujourd’hui,

et ce sentiment, j’en suis sûr, sera partagé par vous tous), qu’il me soit permis, dis-je, de

rendre justice à l’administration supérieure, au gouvernement, au monarque, messieurs, à notre

souverain, à ce roi bien-aimé à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n’est

indifférente, et qui dirige à la fois d’une main si ferme et si sage le char de l’Etat parmi les

périls incessants d’une mer orageuse, sachant d’ailleurs faire respecter la paix comme la guerre,

l’industrie, le commerce, l’agriculture et les beaux-arts. (...)

Et qu’aurais-je à faire, messieurs, de vous démontrer ici l’utilité de l’agriculture ? Qui donc

pourvoit à nos besoins ? Qui donc fournit à notre subsistance ? N’est-ce pas l’agriculteur ?

L’agriculteur, messieurs, qui, ensemençant d’une main laborieuse les sillons féconds des campagnes,

fait naître le blé, lequel broyé est mis en poudre au moyen d’ingénieux appareils, en sort sous le

nom de farine, et, de là, transporté dans les cités, est bientôt rendu chez le boulanger, qui en

confectionne un aliment pour le pauvre comme pour le riche. N’est-ce pas l’agriculteur encore qui

engraisse, pour nos vêtements, ses abondants troupeaux dans les pâturages ? Car comment nous

vêtirions-nous, car comment nous nourririons-nous sans l’agriculteur ? Et même, messieurs, est-il

besoin d’aller si loin chercher des exemples ? Qui n’a souvent réfléchi à toute l’importance que

l’on retire de ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller

moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos tables, et des oeufs ? Mais je n’en

finirais pas, s’il fallait énumérer les uns après les autres les différents produits que la terre

bien cultivée, telle qu’une mère généreuse, prodigue à ses enfants. Ici, c’est la vigne ;

ailleurs, ce sont les pommiers à cidre ;

là, le colza ; plus loin, les fromages ; et le lin ; messieurs, n’oublions pas le lin ! qui a pris

dans ces dernières années un accroissement considérable et sur lequel j’appellerai plus

particulièrement votre attention.\"

Texte III : extrait de Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert - Deuxième partie, chapitre VIII.

Le dormeur du val

C’est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons

D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Extrait de Poésies (oct. 1870)

de A. RIMBAUD

Les pauvres gens

Dans ce passage, V. Hugo met en scène une femme de pêcheur attendant, la nuit, le retour de son

mari parti seul sur l’océan.

Elle prie, et la mauve au cri rauque et moqueur

45 L’importune, et, parmi les écueils en décombres, L’océan l’épouvante, et toutes sortes

d’ombres Passent dans son esprit : la mer, les matelots Emportés à travers la colère des flots ;

Et dans sa gaine, ainsi que le sang dans l’artère,

50 La froide horloge bat, jetant dans le mystère,

Goutte à goutte, le temps, saisons, printemps, hivers ; Et chaque battement, dans l’énorme univers,

Ouvre aux âmes, essaims d’autours et de colombes, D’un côté les berceaux et de l’autre les tombes.

55 (.....................................................................)

62 C’est l’heure où, gai danseur, minuit rit et folâtre

Sous le loup de satin qu’illuminent ses yeux,

Et c’est l’heure où minuit, brigand mystérieux,

65 Voilé d’ombre et de pluie et le front dans la bise, Prend un pauvre marin frissonnant, et

le brise Aux rochers monstrueux apparus brusquement.

Horreur ! l’homme, dont l’onde éteint le hurlement, Sent fondre et s’enfoncer le bâtiment qui

plonge ;

70 Il sent s’ouvrir sous lui l’ombre et l’abîme, et songe

Au vieil anneau de fer du quai plein de soleil ! Ces mornes visions troublent son coeur, pareil A

la nuit. Elle tremble et pleure.

Texte V extrait de \"Les Pauvres Gens\", du recueil La Légende des Siècles (1859-1877-1883) de Victor

Hugo.

Némée

Depuis que le Dompteur entra dans la forêt En suivant sur le sol la formidable empreinte, Seul, un

rugissement a trahi leur étreinte. Tout s’est tu. Le soleil s’abîme et disparaît.

À travers le hallier, la ronce et le guéret,

Le pâtre épouvanté qui s’enfuit vers Tirynthe Se tourne, et voit d’un oeil élargi par la crainte

Surgir au bord du bois le grand fauve en arrêt.

Il s’écrie. Il a vu la terreur de Némée

Qui sur le ciel sanglant ouvre sa gueule armée, Et la crinière éparse et les sinistres crocs ;

Car l’ombre grandissante avec le crépuscule

Fait, sous l’horrible peau qui flotte autour d’Hercule, Mêlant l’homme à la bête, un monstrueux

héros.

Texte VI : sonnet \"Némée\", du recueil Les Trophées (1893), de José-Maria de Heredia

(partie \"la Grèce et la Sicile\" consacrée à \"Hercule et les Centaures\")

L’assommoir

(une blanchisseuse vient d’épouser un ouvrier zingueur ; la noce, composée de parents, de voisins

et d’ouvriers, pour tuer le temps se rend au Louvre, guidée par l’un des invités.)

M. Madinier, poliment, demanda à prendre la tête du cortège. C’était très grand, on pouvait se

perdre ; et lui, d’ailleurs,

connaissait les beaux endroits, parce qu’il était souvent venu avec un artiste, un garçon bien

intelligent, auquel une grande maison de cartonnage achetait des dessins pour les mettre sur des

boîtes. En bas, quand la noce se fut engagée dans le musée assyrien, elle eut un petit frisson.

Fichtre ! il ne faisait pas chaud ; la salle aurait fait une fameuse cave. Et, lentement, les

couples avançaient, le menton levé, les paupières battantes, entre les colosses de pierre, les

dieux de marbre noir muets dans leur raideur hiératique, les bêtes monstrueuses, moitié chattes et

moitié femmes, avec des figures de mortes, le nez aminci, les lèvres gonflées. Ils trouvaient tout

ça très vilain. On travaillait joliment mieux la pierre au jour d’aujourd’hui. Une inscription en

caractères phéniciens les stupéfia. Ce n’était pas possible, personne n’avait jamais lu ce

grimoire. Mais M. Madinier, déjà sur le premier palier avec Mme Lorilleux, les appelait, criait

sous les voûtes :

\"Venez donc. Ce n’est rien,ces machines... C’est au premier qu’il faut voir.\"

La nudité sévère de l’escalier les rendit graves. Un huissier superbe, en gilet rouge, la livrée

galonnée d’or, qui semblait les attendre sur le palier, redoubla leur émotion. Ce fut avec respect,

marchant le plus doucement possible, qu’ils entrèrent dans la galerie française.

Alors, sans s’arrêter, les yeux emplis de l’or des cadres, ils suivirent l’enfilade des petits

salons, regardant passer les images

trop nombreuses pour être bien vues. Il aurait fallu une heure devant chacune, si l’on avait voulu

comprendre. Que de tableaux, sacredié ! ça ne finissait pas. Il devait y en avoir pour de l’argent.

Puis, au bout, M. Madinier les arrêta brusquement devant le Radeau de la Méduse

; et il leur expliqua le sujet. Tous, saisis, immobiles, se taisaient. Quand on se remit à marcher,

Boche résuma le sentiment général : c’était tapé.

Dans la galerie d’Apollon, le parquet surtout émerveilla la société, un parquet luisant, clair

comme un miroir, où les pieds des banquettes se reflétaient. Mlle Remanjou fermait les yeux, parce

qu’elle croyait marcher sur de l’eau.

(...................................................................................................

.........

...) (...) Coupeau s’arrêta devant la Joconde , à laquelle il trouva une

ressemblance avec une de ses tantes. Boche et Bibi-la Grillade ricanaient, en se montrant du coin

de l’oeil les femmes nues ; les cuisses de l’Antiope surtout leur causèrent un saisissement.

Texte VII : extrait de l’Assommoir (1877) de E. Zola

Naissance de l’Odyssée

Le chemin, comme une trace de couleuvre, déroulait ses anneaux au milieu de l’oseraie. Il faisait

chaud : dans l’air visqueux, des touffes de mouches dessinaient les molles ondulations de leur

danse nuptiale. Ulysse aspirait goulûment des flocons de

vent tiède, espérant une vaine fraîcheur. On entendait

gronder le fleuve sous son pelage de bélier.

Le rideau flexible des joncs s’ouvrit sur une étroite plaine qui mimait la chair liquide de la mer.

Des vagues de froment brisaient contre le flanc rugueux de la montagne où l’écume des oliviers

grésillait ; dans ces calanques ombrées et profondes dormait le flot étale des prés. Une bastidette

à forme de nef était à l’ancre sur un champ de trèfles. Ainsi, sous le visage de la terre, Ulysse

trouvait toujours les traits aimés de la mer.

(......................................................................................

...........................)

Il dépassa le front nord des pinèdes. Le crépuscule marchait devant lui sur les champs d’herbe

tachés de gentiane. L’onde claire du jour refluait vers

le sommet de la montagne ; là-haut, enfouie dans le bois crépu, l’auberge dressa sa tête blanche

dessus les genévriers, et, comme d’un récif s’envolent les

flocons d’écume, le vol des colombes giclait autour de son toit.

(......................................................................................

..........................)

La maison basse et le pigeonnier rond étaient mussés dans les taillis. Deux longs murs de pierres

sèches embrassaient en guise de cour préambulaire un arpent de terre rase où subsistaient seuls les

chicots des genévriers mal arrachés. Au centre, s’arrondissait comme un cal la tache grisâtre d’un

grand foyer qu’on allumait tous les soirs. Présentement, des valets d’écurie y entassaient des

fascines d’oliviers rongées par les chèvres. Sur le visage de l’auberge, une porte s’ouvrit,

découvrant le regard rouge de l’âtre : un homme sortit qui portait un brandon fumant. Les ailes

bleues du soir battaient autour de lui.

Texte VIII - extraits de Naissance de l’Odyssée (1930)

de Jean Giono (trois extraits du chapitre I de la Première Partie).

Germinal

Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d’une obscurité et d’une épaisseur d’encre, un

homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout

droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il

n’avait la sensation

de l’immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une

mer, glacées d’avoir balayé des lieues de marais et de

terres nues. Aucune ombre d’arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d’une

jetée, au milieu de l’embrun aveuglant des ténèbres.

L’homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d’un pas allongé, grelottant sous

le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à

carreaux, le gênait beaucoup ; et il le serrait contre ses flancs, tantôt d’un coude, tantôt de

l’autre, pour glisser au

fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d’est

faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d’ouvrier sans travail et sans gîte,

l’espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour.

Texte IX : incipit de Germinal (1885) d’Emile Zola

Phèdre

Phèdre (1677) - Acte II - Scène V

Dans cette pièce dont les personnages sont des héros de l’Antiquité grecque (époque légendaire),

Racine fait la peinture des ravages de la passion et de la vanité du combat humain contre elle.

PHEDRE, HIPPOLYTE, OENONE. Phèdre, à Oenone.

581 Le voici. Vers mon coeur tout mon sang se retire.

J’oublie, en le voyant, ce que je viens lui dire.

Oenone

Souvenez-vous d’un fils qui n’espère qu’en vous.

Phèdre

On dit qu’un prompt départ vous éloigne de nous,

585 Seigneur. À vos douleurs je viens joindre mes larmes.

Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n’a plus de père, et le jour n’est pas

loin Qui de ma mort encor doit le rendre témoin.

Déjà mille ennemis attaquent son enfance.

590 Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense.

Mais un secret remords agite mon esprit.

Je crains d’avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère

Ne poursuive bientôt une odieuse mère.

Hippolyte

595 Madame, je n’ai point de sentiments si bas.

Phèdre

Quand vous me haïriez, je ne me plaindrais pas, Seigneur. Vous m’avez vue attachée à vous nuire :

Dans le fond de mon coeur vous ne pouviez pas lire. A votre inimitié j’ai pris soin de m’offrir.

600 Aux bords que j’habitais je n’ai pu vous souffrir.

En public, en secret, contre vous déclarée, J’ai voulu par des mers en être séparée ; J’ai même

défendu, par une expresse loi,

Qu’on osât prononcer votre nom devant moi.

605 Si pourtant à l’offense on mesure la peine, Si la haine peut seule attirer votre haine,

Jamais femme ne fut plus digne de pitié,

Et moins digne, Seigneur, de votre inimitié.

Hippolyte

Des droits de ses enfants une mère jalouse

610 Pardonne rarement au fils d’une autre épouse.

Madame, je le sais. Les soupçons importuns

Sont d’un second hymen les fruits les plus communs. Toute autre aurait pour moi pris les mêmes

ombrages, Et j’en aurais peut-être essuyé plus d’outrages.

Phèdre

615 Ah! Seigneur, que le ciel, j’ose ici l’attester,

De cette loi commune a voulu m’excepter !

Qu’un soin bien différent me trouble et me dévore !

Hippolyte

Madame, il n’est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour ;

620 Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour.

Neptune le protège, et ce dieu tutélaire

Ne sera pas en vain imploré par mon père.

Phèdre

On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords,

625 En vain vous espérez qu’un Dieu vous le renvoie ;

Et l’avare Achéron ne lâche point sa proie.

Que dis-je ? Il n’est point mort, puisqu’il respire en vous. Toujours devant mes yeux je crois voir

mon époux.

Je le vois, je lui parle, et mon coeur ... Je m’égare,

630 Seigneur, ma folle ardeur malgré moi se déclare.

L’extrait proposé est la première partie de la scène V de l’acte II de Phèdre de Racine.

Génie du christianisme

On ne peut guère supposer que des hommes aussi sensibles que les anciens eussent manqué d’yeux pour

voir la nature et de talent pour la peindre si quelque cause puissante ne les avait aveuglés. Or

cette cause était la mythologie, qui, peuplant l’univers d’élégants fantômes, ôtait à la création

sa gravité, sa grandeur et sa solitude. Il a fallu que le christianisme vînt chasser ce peuple de

faunes, 1 de satyres1 et de nymphes, 1 pour rendre aux grottes leur silence et aux bois leur

rêverie. Les déserts ont pris sous notre culte un caractère plus triste, plus grave, plus sublime :

le dôme des forêts s’est exhaussé ; les fleuves ont brisé leurs petites urnes, pour ne plus verser

que les eaux de l’abîme du sommet des montagnes : le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a

donné son immensité à la nature.

Le spectacle de l’univers ne pouvait faire sentir aux Grecs et aux Romains les émotions qu’il porte

à notre âme.

(...................................................................................................

...................................)

Si le poète s’égarait dans les vallées duTaygète, (...) il ne rencontrait que des faunes, 1 il

n’entendait que des dryades1; Priape1 était là sur un tronc d’olivier, et Vertumne1 avec les

zéphyrs1 menait des danses éternelles. Des sylvains1 et des naïades1 peuvent frapper

agréablement l’imagination, pourvu qu’ils ne soient pas sans cesse reproduits ;

(.................................................)

(...)Libres de ce troupeau de dieux ridicules qui les bornaient de toutes parts, les bois se sont

remplis d’une Divinité immense. Le don de prophétie et de sagesse, le mystère et la religion

semblent résider éternellement dans leurs profondeurs sacrées.

Pénétrez dans ces forêts américaines aussi vieilles que le monde : quel profond silence dans ces

retraites quand les vents reposent ! quelles voix inconnues quand les vents viennent à s’élever !

Êtes-vous immobile, tout est muet ; faites-vous un pas, tout soupire. La nuit s’approche, les

ombres s’épaississent : on entend des troupeaux de bêtes sauvages passer dans les ténèbres ; la

terre murmure sous vos pas ; quelques coups de foudre font mugir les déserts ; la forêt s’agite,

les arbres tombent, un fleuve inconnu coule devant vous. La lune sort enfin de l’Orient ; à mesure

que vous passez au pied des arbres, elle semble errer devant vous dans leur cime et suivre

tristement vos yeux. Le voyageur s’assied sur le tronc d’un chêne pour attendre le jour ; il

regarde tour à tour l’astre des nuits, les ténèbres, le fleuve ; il se sent inquiet, agité, et,

dans l’attente de quelque chose d’inconnu, un plaisir inouï, une crainte extraordinaire

font palpiter son sein comme s’il allait être admis à quelque secret de la Divinité : il est seul

au fond des forêts, mais l’esprit de l’homme remplit aisément les espaces de la nature, et toutes

les solitudes de la terre sont moins vastes qu’une seule pensée de son cœur.

Oui, quand l’homme renierait la Divinité, l’être pensant, sans cortège et sans spectateur, serait

encore

plus auguste au milieu des mondes solitaires que s’il y paraissait environné des petites déités de

la fable ; le désert vide aurait encore quelques convenances avec l’étendue de ses idées, la

tristesse de ses passions et le dégoût même d’une vie sans illusion et sans espérance.

Il y a dans l’homme un instinct qui le met en rapport avec les scènes de la nature. Eh ! qui n’a

passé des heures entières assis, sur le rivage d’un fleuve, à voir s’écouler les ondes ! Qui ne

s’est plu, au bord de la mer, à regarder blanchir l’écueil éloigné ! Il faut plaindre les anciens,

qui n’avaient trouvé dans l’Océan que le palais de Neptune1 et la grotte de Protée1; il était dur

de ne voir que les aventures des tritons1 et des néréides1 dans cette immensité des mers, qui

semble nous donner une mesure confuse de la grandeur de notre âme, dans cette immensité qui fait

naître en nous un vague désir de quitter la vie pour embrasser la nature et nous confondre avec son

auteur.

1 tous ces personnages sont des divinités inférieures, protectrices des bois, des sources, des

jardins (cf:

repérage culturel)

Texte XI : extrait du Génie du Christianisme (1802) (II,IV,I)

de Chateaubriand.

Politique tirée de l’écriture sainte

Vous voyez l’image de Dieu dans les rois, et vous avez l’idée de la majesté royale.

Dieu est la sainteté même, la bonté même, la puissance même, la raison même. En ces choses est la

majesté de Dieu. En l’image de ces choses est la majesté du prince.

Elle est si grande, cette majesté, qu’elle ne peut être dans le prince comme dans sa source ; elle

est empruntée de Dieu, qui la lui donne pour le bien des peuples, à qui il est bon d’être contenus

par une force supérieure.

Je ne sais quoi de divin s’attache au prince, et inspire la crainte aux peuples. Que le roi ne

s’oublie pas pour cela lui-même. \"Je l’ai dit, c’est Dieu qui

parle, je l’ai dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du Très-Haut ; mais vous

mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme les grands1.\" Je l’ai dit : Vous êtes des dieux,

c’est-à-dire : vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin. Vous

êtes les enfants du Très-Haut : c’est lui qui a établi votre puissance, pour le bien du genre

humain. Mais, ô dieux de chair et de sang, ô dieux de boue et de poussière, vous mourrez comme des

hommes,

vous tomberez comme les grands. La grandeur sépare les hommes pour un peu de temps ; une chute

commune à la fin les égale tous.

Ô rois ! exercez donc hardiment votre puissance, car elle est divine et salutaire au genre humain ;

mais exercez-la avec humilité. Elle vous est appliquée par le dehors. Au fond, elle vous laisse

faibles, elle vous laisse mortels, elle vous laisse pécheurs et vous charge devant Dieu d’un plus

grand compte.

(1 citation de la Bible, \"Psaume 81\") Texte XII - Extrait de Politique tirée de l’Ecriture sainte,

de Bossuet

Le Commentaire

Méla ncholia - EXTRAIT

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs, que la fièvre maigrit ?

Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?

Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ; Ils vont, de l’aube au soir, faire

éternellement

Dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d’une machine sombre,

Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.

Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. Il

fait à peine jour, ils sont déjà bien las.

Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !

Ils semblent dire à Dieu :\"Petits comme nous sommes, Notre père, voyez ce que nous font les hommes

!\"

Ô servitude infâme imposée à l’enfant ! Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant

Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, La beauté sur les fronts, dans les cœurs la

pensée, Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain - D’Apollon un bossu, de Voltaire un

crétin !

Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre, Qui produit la richesse en créant la misère,

Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !

Les Contemplations (1856) Victor Hugo

Médiocrité

Dans l’Infini criblé d’éternelles splendeurs, Perdu comme un atome, inconnu, solitaire,

Pour quelques jours comptés, un bloc appelé Terre

Vole avec sa vermine aux vastes profondeurs.

Ses fils, blêmes, fiévreux, sous le fouet des labeurs, Marchent, insoucieux de l’immense mystère,

Et quand ils voient passer un des leurs qu’on enterre, Saluent, et ne sont pas hérissés de

stupeurs.

La plupart vit et meurt sans soupçonner l’histoire

Du globe, sa misère en l’éternelle gloire, Sa future agonie au soleil moribond.

Vertiges d’univers, cieux à jamais en fête !

Rien, ils n’auront rien su. Combien même s’en vont

Sans avoir seulement visité leur planète.

(1902) Jules Laforgue

Les Étoiles

(vers 49 à 72)

Cependant la nuit marche, et sur l’abîme immense

Tous ces mondes flottants gravitent en silence,

Et nous-même1, avec eux emportés dans leurs cours, Vers un port inconnu nous avançons toujours.

Souvent pendant la nuit, au souffle du zéphire,

On sent la terre aussi flotter comme un navire ; D’une écume brillante on voit les monts couverts

Fendre d’un cours égal le flot grondant des airs ; Sur ces vagues d’azur où le globe se joue,

On entend l’aquilon se briser sous la proue,

Et du vent dans les mâts les tristes sifflements,

Et de ses flancs battus les sourds gémissements ; Et l’homme, sur l’abîme où sa demeure flotte,

Vogue avec volupté sur la foi du2 pilote !

Soleils, mondes errants qui voguez avec nous, Dites, s’il vous l’a dit, où donc allons-nous tous ?

Quel est le port céleste où son souffle nous guide ? Quel terme assigna-t-il à notre vol rapide ?

Allons-nous sur des bords de silence et de deuil, Echouant dans la nuit sur quelque vaste écueil,

Semer l’immensité des débris du naufrage ?

Ou, conduits par sa main sur un brillant rivage, Et sur l’ancre éternelle à jamais affermis,

Dans un golfe du ciel aborder endormis ?

1 nous-même : forme et orthographe de Lamartine ;

il faudrait \"nous-mêmes\"

2 sur la foi de :\"confiant dans\"

Lamartine : Nouvelles Méditations poétiques (1823)

Lorenz accio

Le bord de l’Arno.1

Marie Soderini, Catherine.

Catherine. - Le soleil commence à baisser. De larges bandes de pourpre traversent le feuillage, et

la grenouille fait sonner sous les roseaux sa

petite cloche de cristal. C’est une singulière chose que toutes les harmonies du soir, avec le

bruit lointain de cette ville.

5 Marie. - Il est temps de rentrer ; noue ton voile autour de ton cou.

Catherine. - Pas encore, à moins que vous n’ayez froid. Regardez, ma mère chérie2 ; que le ciel est

beau ! que tout cela est vaste et

tranquille ! comme Dieu est partout ! Mais vous baissez la tête ; vous êtes inquiète depuis ce

matin.

10 Marie. - Inquiète, non, mais affligée. N’as-tu pas entendu répéter cette fatale histoire de

Lorenzo ? Le voilà la fable de Florence3.

Catherine. - Ô ma mère, la lâcheté n’est point un crime ; le courage n’est pas une vertu. Pourquoi

la faiblesse est-elle blâmable ? Répondre des battements de son coeur est un triste privilège ;

Dieu

15 seul peut le rendre noble et digne d’admiration. Et pourquoi cet enfant n’aurait-il pas le

droit que nous avons toutes, nous autres femmes ? Une femme qui n’a peur de rien n’est pas aimable,

dit-on.

Marie. - Aimerais-tu un homme qui a peur ? Tu rougis, Catherine ; Lorenzo est ton neveu, tu ne peux

pas l’aimer. Mais figure-toi qu’il

20 s’appelle de tout autre nom, qu’en penserais-tu ? Quelle femme voudrait s’appuyer sur son

bras pour monter à cheval ? quel homme lui serrerait la main ?

Catherine. - Cela est triste ; et cependant ce n’est pas de cela que je le plains. Son coeur n’est

peut-être pas celui d’un Médicis ; mais, hélas !

25 c’est encore moins celui d’un honnête homme.

Marie. - N’en parlons pas, Catherine ; il est assez cruel pour une mère de ne pouvoir parler de son

fils.

Catherine. - Ah ! cette Florence ! c’est là qu’on l’a perdu. N’ai -je pas vu briller quelquefois

dans ses yeux le feu d’une noble ambition ? Sa

30 jeunesse n’a-t-elle pas été l’aurore d’un soleil levant ? Et souvent encore aujourd’hui il

me semble qu’un éclair rapide... - Je me dis malgré moi que tout n’est pas mort en lui.

Marie. - Ah ! Tout cela est un abîme. Tant de facilité, un si doux amour de la solitude ! Ce ne

sera jamais un guerrier que mon Renzo, disais-je

35 en le voyant rentrer de son collège, tout baigné de sueur, avec

ses gros livres sous le bras ; mais un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres et dans ses

yeux noirs ; il lui fallait s’inquiéter de tout, dire sans cesse :\"Celui-là est pauvre, celui-là

est ruiné ; comment faire ? \" Et cette admiration pour les grands hommes de son

40 Plutarque4 ! Catherine, Catherine, que de fois je l’ai baisé au front, en pensant au père

de la patrie5 !

Catherine. - Ne vous affligez pas.

Marie. - Je dis que je ne veux pas parler de lui, et j’en parle sans cesse. Il y a de certaines

choses, vois-tu, les mères ne s’en taisent que

45 dans le silence éternel. Que mon fils eût été un débauché

vulgaire ; que le sang des Soderini6 eût été pâle dans cette faible goutte tombée de mes veines,

je ne me désespérerais pas ; mais j’ai espéré,

et j’ai eu raison de le faire. Ah ! Catherine, il n’est même plus beau ;

comme une fumée malfaisante, la souillure de son cœur lui est

50 montée au visage. Le sourire, ce doux épanouissement qui rend la jeunesse semblable aux

fleurs, s’est enfui de ses joues couleur de soufre, pour y laisser grommeler une ironie ignoble, et

le mépris de tout. Catherine. - Il est encore beau quelquefois dans sa mélancolie étrange. Marie. -

Sa naissance ne l’appelait-elle pas au trône7 ? N’aurait-il

55 pas pu y faire monter un jour avec lui la science d’un docteur, la plus elle jeunesse du

monde, et couronner d’un diadème d’or tous mes songes chéris ? Ne devais-je pas m’attendre à cela ?

Ah ! Cattina8, pour dormir tranquille, il faut n’avoir jamais fait certains rêves. Cela est trop

cruel d’avoir vécu dans un palais de fées, où murmuraient les

60 cantiques des anges, de s’y être endormie, bercée par son fils, et de se éveiller dans une

masure ensanglantée, pleine de débris d’orgie et de restes humains, dans les bras d’un spectre

hideux qui vous tue en vous appelant encore du nom de mère.

Catherine. - Des ombres silencieuses commencent à marcher sur la

65 route ; rentrons, Marie, tous ces bannis me font peur.

Marie. - Pauvres gens ! ils ne doivent que faire pitié ! Ah ! ne puis-je voir un seul objet qu’il

ne m’entre une épine dans le cœur ? Ne puis-je plus ouvrir les yeux ? Hélas ! ma Cattina, ceci est

encore l’ouvrage de

70 Lorenzo. Tous ces pauvres bourgeois ont eu confiance en lui ; il

n’en est pas un, parmi tous ces pères de famille chassés de leur patrie,

que mon fils n’ait pas trahi. Leurs lettres, signées de leur nom, sont montrées au duc. C’est ainsi

qu’il fait tourner à un infâme usage jusqu’à la glorieuse mémoire de ses aïeux. Les républicains

s’adressent à lui

75 comme à l’antique rejeton de leur protecteur ; sa maison leur est ouverte, les Strozzi

eux-mêmes y viennent. Pauvre Philippe ! il y aura une triste fin pour tes cheveux gris ! Ah ! ne

puis-je voir une fille sans pudeur, un malheureux privé de sa famille, sans que tout cela ne me

crie : Tu es la mère de nos malheurs ! Quand serai-je là ? (Elle frappe

80 la terre)

Catherine. - Ma pauvre mère, vos larmes se gagnent.

(Elles s’éloignent. - Le soleil est couché. - Un groupe de bannis se

forme au milieu d’un champ.)

Un des Bannis. - Où allez-vous ?

85 Un Autre. - À Pise ; et vous ?

Le Premier - À Rome.

Un Autre. - Et moi à Venise ; en voilà deux qui vont à Ferrare ; que deviendrons-nous ainsi

éloignés les uns des autres ?

Un Quatrième. - Adieu, voisin, à des temps meilleurs.

90 (Il s’en va)

Le Second. - Adieu ; pour nous, nous pouvons aller ensemble jusqu’à la croix de la Vierge.

(Il sort avec un autre. - Arrive Maffio.)

Le Premier Banni. - C’est toi, Maffio ? Par quel hasard es-tu ici ?

95 Maffio. - Je suis des vôtres. Vous saurez que le duc a enlevé ma soeur ; j’ai tiré l’épée ;

une espèce de tigre avec des membres de fer s’est jeté à mon cou, et m’a désarmé ; après quoi j’ai

reçu l’ordre de sortir de la ville, et une bourse à moitié pleine de ducats.

100 Le Second Banni. - Et ta soeur, où est-elle ?

Maffio. - On me l’a montrée ce soir sortant du spectacle, dans une robe comme n’en a pas

l’impératrice ; que Dieu lui pardonne ! Une vieille l’accompagnait, qui a laissé trois de ses dents

à la sortie. Jamais je n’ai donné de ma vie un coup de poing qui m’ait fait ce plaisir-là.

105 Troisième Banni. - Qu’ils crèvent tous dans leur fange

crapuleuse, et nous mourrons contents.

Le Quatrième. - Philippe Strozzi nous écrira à Venise ; quelque jour nous serons tous étonnés de

trouver une armée à nos ordres. Le Troisième. - Que Philippe vive longtemps ! Tant qu’il y aura un

110 cheveu sur sa tête, la liberté de l’Italie n’est pas morte. (Une partie du groupe se détache

; tous les bannis s’embrassent.) Une voix. - À des temps meilleurs.

Une Autre. - À des temps meilleurs. (Deux bannis montent sur une plate-forme d’où l’on découvre la

ville.)

115 Le Premier. - Adieu, Florence, peste de l’Italie ; adieu, mère stérile, qui n’as plus de

lait pour tes enfants.

Le Second. - Adieu, Florence la bâtarde, spectre hideux de l’antique

Florence ; adieu, fange sans nom.

Tous les Bannis. - Adieu , Florence ! maudites soient les mamelles de

120 tes femmes ! maudits soient tes sanglots ! maudites les prières de tes églises, le pain de

tes blés, l’air de tes rues ! Malédiction sur

la dernière goutte de ton sang corrompu !

Lorenzaccio (1834)

Le Mal

Tandis que les crachats rouges de la mitraille Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ;

Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, Croulent les bataillons en masse dans le feu ;

Tandis qu’une folie épouvantable broie

Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ;

- Pauvres morts ! dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie, Nature ! ô toi qui fis ces hommes

saintement !...

— Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ;

Qui dans le bercement des hosannah s’endort,

Et se réveille, quand des mères, ramassées

Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,

Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !

Arthur Rimbaud.(sept./oct. 1870)

Sujets préparatoires aux nouvelles épreuves

Corpus 1

Heureux qui, comme Ulysse,

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestui-là qui conquit la toison ,

Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village Fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je

le clos de ma pauvre maison,

Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux Que des palais romains le front audacieux ; Plus que

le marbre dur me plaît l'ardoise fine,

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, Plus mon petit Liré que le mont Palatin,

Et plus que l'air marin la douceur angevine.

Du Bellay - Les Regrets

\"Heureux qui, comme Ulysse\" - Regrets XXXI

Les deux Pigeons

Deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre : L'un d'eux, s'ennuyant au logis,

Fut assez fou pour entreprendre

Un voyage en lointain pays.

L'autre lui dit : \"Qu'allez-vous faire ? Voulez-vous quitter votre frère ? L'absence est le plus

grand des maux :

Non pas pour vous, cruel ! Au moins, que les travaux, Les dangers, les soins du voyage,

Changent un peu votre courage.

Encor, si la saison s'avançait d'avantage !

Attendez les zéphyrs : qui vous presse ? un corbeau Tout à l'heure annonçait malheur à quelque

oiseau : Je ne songerai plus que rencontre funeste,

Que faucons, que réseaux. \"Hélas ! dirai-je, il pleut : \"Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut,

\"Bon souper, bon gîte, et le reste ?\"

Ce discours ébranla le cœur

De notre imprudent voyageur ;

Mais le désir de voir et l'humeur inquiète L'emportèrent enfin. Il dit : \"Ne pleurez point ; Trois

jours au plus rendront mon âme satisfaite ; Je reviendrai dans peu conter de point en point Mes

aventures à mon frère ;

Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère N'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint Vous sera

d'un plaisir extrême.

Je dirai : \"J'étais là ; telle chose m'avint\" ;

Vous y croirez être vous-même\".

À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne ; et voilà qu'un nuage L'oblige

de chercher retraite en quelque lieu. Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage Maltraita le

Pigeon en dépit du feuillage.

L'air devenu serein, il part tout morfondu,

Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie, Dans un champ à l'écart voit du blé répandu,

Voit un pigeon auprès : cela lui donne envie ; Il y vole, il est pris : ce blé couvrait d'un las

Les menteurs et traîtres appas.

Le las était usé : si bien que, de son aile,

De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin : Quelque plume y périt ; et le pis du destin

Fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle Et

les morceaux du las qui l'avait attrapé, Semblait un forçat échappé.

Le vautour s'en allait le lier, quand des nues Fond à son tour un aigle aux ailes étendues. Le

Pigeon profita du conflit des voleurs, S'envola, s'abattit auprès d'une masure, Crut, pour ce coup,

que ses malheurs Finiraient par cette aventure ;

Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans pitié) Prit sa fronde et, du coup, tua plus d'à moitié La

volatile malheureuse,

Qui, maudissant sa curiosité, Traînant l'aile et tirant le pied, Demi-morte et demi-boiteuse, Droit

au logis s'en retourna : Que bien, que mal, elle arriva Sans autre aventure fâcheuse.

Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger

De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.

La Fontaine - Fables

\"Les deux Pigeons\" - Livre IX, fable II (extrait)

La chèvre de M. Seguin

[M. Seguin a perdu successivement six chèvres qui, après avoir cassé leur corde, se sont enfuies

dans la montagne où le loup les a dévorées. Pourtant, sans céder au découragement, il en achète une

septième, qu'il choisit très jeune pour qu'elle s'habitue à son territoire ; il la nomme

Blanquette.]

M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle

pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser

beaucoup de corde, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait

très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi.

\"Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi

!\"

M. Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya.

Un jour, elle se dit en regardant la montagne :

\"Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite

longe qui vous écorche le cou ! … C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos ! …

Les chèvres, il leur faut du large.\"

À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se

fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la

montagne, la narine ouverte, en faisant Mê ! … tristement.

M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que

c'était… Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois

:

\"Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la montagne.

- Ah ! mon Dieu ! … Elle aussi !\" cria M. Seguin stupéfait, et du coup il laissa tomber son écuelle

; puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre :

\"Comment, Blanquette, tu veux me quitter !\" Et Blanquette répondit :

\"Oui, monsieur Seguin.

- Est-ce-que l'herbe te manque ici ?

- Oh ! non ! monsieur Seguin.

- Tu es peut-être attachée de trop court ; veux-tu que j'allonge la corde ?

- Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin.

- Alors, qu'est-ce-qu'il te faut ! qu'est-ce-que tu veux ?

- Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin.

- Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne…que feras-tu quand il

viendra ? …

- Je lui donnerai des coups de cornes, monsieur Seguin.\"

[Blanquette réussit à schapper et va dans la montagne]

La chèvre blanche, à moitié soûle, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des

talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes… Puis, tout à coup, elle se redressait

d'un bond sur ses pattes. Hop ! la voilà partie la tête en avant, à travers les maquis et les

buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout … On aurait dit

qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne.

C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette.

Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide

et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelque roche plate et se faisait

sécher par le soleil… Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents,

elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela

la fit rire aux larmes.

\"Que c'est petit ! dit-elle ; comment ai-je pu tenir là-dedans ?\" […]

Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devint violette ; c'était le soir… […]

Elle pensa au loup ; de tout le jour la folle n'y avait pas pensé…

[…]

Blanquette eut envie de revenir ; mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle

pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester.

Daudet - Les Lettres de mon moulin

\"La chèvre de M. Seguin\" (extraits)

Hannon

[L'action se situe à la suite de la première guerre punique (241 av. J.C) ; les mercenaires

recrutés par Carthage pour combattre les armées romaines en Sicile n'ont pas été payés. Ils

entreprennent contre elle une guerre ; il y a dans leurs rangs des hommes de tous les pays ;

certains

souffrent particulièrement de ce siège dans les sables du désert.]

Souvent, au milieu du jour, le soleil perdait ses rayons tout à coup. Alors, le golfe et la pleine

mer semblaient immobiles comme du plomb fondu. Un nuage de poussière brune, perpendiculairement

étalé, accourait en tourbillonnant ; les palmiers se courbaient, le ciel disparaissait, on

entendait rebondir des pierres sur la croupe des animaux ; et le Gaulois, les lèvres collées contre

les trous de sa tente, râlait d'épuisement et de mélancolie. Il songeait à la senteur des pâturages

par les matins d'automne, à des flocons de neige, aux beuglements des aurochs perdus dans le

brouillard, et fermant ses paupières, il croyait apercevoir les feux des longues cabanes, couvertes

de paille, trembler sur les marais, au fond des bois.

Flaubert - Salammbô

\"Hannon\" (extrait)

Corpus 2

Premier récit de la création (extraits)

[ Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, crée la lumière, la sépare des ténèbres et les nomme

jour et nuit]

Dieu dit : \"Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux\"

et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec

les eaux qui sont au- dessus du firmament et Dieu appela le firmament \"ciel\". Il y eut un soir et

il y eut un matin : deuxième jour.

[Dieu fait apparaître les continents, puis crée les végétaux.]

Dieu dit : \"Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit :

qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années : qu'ils soient des

luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre\" et il en fut ainsi. Dieu fit les deux

luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme

puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,

pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que cela

était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour.

[ Dieu crée ensuite les êtres vivants, puis en dernier l'homme et la femme qu'il crée à son image.]

Dieu les bénit et leur dit : \"Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ;

dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la

terre. (…)\"

.

La Bible - La Genèse

\"Premier récit de la création\" (extraits)

Disproportion de l' Homme

Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue

des objets bas qui l'environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe

éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour

que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe

délicate à l'égard de celui que ces astres, qui roulent dans le firmament, embrassent. Mais si

notre vue s'arrête là que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la

nature de fournir. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la

nature. Nulle idée n'en approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces

imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère

infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c'est le plus grand

caractère sensible de la toute-puissance de

Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée.

Que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme

égaré, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer

la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même, son juste prix.

Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ?

Pascal - Pensées [199 72] \"Disproportion de l'Homme\"

Les Étoiles (vers 49 à 72)

Cependant la nuit marche, et sur l'abîme immense

Tous ces mondes flottants gravitent en silence,

Et nous-même, avec eux emportés dans leur cours, Vers un port inconnu nous avançons toujours.

Souvent pendant la nuit, au souffle du zéphire,

On sent la terre aussi flotter comme un navire ; D'une écume brillante on voit les monts couverts

Fendre d'un cours égal le flot grondant des airs ; Sur ces vagues d'azur où le globe se joue,

On entend l'aquilon se briser sous la proue,

Et du vent dans les mâts les tristes sifflements,

Et de ses flancs battus les sourds gémissements ; Et l'homme, sur l'abîme où sa demeure flotte,

Vogue avec volupté sur la foi du pilote !

Soleils, mondes errants qui voguez avec nous, Dites, s'il vous l'a dit, où donc allons-nous tous ?

Quel est le port céleste où son souffle nous guide ? Quel terme assigna-t-il à notre vol rapide ?

Allons-nous sur des bords de silence et de deuil, Échouant dans la nuit sur quelque vaste écueil,

Semer l'immensité des débris du naufrage ?

Ou, conduits par sa main sur un brillant rivage, Et sur l'ancre éternelle à jamais affermis,

Dans un golfe du ciel aborder endormis ?

Lamartine - Les Nouvelles Méditations

\"Les Étoiles\" (extrait)

À la fenêtre pendant la nuit

III

Dieu n'a-t-il plus de flamme à ses lèvres profondes ? N'en fait-il plus jaillir des tourbillons de

mondes ?

Parlez, Nord et Midi !

N'emplit-il plus de lui sa création sainte ?

Et ne souffle-t-il plus que d'une bouche éteinte

Sur l'être refroidi ?

Quand les comètes vont et viennent, formidables, Apportant la lueur des gouffres insondables

À nos fronts soucieux,

Brûlant, volant, peut-être âme, peut-être monde, Savons-nous ce que font toutes ces vagabondes

Qui courent dans nos cieux ?

Qui donc a vu la source et connaît l'origine ? Qui donc, ayant sondé l'abîme, s'imagine

En être mage et roi ?

Ah ! fantômes humains, courbés sous les désastres ! Qui donc a dit : - C'est bien, Éternel, assez

d'astres.

N'en fais plus. Calme-toi !-

L'effet séditieux limiterait la cause ?