LES PROGRAMMES OFFICIELS

Publié le 09/04/2014

Extrait du document

LES PROGRAMMES OFFICIELS

I PROGRAMME DES SERIES GENERALES

NOTIONS

Le sujet

- La conscience L, ES, S

- La perception L

- L’inconscient L, ES, S

- Autrui L, ES

- Le désir L, ES, S

- L’existence et le temps L

La culture

- Le langage L, ES

- L’art L, ES, S

- Le travail et la technique L, ES, S

- La religion L, ES, S

- L’histoire L, ES

La raison et le réel

- Théorie et expérience L

- La démonstration L, ES, S

- L’interprétation L, ES

- Le vivant L, S

- La matière et l’esprit L, ES, S

- La vérité L, ES, S

La politique

- La société L

- La société et les échanges ES

- La justice et le droit L, ES, S

- L’Etat L, ES

- La société et l’Etat S

La morale

- La liberté L, ES, S

- Le devoir L, ES, S

- Le bonheur L, ES, S

316

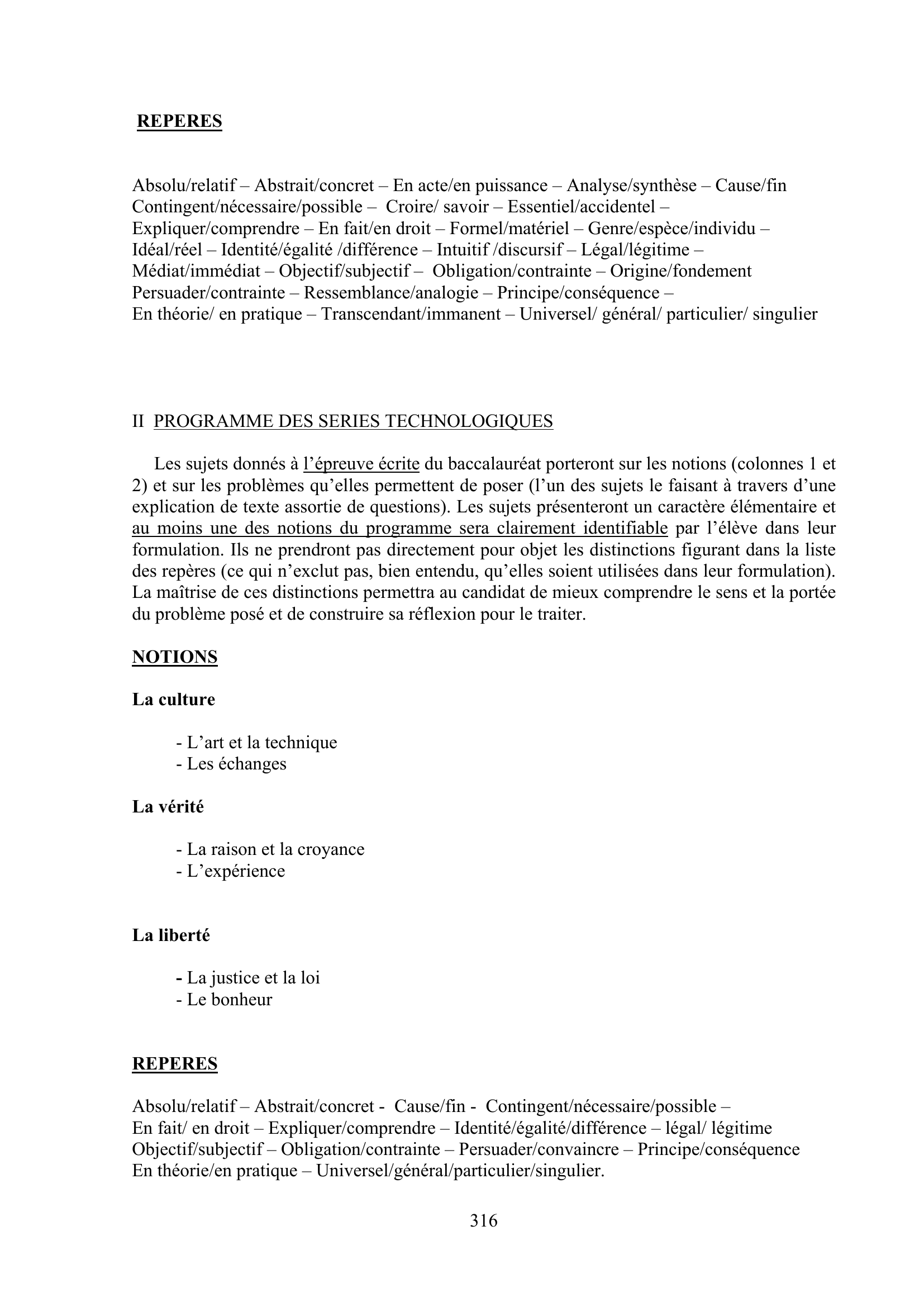

REPERES

Absolu/relatif – Abstrait/concret – En acte/en puissance – Analyse/synthèse – Cause/fin

Contingent/nécessaire/possible – Croire/ savoir – Essentiel/accidentel –

Expliquer/comprendre – En fait/en droit – Formel/matériel – Genre/espèce/individu –

Idéal/réel – Identité/égalité /différence – Intuitif /discursif – Légal/légitime –

Médiat/immédiat – Objectif/subjectif – Obligation/contrainte – Origine/fondement

Persuader/contrainte – Ressemblance/analogie – Principe/conséquence –

En théorie/ en pratique – Transcendant/immanent – Universel/ général/ particulier/ singulier

II PROGRAMME DES SERIES TECHNOLOGIQUES

Les sujets donnés à l’épreuve écrite du baccalauréat porteront sur les notions (colonnes 1 et

2) et sur les problèmes qu’elles permettent de poser (l’un des sujets le faisant à travers d’une

explication de texte assortie de questions). Les sujets présenteront un caractère élémentaire et

au moins une des notions du programme sera clairement identifiable par l’élève dans leur

formulation. Ils ne prendront pas directement pour objet les distinctions figurant dans la liste

des repères (ce qui n’exclut pas, bien entendu, qu’elles soient utilisées dans leur formulation).

La maîtrise de ces distinctions permettra au candidat de mieux comprendre le sens et la portée

du problème posé et de construire sa réflexion pour le traiter.

NOTIONS

La culture

- L’art et la technique

- Les échanges

La vérité

- La raison et la croyance

- L’expérience

La liberté

- La justice et la loi

- Le bonheur

REPERES

Absolu/relatif – Abstrait/concret - Cause/fin - Contingent/nécessaire/possible –

En fait/ en droit – Expliquer/comprendre – Identité/égalité/différence – légal/ légitime

Objectif/subjectif – Obligation/contrainte – Persuader/convaincre – Principe/conséquence

En théorie/en pratique – Universel/général/particulier/singulier.

317

III AUTEURS EN VUE DES EPREUVES ORALES

L’étude d’oeuvres des auteurs majeurs est un élément constitutif de toute culture

philosophique. Il ne s’agit pas, au travers d’un survol historique, de recueillir une information

factuelle sur des doctrines ou des courants d’idées, mais bien d’enrichir la réflexion de l’élève

sur les problèmes philosophiques par une connaissance directe de leurs formulations et de

leurs développements les plus authentiques. C’est pourquoi le professeur ne dissociera pas

l’explication et le commentaire des textes du traitement des notions figurant au programme

Les oeuvres seront obligatoirement choisies parmi celles des auteurs figurant dans la liste

ci-dessous. Deux oeuvres au moins seront étudiées en série L, et une au moins dans les séries

ES et S. Ces textes seront présentés par l’élève, le cas échéant, à l’épreuve orale du

baccalauréat

Dans tous les cas où plusieurs oeuvres seront étudiées, elles seront prises dans des périodes

distinctes (la liste fait apparaître trois périodes : l’Antiquité et le Moyen Age, la période

moderne, la période contemporaine).

Pour que cette étude soit pleinement instructive, les oeuvres retenues feront l’objet d’un

commentaire suivi, soit dans leur intégralité, soit au travers de parties significatives, pourvu

que celles-ci aient une certaine ampleur, forment un tout et présentent un caractère de

continuité. Bien entendu, le professeur peut aussi utiliser pour les besoins de son

enseignement des extraits d’écrits dont les auteurs ne figurent pas sur cette liste.

L’étude de textes, dont le choix est laissé à l’appréciation du professeur, sera adaptée à

l’horaire de la classe. Dans les classes des séries technologiques, elle pourra porter sur un

ensemble de textes courts soutenant de façon topique l’analyse d’une notion ou l’examen d’un

problème ; elle ne prendra donc pas nécessairement la forme d’une analyse suivie et

systématique d’une oeuvre. Bien entendu, le professeur peut toujours utiliser dans son

enseignement des écrits d’auteurs qui ne figurent pas sur cette liste, y compris en les

empruntant à la littérature ou aux sciences humaines

Platon ; Aristote ; Epicure ; Lucrèce ; Sénèque ; Cicéron ; Epictète ; Marc-Aurèle ;

Sextus Empiricus ; Plotin ; Augustin ; Averroès ; Thomas d’Aquin ; Guillaume d’Ockham.

Machiavel ; Montaigne ; Bacon ; Hobbes ; Descartes ; Pascal ; Spinoza ; Locke ;

Malebranche ; Leibniz ; Vico ; Berkeley ; Condillac ; Montesquieu ; Hume ; Rousseau ;

Diderot ; Kant.

Hegel ; Schopenhauer ; Tocqueville ; Comte ; Cournot ; Mill ; Kierkegaard; Marx;

Nietzsche; Freud; Durkheim; Husserl; Bergson; Alain; Russell; Bachelard; Heidegger;

Wittgenstein; Popper; Sartre; Arendt; Merleau-Ponty; Levinas; Foucault

318

IV COEFFICIENTS ET HORAIRES

Coefficients : TL = 7; TES = 4; TS = 3; Sections technologiques = 2, excepté F12 ou arts

appliqués = 1

Horaires : TL = 8h par semaine ; TES = 4h ; TS = 3h ou 4h enseignant (2h classe entière +

1h dédoublée) ; Sections technologiques = 2h ou 3h enseignant (1h classe entière + 1h

dédoublée).

«

316 REPERES

Absolu/relatif – Abstrait/concret – En acte/en puissance – Analyse/synthèse – Cause/fin

Contingent/nécessaire/possible – Croire/ savoir – Essentiel/accidentel –

Expliquer/comprendre – En fait/en droit – Formel/matériel – Genre/espèce/individu –

Idéal/réel – Identité/égalité /différence – Intuitif /discursif – Légal/légitime –

Médiat/immédiat – Objectif/subjectif – Obligation/contrainte – Origine/fondement

Persuader/contrainte – Ressemblance/analogie – Principe/conséquence –

En théorie/ en pratique – Transcendant/immanent – Universel/ général/ particulier/ singulier

II PROGRAMME DES SERIES TECHNOLOGIQUES

Les sujets donnés à l’épreuve écrite

du baccalauréat porteront sur les notions (colonnes 1 et

2) et sur les problèmes qu’elles permettent de poser (l’un des sujets le faisant à travers d’une

explication de texte assortie de questions).

Les sujets présenteront un caractère élémentaire et

au moins une des notions du programme sera clairement identifiable

par l’élève dans leur

formulation.

Ils ne prendront pas directement pour objet les distinctions figurant dans la liste

des repères (ce qui n’exclut pas, bien entendu, qu’elles soient utilisées dans leur formulation).

La maîtrise de ces distinctions permettra au candidat de mieux comprendre le sens et la portée

du problème posé et de construire sa réflexion pour le traiter.

NOTIONS

La culture

- L’art et la technique

- Les échanges

La vérité

- La raison et la croyance

- L’expérience

La liberté

- La justice et la loi

- Le bonheur

REPERES

Absolu/relatif – Abstrait/concret - Cause/fin - Contingent/nécessaire/possible –

En fait/ en droit – Expliquer/comprendre – Identité/égalité/différence – légal/ légitime

Objectif/subjectif – Obligation/contrainte – Persuader/convaincre – Principe/conséquence

En théorie/en pratique – Universel/général/particulier/singulier..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Les ateliers de lecture Les programmes 2002 pour le cycle 3 mettent l'accent sur la poursuite de l'apprentissage spécifique de la lecture.

- Carnet de lectures Référence : Document d'application des programmes - Littérature Cycle 3 ; collection école ; Ministère de l'Education nationale (DESCO) ; édition SCÉRÉN Page 12 : « On évitera de faire rédiger des « fiches de lecture ».

- LES PROGRAMMES Synthèse construite par Sylvain sylvain.

- sommaire tome 1 Des jeux à règles aux sports collectifs de ballon Jeux et sports collectifs Cycle 1 Les programmes de l'école Compétences de l'élève Les activités Participer, avec les autres, [.

- système d'exploitation, INFORMATIQUE : ensemble des logiciels qui assurent le fonctionnement d'un ordinateur, par opposition à ceux qui traitent les problèmes des utilisateurs, appelés programmes d'application.