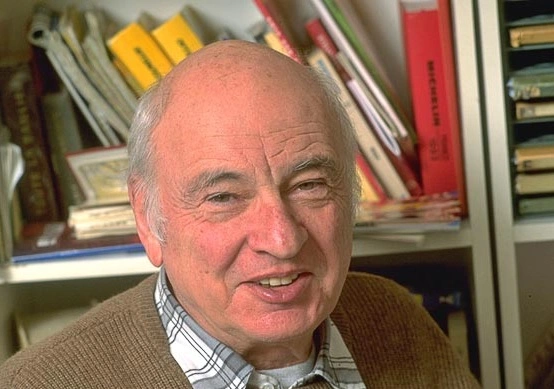

Edgar Morin, Le cinéma ou l'Homme imaginaire

Publié le 27/04/2011

Extrait du document

C'est la photographie qui avait fait naître en 1839 le mot de photogénie. Il y est toujours utilisé. Nous nous découvrons, devant nos clichés, « photogéniques « ou non, selon une mystérieuse majoration ou péjoration. La photographie nous flatte ou nous trahit ; elle nous donne ou nous dénie un je ne sais quoi. Certes la photogénie du cinématographe ne peut se réduire à celle de la photographie. Mais c'est dans l'image photographique que réside leur source commune. Pour éclairer le problème il est de bonne méthode de partir de cette source même. Quoique immobile, l'image photographique n'est pas morte. La preuve en est que nous aimons des photos, les regardons. Pourtant elles ne sont pas animées. Cette remarque faussement naïve nous éclaire. Au cinématrographe nous pourrions croire que la présence des personnages vient de la vie — le mouvement — qui leur est donné. Dans la photographie, c'est évidemment la présence qui donne vie. La première et étrange qualité de la photographie est la présence de la personne ou de la chose pourtant absente. Cette présence n'a nullement besoin, pour être assurée, de la subjectivité médiatrice d'un artiste. Le génie de la photo est d'abord chimique. La plus objective, la plus mécanique de toutes les photographies, celle du photomaton, peut nous transmettre une émotion, une tendresse, comme si d'une certaine façon, selon le mot de Sartre, l'original s'était incarné dans l'image. Et du reste, le maître mot de la photographie « Souriez « implique une communication subjective de personne à personne par le truchement de la pellicule, porteuse du message d'âme. La plus banale des photographies recèle ou appelle une certaine présence. Nous le savons, nous le sentons, puisque nous conservons les photographies sur nous, chez nous, nous les exhibons (en omettant significativement d'indiquer qu'il s'agit d'une image « voici ma mère, ma femme, mes enfants «), non seulement pour satisfaire une curiosité étrangère, mais pour le plaisir évident de les contempler nous-même une fois de plus, nous réchauffer à leur présence, les sentir près de nous, avec nous, en nous, petites présences de poche ou d'appartement, attachées à notre personne ou notre foyer. Les pères et mères défunts, le frère tué à la guerre, regardent au milieu de leur grand cadre, veillent et protègent la maison campagnarde comme des dieux lares. Partout où il y a foyer, les photographies prennent la succession des statuettes ou objets autour desquels s'entretenait le culte des morts. Elles jouent, de façon atténuée parce que le culte des morts est lui-même atténué, le même rôle que les tablettes chinoises, ces points d'attache d'où les chers disparus sont toujours disponibles à l'appel. La diffusion de la photographie n'a-t-elle pas en partie ranimé les formes archaïques de la dévotion familiale ? Ou plutôt les besoins du culte familial n'ont-ils pas trouvé, dans la photographie, la représentation exacte de ce qu'amulettes et objets réalisaient d'une façon imparfaitement symbolique : la présence de l'absence ? La photographie, dans ce sens, peut être exactement nommée, et cette identification va loin : souvenir. Le souvenir peut lui-même être nommé vie retrouvée, présence perpétuée. Photo-souvenir, les deux termes sont accolés, mieux interchangeables. Écoutons ces commères : « Quels beaux souvenirs ça vous fait, quels beaux souvenirs ça vous fera. « La photographie fait fonction de souvenir et cette fonction peut jouer un rôle déterminant comme dans le tourisme moderne qui se prépare et s'effectue en expédition destinée à rapporter un butin de souvenirs, photographies et cartes postales au premier chef. On peut se demander quel est le but profond de ces voyages de vacances, où l'on part admirer monuments et paysages que Ton se garderait bien de visiter chez soi. Le même Parisien qui ignore le Louvre, n'a jamais franchi le porche d'une église, et ne détournera pas son chemin pour contempler Paris du haut du Sacré-Cœur, ne manquera pas une chapelle de Florence, arpentera les Musées, s'épuisera à grimper aux Campaniles ou à atteindre les jardins suspendus de Ravello. On veut voir bien sûr, et pas seulement prendre des photos. Mais ce que l'on cherche, ce que l'on voit est un univers qui, à l'abri du temps ou du moins supportant victorieusement son érosion, est déjà lui-même souvenir. Montagnes éternelles, îles dir bonheur où s'abritent milliardaires, vedettes, « grands écrivains «, et bien entendu, surtout, les sites et monuments « historiques «, royaume de statues et de colonnades, champs Elysées des civilisations défuntes... C'est-à-dire royaume de la mort, mais où la mort est transfigurée dans les ruines, où une sorte d'éternité vibre dans l'air, celle du souvenir transmis d'âge en âge. C'est pourquoi les guides et baedekers méprisent l'industrie et le travail d'un pays pour n'en présenter que sa momie embaumée au sein d'une immobile nature. Ce qu'on appelle l'étranger apparaît finalement dans une étrangeté extrême, une fantomalité accrue par la bizarrerie des mœurs et de la langue inconnue (abondante récolte de « souvenirs « toujours). Et de même que pour les archaïques l'étranger est un esprit en puissance, et le monde étranger une marche avancée du séjour des esprits, de même le touriste va comme dans un monde peuplé d'esprits. L'appareil gainé de cuir est comme son talisman qu'il porte en bandoulière. Et alors, pour certains frénétiques, le tourisme est une chevauchée itinérante entrecoupée de multiples déclics. On ne regarde pas le monument, on le photographie. On se photographie soi-même aux pieds des géants de pierre. La photographie devient l'acte touristique lui-même, comme si l'émotion cherchée n'avait de prix que pour le souvenir futur : l'image sur pellicule, riche d'une puissance de souvenir au carré. Edgar Morin, Le cinéma ou l'Homme imaginaire, 1956

Liens utiles

- Edgar Morin, La réalité semi-immaginaire de l'homme

- « Avec la civilisation, on passe du problème de l'homme des cavernes au problème des cavernes de l'homme. » Edgar Morin, Le Vif du sujet. Commentez cette citation.

- Avec la civilisation, on passe du problème de l'homme des cavernes au problème des cavernes de l'homme. Edgar Morin, Le Vif du sujet. Commentez cette citation.

- « Comme nous appelons folie la conjonction de l'illusion, de la démesure, de l'instabilité, de l'incertitude entre réel et imaginaire, de la confusion entre subjectif et objectif, de l'erreur, du désordre, nous sommes contraints de voir l'homo sapiens comme homo demens. » Edgar Morin, Le Paradigme perdu: la nature humaine, 1973. Commentez cette citation.

- PARADIGME PERDU: LA NATURE HUMAINE (Le) d'Edgar Morin : Fiche de lecture